Apparat — Журнал о новом обществе. Северная и Южная Америка. Азия и Тихоокеанский регион

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный торгово-экономический университет

УФИМСКИЙ ИНСТИТУТ

География вооруженных конфликтов в современном мире

Факультет экономики и менеджмента

Направление 100400 «Туризм»

Профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»

Кафедра «Сфера услуг»

Мустафина Элина Ингеловна

К защите допускаю:

Руководитель: Загиров И.В.

Введение

Глава 4. Конфликты в современном мире

1 Текущие конфликты

2 Замороженные конфликты

Заключение

Введение

Актуальность темы. По подсчетам институтов, занимающихся вопросами военной истории, со времени окончания второй мировой войны было только двадцать шесть дней абсолютного мира.

Анализ конфликтов за эти годы свидетельствует об увеличении количества вооруженных конфликтов, при сложившихся условиях взаимосвязи и взаимозависимости государств и различных регионов, способные к быстрой эскалации, преобразования в крупномасштабные войны со всеми их трагическими последствиями.

Современные конфликты стали одним из ведущих факторов нестабильности на земном шаре. Будучи плохо управляемыми, они имеют тенденцию к разрастанию, подключению все большего числа участников, что создает серьезную угрозу не только тем, кто непосредственно оказался вовлеченным в конфликт, но и всем живущим на земле.

А поэтому, это является свидетельством в пользу того, что следует рассматривать и изучать особенности всех современных форм вооруженной борьбы: от небольших вооруженных столкновений до широкомасштабных вооруженных конфликтов.

Объект исследования: вооруженные конфликты в современном мире.

Цель моей работы рассмотреть географию вооруженных конфликтов в современном мире.

Цель работы обусловила необходимость последовательного решения следующих задач :

Определить понятие вооруженного конфликта;

Рассмотреть военно-политическую обстановку в мире;

Рассмотреть текущие и замороженные вооруженные конфликты;

Для решения поставленных задач и анализа всей информации были использованы следующие методы :

Маршрутный метод (посещение библиотек)

Методы сбора и анализа (Анализ литературы, наглядности);

Глава 1. Понятие вооруженного конфликта

туроператор вооруженный конфликт политический

Вооруженный конфликт - представляет собой крайне острую форму разрешения противоречий между государствами или военно-политическими группировками внутри государства, характеризующуюся двусторонним применением военной силы.

В широком смысле слова под вооруженным конфликтом понимается любая военная акция с применением вооруженной силы. В узком смысле он представляет собой открытое вооруженное столкновение (чаще всего на государственной границе), связанное с ее нарушением, ущемлением суверенитета того или иного государства, или же возникшее на почве политических противоречий внутри государства. Иначе говоря, война и вооруженный конфликт - это, в сущности, однопорядковые социальные явления, различающиеся лишь степенью применения насилия для достижения определенных политических целей.

Война, по своей сути, есть не что иное, как продолжение политики тех или иных государств (социальных групп) насильственными средствами. Любая война имеет политическое содержание, поскольку представляет собой часть политики государства (как внутренней, так и внешней). Исторический опыт двух мировых и сотен локальных войн показывает, что войны готовятся, как правило, заблаговременно, в течение длительного периода. Эта подготовка охватывает собственно политическую, а также экономическую, дипломатическую, идеологическую, военную, морально-психологическую сферы. Она включает разведывательную деятельность, мобилизационные мероприятия и т. д.

Война имеет и свое особое, специфическое содержание, каковым выступает вооруженная борьба - организованное применение вооруженных сил государств, вооруженных отрядов или других формирований каких-либо политических группировок для достижения политических и военных целей. Вооруженная борьба может вестись и в несанкционированных формах (отдельные военные стычки, военные инциденты, террористические акции и т.п.), а также в форме политизированных вооруженных конфликтов, которые возникают в отношениях между отдельными государствами или внутри них при отсутствии общего состояния войны.

Однако вооруженный конфликт отличается от военной стычки, военного инцидента, а тем более от террористической акции. Военная стычка или военный инцидент, в который обычно вовлечены небольшие группы людей, нередко происходит в результате недоразумения, случайного столкновения, в то время как вооруженный конфликт является следствием агрессивной политики каких-либо военно-политических сил, которые преднамеренно провоцируют военное столкновение для достижения своих целей. Террористические акции вообще имеют иную природу (речь о них пойдет в другой главе).

Поскольку чаще всего вооруженные конфликты охватывают определенную географическую область, включающую враждующие государства (регион мира) или какую-то локальную территорию (регион) внутри государства, то их нередко называют региональными. Региональный вооруженный конфликт вызревает на почве трудноразрешимых противоречий (исторических, территориальных, экономических, политических, межэтнических и пр.) между соседними государствами или различными социально-политическими группировками внутри страны. Начинается он, как правило, внезапно, без официального объявления о предпринимаемой военной акции, ведется небольшими военными силами и средствами. Его политические цели ограничены, а продолжительность невелика. Уход от решения региональных проблем ведет к обострению ситуации в регионе и перерастанию регионального конфликта в локальную войну.

Локальная война - это вооруженное столкновение в отдельном регионе планеты между двумя или несколькими государствами, затрагивающее преимущественно только их интересы и осуществляющееся с ограниченными политическими и военно-стратегическими целями, т. е. охватывающее относительно небольшое число участников и ограниченный географический район.

Локальные войны и региональные вооруженные конфликты, безусловно, имеют свои особенности. Они различаются по причинам возникновения, политическим и стратегическим целям, масштабам, интенсивности, длительности, средствам вооруженной борьбы, формам и методам ведения боевых действий и т.д. Однако они имеют и общие черты, среди которых выделяются следующие:

ограниченность военно-политических целей, обусловленная политической обособленностью и разрешением противоречий с помощью вооруженного насилия;

зависимость хода и исхода от вмешательства мировых держав или их коалиций (экономическая и дипломатическая поддержка, участие в военных действиях на той или иной стороне, поставки вооружений и боевой техники и т.д.);

зависимость от мирового общественного мнения (акции протеста, отказ в международной поддержке, экономическая и политическая блокада и др.);

задействование, как правило, ограниченных вооруженных сил, ведение боевых действий обычными средствами при постоянной угрозе применения сторонами других, более мощных средств поражения;

очаговый характер боевых действий войск;

неопределенность продолжительности военных действий;

массированное применение информационной обработки войск и населения противника и др.

Как уже отмечалось, локальные войны и вооруженные конфликты возникают на социально-политической, экономической, межэтнической почве, вследствие нарушения территориальной целостности или ущемления суверенитета. Прекращение их и урегулирование связанных с ними проблем происходит на государственном уровне, дипломатическим путем, с помощью третьих стран, международных организаций, использования политики национального примирения и т. д.

Опасность этих социально-политических явлений состоит в том, что они часто приобретают затяжной характер (Ближний Восток, Югославия, Абхазия, Южная Осетия, Чечня и др.), имеют тенденцию к расширению состава участников, интернационализации масштабов и перерастанию в войны с более широкими политическими целями. Военные события на Ближнем Востоке, в Югославии и некоторых других регионах планеты со всей очевидностью показывают, что локальные войны и военные конфликты создают угрозу применения оружия массового уничтожения с непредсказуемыми политическими, социально-экономическими и экологическими последствиями. Следовательно, различия между ними становятся все более условными, хотя существующая классификация войн и военных конфликтов по социально-политическим и военно-техническим признакам сохраняет в целом свое принципиальное значение.

Глава 2. Сущность военно-политических конфликтов и их основные разновидности

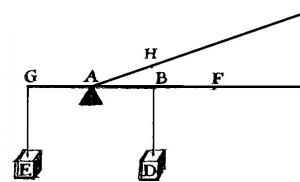

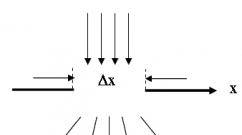

Рис.1 Типы вооруженных конфликтов

На современном этапе развития перед человечеством стоят два пути. Первый путь направляет в сторону от войн и военных конфликтов к «мирной эпохе» через последовательную демилитаризацию, отказ от политики силы и самой силы в ее милитаристской форме. Второй путь - это продолжение разработки и создания еще более смертельного оружия, наращивать мощь армий, закладывать предпосылки новых, еще более страшных войн, способных уничтожить человечество. Некоторые ученные предполагают, что войны появились лишь с развитием цивилизации. Но, к сожалению, историческое развитие доказывает обратное. Так как история свидетельствует, что войны были присущи абсолютно всем цивилизациям и всем типам экономических отношений, существовавшим на земле. Исследователи примерно посчитали, что, начиная с 3600 года до н. э., в мире произошло примерно 14 600 войн. В результате них погибло более 3 млрд. человек - для сравнения, в 2001 году население Земли составляло 6,2 млрд. Вся человеческая история знала лишь 292 года без войн, да и то, существуют серьезные подозрения, что некоторые вооруженные конфликты просто не были зафиксированы историками.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что военные конфликты на протяжении всей истории представляли очень серьезную опасность для человечества и мирового развития. Военные конфликты имеют свои характерные черты, которые дают нам возможность четко определить эту опасность. Например:

военно-политические конфликты обычно приносят миллионы жертв, могут уничтожить генофонд народов;

в современных условиях международных отношений, любой военно-политический конфликт может превратиться в своеобразный «детонатор» новой мировой войны;

военные конфликты сегодня усугубляют экологическое неблагополучие;

военно-политические конфликты оказывают негативное влияние на морально-психологический климат в регионах, на континентах, во всем мире.

Как видно опасный характер военных конфликтов на современном этапе требует их более глубокое изучение. Для того, чтобы более четко определить сущность военно-политических конфликтов, надо, прежде всего, выявить такие признаки военного конфликта, которые позволили бы отличить его, с одной стороны, от войны, а с другой - от иных по своему характеру военных акций.

Военный конфликт - это любые военные столкновения, в том числе и мировые войны . Кроме этого, мы употребляем это понятие «военный конфликт» по отношению к таким военным коллизиям, которые обладают некоторыми особенными чертами. К ним можно отнести следующие:

это борьба с использованием средств военного насилия как с одной, так и с другой стороны;

географически локализованный масштаб ведения боевых действий;

ограниченное использование сил и средств военного насилия;

относительная управляемость процесса развития конфликтных отношений между участниками этого спора;

относительная ограниченность частных, регионально-ситуативных целей, которые стороны преследуют в споре и т.д.

Теоретики нашего времени рассматривают военный конфликт обычно с точки зрения его соотношения с международным конфликтом, с позиций той опасности, которую это явление представляет как возможный детонатор новой мировой войны. Все более принимаются во внимание экономические, экологические, социально-политические, социально-психологические, юридические и другие аспекты явления военно-политического конфликта .

Вышесказанное дает нам повод определить военный конфликт как острую фазу развития противоречий между государствами, а также военизированными общественно-политическими формированиями. На этой фазе развития противоречий, стороны конфликта для достижения своих регионально-ситуативных, частных целей используют с различной степенью ограниченности военные средства при отсутствии между ними общего состояния войны. Это как раз является одна из основных черт военно-политического конфликта. Так как процесс конфликтного взаимодействия сторон разворачивается, как правило, на географически ограниченной территории. В пограничных конфликтах, например, это приграничные районы, в территориальных - спорные земли, в межнациональных - регионы компактного проживания определенных этносов и т.д. Бывают и исключения, когда действия противостоящих сторон распространяются на всю территорию противника.

Взаимодействие между государствами на современном этапе свидетельствует о том, что главной областью, в которой концентрируются частные, региональные цели государств, является экономика. По словам Ф. Фукуямы военные конфликты ныне поднимаются на новый уровень экономический уровень .

Важно отметит, что при стремлении участников конфликта к достижению своих целей силовым способом взаимодействие сторон, как правило, не выходит за рамки военного конфликта. Кроме этого история военно-политических конфликтов доказывает, что частная цель различных государств может трансформироваться в цель глобальную в системе ценностей какого-либо участника столкновения. Это означает эскалацию военного конфликта в войну.

Анализируя военно-политических конфликтов, важно определить четкую границу между военным конфликтом и различными односторонними военными акциями. Под термином «односторонние военные акция» обычно понимается такие явления, как оккупация, интервенция, военный шантаж и др. Но, как мы уже отметили, военно-политические конфликты имеют конкретные признаки. Так как военный конфликт предполагает активные действия со стороны обоих участников спора. В том случае, если сила, используемая одним из участников столкновения, не встречает военно-силового противодействия со стороны другого его участника, то нет и самого военного конфликта, а есть односторонняя военная акция. В этом смысле обнаруживается общность военного конфликта и войны. Известный Австрийский военный теоретик К. Клаузевиц о войне писал: «Война не может представлять действия живой силы на мертвую массу и при абсолютной пассивности одной стороны она вообще немыслима» .

Военные конфликты имеют и другие важные отличительные признаки. В таких конфликтах наблюдается ограниченность сил и средств военного насилия. Это означает, что в процессе конфронтационного военно-силового взаимодействия государств значительное место занимает использование средств насилия, не предполагающего подчас открытой вооруженной борьбы, но вместе с тем осуществляемого с помощью военных сил и средств. Выступая не в прямом предназначении, а в качестве мер давления .

Как мы видим, рассмотренные признаки присущи обоим явлениям (к военным конфликтам и войне). Конфликт всегда есть неразвитая война. Если же между участниками конфликтного процесса прекращается обмен информацией, то конфликт перестает быть управляемым. В этом случае «включаются» другие механизмы, генерирующие силы эскалации. Конфликт перерастает в войну. Конфликт не предполагает конфронтации абсолютно по всем вопросам. В этом его еще одна весьма принципиальная черта. Противостоящие в конфликте стороны в силу данного обстоятельства могут осознавать себя не только соперниками, но и зависимыми друг от друга партнерами. Такое ощущение, как отмечает американский политолог А. Джордж, необходимо участникам конфликта для того, чтобы они могли осознать всю важность и полезность конструктивных двусторонних мер, направленных на блокирование механизмов эскалации конфликтных отношений . Война, если она началась, представляет собой процесс, вышедший из-под контроля.

При анализе военно-политических конфликтов важно уделять внимание и на другой аспект. Он состоит в определении типа и разновидности конкретного конфликтного процесса с применением в нем военных сил и средств. Думается, что в основу решения отмеченной задачи необходимо «положить» осмысление содержания и противоречий переживаемого мировым сообществом этапа развития. Исходными принципами такого осмысления, как представляется, должны выступать, во-первых, системное восприятие процесса развития человечества и, во-вторых, рассмотрение различных государств в качестве элементов системы межгосударственных взаимодействий. На этой основе можно было бы выделить две большие группы противоречий, которые определяют сегодня процесс развития человечества, - надсистемные и внутрисистемные.

Среди противоречий первой группы необходимо назвать следующие:

а) между расширяющимся влиянием результатов деятельности человечества на окружающую среду и уменьшающимися возможностями ее самовосстановления;

б) между увеличивающимися потребностями человечества в использовании природных ресурсов и ограниченны ми возможностями удовлетворения этих потребностей, разведанными запасами.

Надсистемные противоречия могут, как представляется, порождать конфликты двух типов - «сырьевые» и «экологические». Они уже сегодня способны вызывать крупные военные столкновения. Яркий пример - конфликт между Ираком и Кувейтом, который молниеносно приобрел сложнейшую структуру с тенденцией эскалации до уровня войны, так как затронул интересы всех государств - потребителей ближневосточной нефти .

Существование внутрисистемных противоречий обусловлено двумя главными взаимосвязанными причинами: во-первых, различным статусом элементов современной системы межгосударственных отношений; во-вторых, различным характером межэлементной корреляции в процессе функционирования этой системы.

Структурные противоречия в системе межгосударственных отношений имеют место в результате объективного различия между уровнем развития государств, составляющих структуру рассматриваемой системы. Сюда необходимо включить противоречия:

1) между развитыми государствами;

2) между развитыми и неразвитыми государствами;

) между неразвитыми государствами.

Корреляционные противоречия функционируют как результат взаимодействия, соприкосновения, взаимоотторжения несходных идеологических, нравственных, религиозных, культурных ценностей, принадлежащих различным обществам.

Следует отметить, что все вышеназванные противоречия (как надсистемные, так и внесистемные) сами по себе непосредственно не порождают военных конфликтов. Они всегда связаны с материально-экономическими условиями жизни общества, через них находят свое «осмысление» или «стереотипизацию» в духовной сфере и только после этого трансформируются в политику, в конкретные политические действия государств. Таким образом, военные конфликты всегда порождаются политикой государств.

Развитие надсистемных противоречий способно приводить к военным конфликтам, обусловленным дисгармонией отношений человека с природой, всей биосферой.

Уже сегодня имеются основания предполагать, что вероятность возникновения «сырьевых» и «экологических» конфликтов в будущем может оказаться весьма высокой.

Кризисы в межгосударственных отношениях могут явиться причинами возникновения военных конфликтов как преимущественно «структурного», так и преимущественно «корреляционного» типа.

Процессы интеграции, в которые оказались вовлеченными практически все экономически развитые страны мира, позволяют сделать вывод о том, что вероятность «структурного» типа возникновения конфликтов между ними сегодня и в ближайшей перспективе будет оставаться довольно низкой.

Военные конфликты между развитыми и неразвитыми государствами имеют сегодня среднюю степень вероятности, которая в целом имеет тенденцию к возрастанию. Это можно объяснить тем, что в результате необратимого процесса эволюции неразвитые элементы системы межгосударственных отношений будут постоянно стремиться к уровню и состоянию развитых. Все это будет в известной степени сказываться на изменении статуса различных элементов структуры этой системы. Иначе говоря, неизбежно будут затронуты интересы высокоразвитых стран, которые для восстановления устраивающего их порядка могут использовать военные средства.

Вероятность возникновения конфликтов третьего выделенного класса сегодня очень высока и, скорее всего, сохранится в будущем. Социальная напряженность, мощные процессы внутренней социальной дифференциации и другие факторы подталкивают эти страны к борьбе друг с другом за более выгодные места в структуре мировой системы межгосударственных отношений.

Среди военных конфликтов «корреляционного» типа необходимо назвать следующие: конфликты, являющиеся следствием обострения идеологического противостояния; этнические и межнациональные; религиозные; территориальные. В условиях интенсификации взаимосвязей между всеми субъектами мировой системы межгосударственных отношений развитие противоречий преимущественно корреляционного типа может достигать такого состояния, когда они окажутся способными порождать многочисленные военные конфликты и войны.

В заключение отметим, что в реальной жизни «чистые» или идеальные типы и виды военных конфликтов, представленные в рассмотренной схеме, конечно, не встречаются. Чтобы определить, к какому типу или классу относится исследуемый военный конфликт, необходимо обнаружить в механизме его возникновения результаты взаимодействия всех тех разнообразных противоречий, которые составляют конкретную конфигурацию его причин, выделить среди них главные, решающие, наиболее конфликтогенные.

При этом необходимо видеть явление таким, каким оно предстает и каким фактически является для каждого из его участников. К примеру, военные действия во Вьетнаме с самого начала для народа этой страны, бесспорно, были войной, а для другой стороны первоначально представлялись карательной колониальной экспедицией, полицейской акцией, локальным конфликтом. И только тогда, когда потери этой второй стороны перешли за определенный порог, превысили приемлемый для общества уровень, оценка явления стала меняться - сначала в общественном мнении, а затем и в официальных учреждениях. Подобная эволюция имела место и при оценке в СССР действий советских войск в Афганистане.

Глава 3. Военно-политическая обстановка в мире в 2012 году

год, по-видимому, будет еще одним годом всеобщего мира на Земле. Отношения между ведущими державами в военно-политической области - Америкой, Китаем, Россией, Индией останутся в целом спокойными. Президентские выборы в РФ и США, а также смена высшего руководства в КНР пройдут на фоне безусловного приоритета внутренней - экономической, социальной, политической - повестки дня. Та же ситуация характерна и для Индии. Европа, до сих пор не ставшая самостоятельным стратегическим игроком, едва ли не полностью сосредоточена на проблемах долгового кризиса и судьбе общей валюты.

Отношения между великими державами

Сказанное не означает, что отношения на «высшем уровне» мировой стратегической иерархии останутся без изменений. Уже в 2011 году появились признаки роста напряженности между Вашингтоном и Пекином. Соединенные Штаты серией заявлений и конкретных шагов - от провозглашения новой тихоокеанской стратегии в статье госсекретаря Клинтон и повышенной активности американской дипломатии в Азии до решения о размещении контингента своих морских пехотинцев в Австралии - дали понять Китаю, что они озабочены ростом военной, особенно военно-морской мощи КНР и не приемлют перехода внешней политики Пекина в более «мускулистую» фазу.

В то же время вывод о начале перехода американо-китайских отношений в конфронтационную фазу был бы неверен или во всяком случае, преждевременен. В отличие от риторики вашингтонской администрации в реальной политике США «поворот к Азии» был гораздо менее драматичным: американцы не возвращаются в АТР, поскольку никогда оттуда не уходили. Усиление группировки ВС США в регионе будет скорее относительным, чем абсолютным: в условиях бюджетных ограничений Америка сокращает военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке (Ирак, Афганистан) и в Европе, сохраняя прежний уровень сил и средств на Тихом океане и в Восточной Азии.

Со своей стороны пятое поколение руководителей Китая, которое будет призвано на высшие посты осенью 2012 года на очередном съезде КПК, не намерено резко менять внешнеполитический курс страны и тем более идти на столкновение с США. Долгий спор по поводу разграничения исключительных экономических зон в Южно-Китайском море, в котором КНР противостоит ряду стран АСЕАН, прежде всего Филиппинам и Вьетнаму, вряд ли будет решен и в 2012-м, но и вряд ли приведет к серьезному вооруженному конфликту. Очень важным событием, которое будет способствовать сохранению спокойствия в регионе и между КНР и США, стало недавнее (в январе уже начавшегося года) переизбрание Ма Инцзю президентом Тайваня. Г-н Ма известен как активный сторонник развития тесных связей с материковым Китаем.

В отношениях КНР с Индией и Японией сохранится нынешняя тенденция: укрепление экономических связей при нарастании противоречий в политической области. Нарастание противоречий станет главным образом результатом дальнейшего подъема совокупной мощи Китая и усиления опасений со стороны его соседей в отношении того, куда будет направлена эта мощь. Но и в рамках этих двух пар отношений вооруженные столкновения в 2012 году, даже небольшие пограничные инциденты маловероятны.

На этом фоне российско-китайские отношения будут по-прежнему выглядеть превосходно. Внутренние проблемы этих отношений - это тема для совсем другой статьи. На международной арене, например в Совете безопасности ООН, РФ и КНР продолжат выступать с общих позиций. В перспективе - уже за пределами 2012 года - Москва должна быть готова к тому, что Пекин будет стремиться получить российскую поддержку в усиливающейся конкуренции с США. Помимо этого, роль Китая в мировой политике станет повышаться. Китайские руководители будут настаивать на том, чтобы все значимые вопросы в мире решались с непременным участием КНР и чтобы ни один вопрос не мог быть решен вопреки китайским интересам.

Выборный год отразится на отношениях между РФ и США. В Москве уже набрали силу страхи по поводу американского вмешательства во внутриполитические процессы России. В США республиканцы станут атаковать демократическую администрацию за любые «послабления» российским правителям. Вопрос о степени легитимности Владимира Путина, если он будет избран, как практически все уверены, президентом РФ, станет ключевым. Президенту Обаме, госсекретарю Клинтон и послу США в Москве Макфолу придется активно маневрировать на обоих направлениях - американо-российском и внутриамериканском. Это будет, конечно, провоцировать ответную реакцию Кремля и МИДа.

По сравнению с российскими выборами-2012 американские представляются скорее рядовыми. Тем не менее если в РФ речь не идет о передаче власти, которую Владимир Путин никогда, собственно, не выпускал из рук, то в США смена президента в принципе возможна. На момент написания этой статьи переизбрание на второй срок Барака Обамы выглядит более вероятным, но впереди еще девять месяцев борьбы и много неожиданностей. Однако даже в случае прихода в Белый дом республиканцев во главе с их нынешним фаворитом Миттом Ромни резкого поворота в российско-американских отношениях ждать не стоит.

Й, скорее всего, окажется - в лучшем случае - годом консолидации достижений «перезагрузки», чем ее дальнейшим развитием. В середине года РФ официально станет членом Всемирной торговой организации, но усилия администрации Обамы по снятию поправки Джексона - Вэника вряд ли принесут успех без очень серьезного лоббирования со стороны американских деловых кругов. В условиях кризиса, однако, бизнес США не особенно заинтересован в инвестициях в России и не будет лоббировать достаточно активно. В перспективе эту поправку, ограничивающую российско-американские экономические отношения, вероятно, не снимут «вчистую», а заменят какой-то новой - типа списка Магнитского.

Соглашения между РФ и США/НАТО о сотрудничестве в области противоракетной обороны в 2012 году достичь вряд ли удастся. Американцы и их союзники официально определятся с архитектурой ПРО НАТО на саммите альянса в Чикаго в конце мая. Саммит РФ - НАТО в эти же дни возможен, так как президент России, вероятно, будет принимать участие в чикагской встрече «Восьмерки», но этот саммит окажется скорее проходным, чем прорывным. С другой стороны, практические действия США и их союзников по выстраиванию системы ПРО в Европе в течение нескольких ближайших лет еще не будут непосредственно затрагивать интересы безопасности России и время договориться по ПРО у сторон есть.

Ближний и Средний Восток

Наиболее опасным с военно-политической точки зрения регионом мира и в 2012 году будет оставаться Ближний и Средний Восток (БСВ). Речь идет, прежде всего, об Иране, Сирии, Афганистане и Пакистане.

Холодная война между Ираном с одной стороны и США, а также Израилем и Саудовской Аравией - с другой в 2011-м переросла в войну диверсионную. Есть вероятность, что в 2012-м могут последовать прямые вооруженные столкновения. Иранская ядерная программа развивается, несмотря на диверсии и засылку компьютерных вирусов, и параллельно с этим руководство Израиля приближается к порогу терпения. Оказавшись рядом с этим порогом, например, после выборов в США, Израиль может нанести удар по иранским ядерным объектам. Политическими средствами США не смогут помешать этому удару, а военными будут вынуждены поддержать своего протеже.

Результатом в этом случае станет новая война на БСВ, в которую, так или иначе, окажутся втянутыми многие государства региона, включая Саудовскую Аравию и арабские страны Залива. Поле противостояния расширится до палестинской Газы и ливанской долины Бекаа, а также охватит Персидский залив, Ирак и некоторые районы Афганистана. Выдержав израильско-американский удар и не опасаясь наземного вторжения и оккупации, Иран возьмет курс на создание ядерного оружия, а не только на приобретение способности к его созданию. Война с Ираном расколет международное сообщество, углубив разрыв между США с одной стороны и Китаем, Россией и, возможно, Индией - с другой.

Одна из причин желания США, их европейских союзников, а также Турции способствовать уходу президента Сирии Башара Асада состоит в их стремлении лишить Иран единственного крупного союзника в регионе, расположенного к тому же в непосредственной близости от Израиля. В течение 2012 года Асад, по-видимому, вынужден будет уйти - так или иначе. Компромисс между властями и оппозицией уже вряд ли достижим, военный переворот стал менее вероятным с увеличением числа жертв. Все более возможной становится полномасштабная гражданская война в Сирии с перспективой международного (арабского, турецкого, западного) военного вмешательства. Конфликт вполне может перекинуться на соседние страны - Ливан, Ирак, Иорданию, а также затронуть Израиль.

Ситуация в Афганистане в 2012 году будет развиваться скорее всего в направлении сокращения, а затем ухода иностранных войск, дальнейшего ослабления правительства Карзая и усиления влияния талибов. Переговоры между последними и США напоминают «политику национального примирения», проводившуюся просоветским режимом Наджибуллы. С американцами талибы будут реально договариваться в основном об условиях их ухода из страны, судьба Карзая решится не за столом переговоров, а в ходе боевых действий. Без поддержки извне Карзай способен продержаться меньше, чем в свое время Наджибулла.

Наиболее опасной страной региона с точки зрения проблем внутреннего развития останется Пакистан. Очевидная слабость гражданского правительства создает вакуум власти. В центре этот вакуум будут вынуждены заполнять военные, но на местах может вырасти влияние различного рода радикальных элементов. К счастью, Пакистан как государство более устойчив, чем многие в мире полагают, но слабость власти, религиозный радикализм, ядерное оружие и периодически обостряющийся конфликт с соседней Индией делают эту страну опасной и для себя самой, и для соседей.

Арабские страны - и те, где произошла в 2011 году смена власти, и остальные будут поглощены в основном внутренними проблемами. Ряд арабских монархий - Бахрейн, Иордания, Марокко находятся в неустойчивом состоянии. Ираку в 2012-м угрожает гражданская война и, во всяком случае, фактический распад на три части. Призрак гражданской войны поселился и в Йемене. Египет, потенциальный лидер арабского мира, будет занят формированием парламента, подготовкой к выборам президента и составлением новой конституции. Мир между Египтом и Израилем вряд ли нарушится в 2012 году, но отношения с Израилем и, возможно, с США станут более напряженными. Напротив, Саудовская Аравия будет играть все более активную роль в регионе, укрепляя режимы стран Залива, противодействуя Ирану на разных площадках и выстраивая взаимодействие с другой все более влиятельной региональной силой - Турцией.

Остальной мир

Смена власти в Северной Корее в декабре 2011 года прошла на удивление многих спокойно, не вызвав не только войны на Корейском полуострове или коллапса пхеньянского режима, но и серьезного скачка напряженности. Это во многом заслуга покойного Ким Чен Ира, хорошо подготовившего престолонаследие. Новый вождь Ким Чен Ын пока нуждается в поддержке регентов - родной тети и ее мужа - для упрочения своей власти. В дальнейшем от него можно ожидать не только самостоятельной политики, но и нового курса, направленного на укрепление Северной Кореи на основе «социалистического рынка» - пути, по которому давно и успешно идут Китай и Вьетнам. КНДР не откажется от своих ядерных наработок и ракетного арсенала и будет стремиться наращивать и то, и другое, но войны в Корее в обозримом будущем ожидать не приходится.

В 2012 году будут происходить многочисленные конфликты, преимущественно внутри отдельных государств. Особенно серьезные последствия такие конфликты могут иметь для крупнейшей по населению страны Африки - Нигерии, самой большой африканской страны по размерам территории - Конго, а также для самого молодого государства этой части света - Южного Судана.

Соседи России

Рис. 2 Боевые действия с участием россиян

В 2012-м, как и в предыдущие три года, вероятность нового вооруженного конфликта между Россией и Грузией останется низкой. Напротив, напряженность вокруг Нагорного Карабаха, выросшая в 2011 году, может усилиться. Возобновление войны после почти 18 лет перемирия представляется не очень вероятным, но полностью исключать возможность такой войны не следует. Слабыми по-прежнему остаются шансы на достижение армяно-азербайджанского соглашения по Карабаху. Поскольку Кавказ с точки зрения безопасности представляет собой во многом единый комплекс проблем, к сказанному приходится с сожалением добавить, что российский Северный Кавказ и в 2012-м останется очагом нестабильности и районом действий вооруженных групп, орудующих методами террора и диверсий.

Ситуация в Казахстане и странах Средней Азии характеризуется ростом социальной напряженности, остающейся в основном пока под спудом. Тем не менее, декабрьские волнения в западном Казахстане позволяют представить себе масштабы недовольства. В ряде случаев - как, например, в 2010 году в Киргизии - это недовольство обращается на соседей, принадлежащих соседнему этносу. В 2010-2011 годах Киргизии - на удивление многих, в том числе в Москве - удалось сравнительно беспроблемно сменить президентскую форму правления на парламентскую, обеспечивающую более равномерное представительство различных клановых групп во власти. Другие страны региона, и прежде всего две ведущие - Казахстан и Узбекистан, приближаются к моменту передачи власти от «отцов-основателей» этих государств новым лидерам. Скорее всего, состояние здоровья позволит и Нурсултану Назарбаеву, и Исламу Каримову остаться у власти в течение всего 2012 года, но час испытаний и для той, и для другой страны приближается.

Для самой России, где накануне 2012-го неожиданно для большинства наблюдателей возродилась политическая борьба, час испытаний уже наступил. Очень многое зависит от того, сумеют ли политические лидеры и стоящие за ними активные участники вновь пошедшего «процесса» совместными усилиями реформировать политическую систему РФ так, чтобы она отвечала современным реалиям. В противном случае внутрироссийский календарь 2012 года можно будет сравнивать с календарем 1912-го, а дальше - 13-го и нескольких последовавших за ним годов. Пока что, как и ровно сто лет назад, время еще есть, хотя и немного.

4. Конфликты в современном мире

1 Текущие конфликты

По данным Центра оборонной информации\Center of Defense Information, 1 января 2009 года в мире протекало 14 крупных вооруженных конфликтов (столько же, сколько годом раньше, но вдвое меньше, чем в 2003 году). Крупным конфликт считается в том случае, если в результате вооруженного насилия погибло более 1 тыс. человек.

Рис. 3 Число вооруженных конфликтов по регионам (1949-2006)

Мир - вооруженные конфликты

Война с международным терроризмом. Войну ведут США и их многочисленные союзники против международных террористических организаций. Война началась 11 сентября 2001 года после нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон. В войне принимают участие ООН и многие страны мира.

Россия против Грузии . Конфликт идет вокруг проблемы независимости отколовшихся частей Грузии - Абхазии и Южной Осетии - объявивших о независимости, которая была признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру (на конец 2009 года). В 2008 году конфликт вступил в "горячую" фазу. В процессе урегулирования важную роль играет Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и Европейский Союз.

Иракское правительство и межнациональные силы против иракских инсургентов и террористов "Аль Каиды". Конфликт начался в 2003 году после оккупации Ирака силами международной коалиции во главе с США. В конфликте прямо или косвенно участвуют несколько десятков государств.

Израиль против террористических группировок ("Хамас", "Хезболла", "Палестинский Исламский Джихад" и др.). Конфликт Израиля с террористами, не желающими признавать факт существования еврейского государства, длится с 1975 года и имеет, в основном, территориальные и религиозные причины. В конфликт прямо или косвенно вовлечены ООН, Сирия, Ливан, Египет, Иран, Иордания, США, Европейский Союз, Россия.

Афганское правительство против "Талибана" и "Аль Каиды". Конфликт в Афганистане идет с 1978 года. Его причины многочисленны, в основном, они имеют этнический, религиозный и территориальный характер. После свержения режима "Талибана" и прихода к власти президента Хамида Карзая, его главными противниками стали "Талибан" и остатки "Аль-Каиды". В конфликте принимают участие ООН, блок НАТО, США, Иран, Россия, Пакистан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан.

Индия против сепаратистов из Кашмира. Причина конфликта - борьба за независимость. Боевые действия идут с 1986 года. В конфликт вовлечены ООН, Пакистан и еще ряд государств региона.

Шри-Ланка против организации "Тигры Освобождения Тамил Илама". Конфликт продолжается с 1978 года, в начале 2009 года войска Шри-Ланки добились крупных успехов и практически взяли под контроль основную территорию, контролируемую "тиграми" (многие государства мира считают эту организацию террористической - она, в частности, первой поставила на поток использование террористов-самоубийц). Причины конфликта, в основном, лежат в этнической и религиозной плоскостях, официально "тигры" борются за создание независимого государства Тамил Илам. В конфликт вовлечена Индия, в меньшей степени ООН.

Латинская Америка

Колумбия против Революционных Вооруженных Сил Колумбии (ФАРК). Начиная с 1964 года, ФАРК ведет борьбу во имя коммунистической революции, в активную фазу конфликт перешел в 1978 году. Главные причины конфликта - идеологические, социальные и криминальные (наркоторговля). ФАРК зарабатывает деньги двумя путями - похищениями людей, за которых потом требуется выкуп, и "покровительством" торговцам наркотиками. ФАРК оперирует на территории Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. США предоставляют военную и финансовую помощь правительству Колумбии.

Колумбия против Национальной Освободительной Армии (НОА). Главные причины конфликта - идеологические и криминальные (наркоторговля). НОА возникла в Колумбии в 1965 году, на волне популярности Фиделя Кастро и Че Гевары. Конфликт с властями страны начался в 1978 году. Это марксистская террористическая организация, действующая, в основном, в городских районах. НОА занимается убийствами и похищениями людей (очень часто иностранцев, работающих в нефтяных компаниях). НОА долгое время получала помощь от Кубы, правительство Колумбии - от США.

Демократическая Республика Конго против племенных вооруженных формирований и иностранных наемников . Центральное правительство пытается установить свою власть в отдаленных районах страны. Главные причины конфликта - этнические и социально-экономические. В конфликте, который длится с 1997 года, участвуют соседние африканские страны, ООН, Африканский Союз и Франция.

Нигерия - межэтнические и межрелигиозные столкновения . Начались в 1970 году. Имеют религиозные, этнические и экономические причины. В северных провинциях Нигерии большинство составляют мусульмане, которые требуют введения в стране законов шариата. Периодически происходят столкновения между мусульманскими и христианскими экстремистами, погромы и теракты. Кроме того, крайне активны различные племенные вооруженные группировки, которые пытаются поставить под контроль торговлю нефтью.

Сомали. Борьба различных фракций. Конфликт, начавшийся в 1978 году, имеет этнические и криминальные причины. В Сомали, где отсутствует сильная центральная власть, претендуют на власть различные племенные и мафиозные кланы. В урегулировании конфликта принимают участие ООН, США, Эфиопия и Кения.

Уганда против "Армии Бога". "Армия Бога" - экстремистская мусульманская организация, которая претендует на власть в стране. Конфликт идет с 1986 года. В него вовлечен Судан (поддерживает "Армию Бога").

2 Замороженные конфликты

Кроме этих, в мире насчитывается несколько десятков конфликтов, острота которых по разным причинам снизилась, однако при определенном стечении обстоятельств, они могут вновь вспыхнуть.

Грузия против Абхазии и Южной Осетии. Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости, которую Грузия не признает. В последние годы обе враждующие стороны периодически применяли оружие. В урегулировании конфликта участвуют ООН, ОБСЕ, Россия, Европейский Союз, Франция, США.

Ближний Восток

Израиль против Сирии и Ливана. Последняя фаза этого длительного конфликта началась в 2001 году и была связана с активизацией военизированной организации "Хезболла", базирующейся в Ливане и поддерживаемой Сирией и Ираном. Конфликт идет за территории, контроль над источниками воды и по многим иным причинам, в том числе, религиозным. В урегулировании конфликта задействованы ООН, США, Турция, европейский Союз, Лига Арабских Государств.

Иран и Турция против курдов. Конфликт тянется с 1961 года, курды, представляемые различными организациями - некоторые из них применяют террористические методы - добиваются независимости.

Индия против сепаратистов из Ассама и Манипура. Причина конфликта - борьба за независимость. Боевые действия идут с 1982 года. Большинство сепаратистов объединены в организацию "Народная Военная Группа", которая исповедует маоистскую идеологию. В конфликт вовлечены ООН и некоторые соседние страны.

Индия против сепаратистов Арунчал Прадеш, Трипура и Нагаленда. Этот малоизвестный за пределами Индии конфликт тянется с начала 1980-х годов и имеет весьма сложные причины. В его основе - этнические и религиозные противоречия.

Мьянма (Бирма) против вооруженных формирований различных этнических меньшинств . Последняя волна насилия началась в 2003 году, сами эти конфликты имеют весьма давнюю историю. Они объясняются совокупностью действий множества факторов: этнической ненависти, недовольством существующими границами, сепаратистскими настроениями, контролем над маршрутами наркоторговли, борьбой за демократические изменения в Мьянме, которой управляют военные, и пр. В урегулировании конфликта участвуют ООН, Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии, США, Китай.

Непал против инсургентов-маоистов. Конфликт начался в 1986 году и имеет идеологические причины. В последние годы в стране был установлен мир, маоисты вошли в состав правительства.

Китай против сепаратистов Синьцзяна. Борьба идет между Китаем и организациями уйгуров (тюрок-мусульман), населяющих Синьцзян (Восточный Туркестан), которые борются за независимость.

Филиппины против "Абу Сайаф". Филиппинская исламистская террористическая организация имеет тесные связи с "Аль Каедой" и другими международными террористическими исламистскими структурами. Ее цель - создание на юге Филиппин исламского государства (население Филиппин, в основном, христиане-католики). Конфликт начался в 1999 году. В него также вовлечены Малайзия, Ливия, Индонезия и США.

Филиппины против Новой Народной Армии. Новая Народная Армия - вооруженное крыло Коммунистической партии Филиппин, созданное в 1960-е годы. Армия ведет достаточно активную партизанскую войну, действуя в большинстве провинций страны - с момента начала конфликта жертвами этой войны стали около 40 тыс. человек. Кроме того, Армия занимается похищениями и убийствами. В конфликте задействованы Малайзия, Ливия, Индонезия и США.

Таиланд против сепаратистов. Сепаратисты действуют в южных провинциях страны, населенных мусульманами, и принадлежат к десятку конкурирующих организаций, имеющих различные идеологические догматы. Причины конфликта - религиозные и экономические. Конфликт обострился в 2003 году и с тех пор периодически вспыхивает. Сепаратисты получают помощь от сочувствующих Малайзии.

Власти Кот Д"Ивуар против вооруженных оппозиционеров . Конфликт начался в 2002 году и периодически прерывается переговорами и перемириями. Ныне он исчерпан, поскольку оппозиционеры вошли в состав правительства. В конфликт периодически бывают вовлечены французские миротворцы.

Центрально-Африканская Республика против инсургентов . Нестабильность в этой стране сохраняется с 1979 года, когда в результате военного переворота был, свергнут диктатор Бокасса. Периодически нестабильность выливается в вооруженные столкновения. Очередная фаза конфликта началась в 2001 году, после очередного государственного переворота. В ситуацию активно вовлечена Франция (Центрально-Африканская Республика - ее бывшая колония).

Чад против инсургентов . Ситуация в этой стране долгое время остается крайне нестабильной и запутанной. Различные племенные и властные группировки пытаются получить или защитить власть с помощью оружия. В 2006 году ООН предупредила, что в Чаде может произойти геноцид, подобный тому, который отмечен в Дарфуре. В конфликт вовлечены Франция (Чад - ее бывшая колония) и ООН.

Эфиопия против Эритреи . В 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии в результате войны, продолжавшейся три десятилетия. В последующие годы обе страны периодически воевали, к счастью масштабы этих столкновений были небольшими. Основные противоречия заключены в территориях, которые каждая из сторон считает своими. Важное значение имеет и религиозный фактор - эритрейцы, в основном, мусульмане, эфиопы - христиане. В урегулировании конфликта участвуют ООН и Африканский Союз.

Зимбабве против оппозиции. Зимбабве, которая некогда была "хлебной корзиной" Африки, ныне является одной из наиболее бедных и плохо управляемых государств мира. Государство раздирают разнообразные противоречия: между диктатором Мугабе и его политическими противниками, между различными племенами, между чернокожими и белыми жителями страны и т.д. Кризис усугубился в последние годы. Попытки международного сообщества и отдельных государств повлиять на ситуацию, оказывались безуспешными - Мугабе отказывается сотрудничать с ними.

Гаити против различных оппозиционных фракций. Гаити традиционно страдает от двух проблем: диктатур и тотального безвластия. Ныне продолжающийся конфликт начался в 2004 году и перерос в форму "городской войны" и гангстерских нападений. Главная его причина - борьба за власть и контроль над отдельными отраслями экономики. В урегулировании конфликта принимают участие ООН, Франция, США и страны Карибского моря.

Заключение

Озабоченность мирового сообщества ростом числа конфликтов в мире обусловлена как многочисленностью жертв и огромным материальным ущербом, наносимым последствиями, так и тем, что благодаря развитию новейших технологий, имеющих двойное назначение, деятельности средств массовой информации и глобальных компьютерных сетей, крайней коммерциализации в сфере т.н. масс культуры, где культивируются насилие и жестокость, у все большего числа людей появляется возможность получить, а затем и использовать информацию о создании самых изощренных средств уничтожения и способах их применения. Не застрахованы от вспышек терроризма ни высокоразвитые, ни отстающие в экономическом и социальном развитии страны с различными политическими режимами и государственным устройством.

В период завершения "холодной войны" горизонты международного сотрудничества казались безоблачными. Главное на тот момент международное противоречие - между коммунизмом и либерализмом - уходило в прошлое, правительства и народы устали от бремени вооружений. Если не "вечный мир", то, по крайней мере, длительный период затишья на тех участках международных отношений, где все еще оставались нерешенные конфликты, не выглядел слишком уж большой фантазией.

Следовательно, можно было представить дело так, будто в мышлении человечества произошел крупный этический сдвиг. Кроме того, свое слово сказала и взаимозависимость, начавшая играть все большую роль не только и не столько в отношениях между партнерами и союзниками, но и в отношениях между противниками. Так, советский продовольственный баланс не сходился без поставок продовольствия из стран Запада; энергетический баланс в странах Запада (по приемлемым ценам) не сходился без поставок энергоресурсов из СССР, а советский бюджет не мог состояться без нефтедолларов. Целая совокупность соображений, причем и гуманитарного и прагматического характера, предопределила разделяемый главными участниками международных отношений - великими державами, ООН, региональными группировками - вывод о желательности мирного политического урегулирования конфликтов, а также управления ими.

Интернациональный характер жизни людей, новые средства связи и информации, новые виды вооружений резко снижают значимость государственных границ и иных средств защиты от конфликтов. Возрастает многообразие террористической деятельности, которая все больше увязывается с национальными, религиозными, этническими конфликтами, сепаратистскими и освободительными движениями. Появилось немало новых регионов, где террористическая угроза стала особенно масштабной и опасной. На территории бывшего СССР в условиях обострения социальных, политических, межнациональных и религиозных противоречий и конфликтов, разгула преступности и коррупции, внешнего вмешательства в дела большинства стран СНГ пышным цветов расцвел постсоветский терроризм. Таким образом, тема международных конфликтов является на сегодняшний день актуальной и занимает важное место в системе современных международных отношений. Так, во-первых, зная природу международных конфликтов, историю их возникновения, фазы и виды можно спрогнозировать возникновение новых конфликтов. Во-вторых, анализируя современные международные конфликты можно рассматривать и исследовать влияние политических сил разных стран на международной арене. В-третьих, знание специфики конфликтологии помогает лучше проанализировать теорию международных отношений. Следует рассматривать и изучать особенности всех современных конфликтов - от самых незначительных вооруженных столкновений до широкомасштабных локальных конфликтов, так как это даёт нам возможность избегания в будущем, либо найти решения в современных международных конфликтных ситуациях.

Список использованной литературы

1.Военно-энциклопедический словарь. М., 1984

2.Вавилов A.M. Экологические последствия гонки вооружений. М., 1988

.Локальные войны: история и современность. М., 1986

.Федоров Ю.Е. Международная безопасность и глобальные проблемы. М., 1983

.Насиновский В.Е., Скакунов З.И. Политические конфликты в современных условиях // «США: Экономика. Политика. Идеология». 1995, № 4.

6.www.vpk-news.ru

Клаузевиц К. О войне. М., 1934

Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. I: Общая характеристика мира. Москва, Дрофа, 2008, 4-е изд., 495 стр.

Лисс А.В. Бойня в Персидском заливе как модель «новой» войны // «США: Экономика. Политика. Идеология», 1995, № 4

Страны мира в цифрах - 2011_Олейник А.П._2011

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Формирование военно-политических взглядов в России на современном этапе осуществляется в условиях глобальных изменений, происходящих как во всем мире, так и непосредственно во всех сферах жизнедеятельности российского общества. Состояние общей конфликтности, вызываемое этими изменениями, не может не отражаться на характере проводимых научных исследований. По мере того, как проблема конфликта все больше становится предметом изучения различных научных дисциплин, таких, например, как политология, социология, психология, она серьезно начинает разрабатываться и военными учеными. Поэтому сегодня, наряду с такими отраслями научных знаний, как социология конфликта, психология конфликта, правомерно, по всей видимости, вести речь о формировании военной конфликтологии как одного из направлений военной науки.

Став сегодня одной из актуальных для российской военной науки, проблема исследования локальных, региональных, межнациональных, внутригосударственных и других видов вооруженных конфликтов за последние годы находила отражение в некоторых монографиях, диссертациях и учебных пособиях. Изучением этих вопросов занимаются многие известные военные ученые: В. М. Барынькин, О. А. Бельков, С. А. Богданов, И. Н. Воробьев, М. Д. Ионов, А. В. Клименко, И. Н. Манжурин, С. В. Смульский, В. В. Серебрянников, В. Чебан и другие. При этом все научные исследования, ведущиеся в этой области, можно условно разделить на несколько основных направлений, каждое из которых занимается разработкой своего крута проблем.

Вместе с тем, несмотря на рост внимания к проблеме вооруженного конфликта в последние годы, военная наука является самой «молодой» отраслью научных знаний, которая в прямой постановке изучает проблему конфликта с конца 80-х годов. Анализ публикаций, проведенный группой ученых-конфликтологов по различным отраслям знаний, показывает, что представителями военной науки по этой проблеме опубликована 31 работа, что составляет лишь 1,4% от общего количества публикаций по конфликтологии. Безусловно, это не означает, что исследования в этой области совсем не проводились. Просто они велись несколько под другим углом зрения.

Основное внимание военных исследователей до конца 80-х годов было сосредоточено на различных аспектах вооруженной борьбы в войне, которая, по большому счету, и является основным предметом военной науки. Поэтому вполне закономерно, что вплоть до последнего времени в теории военного искусства и в целом в военной науке приоритетное значение традиционно отводилось категории «война». В конце 80-х годов в военной науке все более отчетливее стала проявляться необходимость введения в терминологию понятия «военный конфликт». Она была продиктована, с одной стороны, значительным ростом количества вооруженных конфликтов на территории СССР и в постсоветском пространстве, а с другой, – широким проникновением в сферу научных знаний последних достижений западной политологии и социологии, составной частью которых и является общая теория конфликта. Вследствие этого в военно-научных кругах встал вопрос о соотношении категорий «война» и «военный конфликт». Причем мнения ученых по данной проблеме разделились, что привело к широкой дискуссии, которая продолжается и по сей день. Представители одного из направлений ученых предлагают рассматривать войну как сложное общественное явление в едином спектре военных конфликтов различной интенсивности. При этом за основу они предлагают взять положения западных военных теоретиков, которые в начале 80-х годов предложили принципиально новый подход к классификации войн и военных конфликтов. Он заключался в том, что в качестве основного критерия в ней выступают не тотальность войны, как это было в 40-е и 50-е годы, не ее всеобщий или 01раниченный характер, присущие 60-м и 70-м годам, а интенсивность военных действий. В соответствии с этим подходом, военные специалисты Запада выделяют три типа конфликтов: высокой, средней и низкой интенсивности.

Сторонники другого направления российской военной науки продолжают придерживаться традиционных для нашей теории взглядов, считая что приоритетным в соотношении этих понятий все же является «война», а понятие конфликт может использоваться лишь в качестве синонима значений локальной или ограниченной войны. При этом они отстаивают точку зрения представителей советской военной школы, считающих, что классифицировать войны и вооруженные конфликты необходимо в большей степени по социально-политическому признаку, а не по интенсивности. Такое разделение, по их мнению, дает возможность глубже определить глубинную сущность того или иного противостояния. К примеру, понятие «справедливой» и «несправедливой» войны или «политического», «межнационального» и других видов конфликтов сразу указывают на природу их происхождения, а также на отношение к ним тех или иных политических сил.

Несмотря на некоторые различия в подходах в соотношении понятий «война» и «военный конфликт», многие российские военные исследователи в последние годы приходят к выводу о необходимости объединений усилий в дальнейшей разработке проблемы вооруженных конфликтов. Приоритетность этих исследований диктуется оценкой военно-политической обстановки как в мире в целом, так и вблизи границ Российской Федерации. Очаги военного противостояния на Балканах и на Кавказе, в Таджикистане и Афганистане позволяют сегодня сделать вывод о том, что именно вооруженные конфликты, особенно внутренние, впоследствии могут стать причиной региональных или глобальных войн XXI столетия.

Дальнейшее развитие военной конфликтологии, особенно на этапе ее становления, во многом зависит от того, насколько точно будут определены границы предмета ее изучения. Специфика и сложность в определении предмета военной конфликтологии связана во многом с тем, что проблемой вооруженных конфликтов занимается достаточно большое количество наук, среди которых можно выделить социологию, политологию, историю, правоведение, психологию и, наконец, непосредственно военную науку и искусство. Каждая из них рассматривает это социальное явление со своих позиций. Так, например, с точки зрения общей теории конфликта, которая является составной частью социально-политических наук, любой военный конфликт рассматривается как закономерное продолжение политического (межгосударственного или внутригосударственного) противостояния. В силу этого для нее наибольший интерес представляют проблемы трансформации политического конфликта в вооруженный и выход из него.

С точки зрения права, военный конфликт, в каком бы виде он ни проявлялся, всегда есть нарушение определенных норм, правил (международных или внутренних), т. е. выход за рамки определенного правового поля. Поэтому основной проблемой для этой науки является выработка таких законов и правил, которые бы позволяли, с одной стороны, не допустить выход конфликта за рамки этого правового поля, а с другой, – обеспечить социально-правовые гарантии тех лиц, которые участвуют в его разрешении.

Военная наука и искусство рассматривают вооруженные конфликты как определенный вид боевых действий, различающихся по масштабам, интенсивности, возможности использования тех или иных видов вооружения и техники. В силу чего для военных специалистов важно определить вероятный характер боевых действий, формы и методы вооруженной борьбы, потенциал сил и средств, позволяющий достичь победы над противником.

Такое многообразие подходов к проблеме изучения военных конфликтов, с одной стороны, расширяет диапазон исследования этого явления, что для науки, в общем-то, важно и необходимо. Но с другой, – все это не дает возможности дать цельную, комплексную оценку вооруженных конфликтов, что в конечном итоге отражается на возможностях их урегулирования. Поэтому основной целью формирования военной конфликтологии как отдельной отрасти в рамках военно-научных знаний является объединение усилий всех ученых, занимающихся этой проблемой, создание по возможности единой научной базы для исследования причин, сущности и путей разрешения военных конфликтов.

Безусловно, достижение этой цели потребует решения большого количества организационных и научных задач, основными из которых являются определение рамок предмета исследования, формирование понятийного аппарата, выработка основных направлений научной работы и т. п. Вместе с тем, все это позволит намного расширить границы традиционных взглядов на характер происхождения и развития военных конфликтов, сформировать методологические основы их изучения и, самое главное, в значительной степени поможет решать ряд практических задач по их прогнозированию и разрешению.

Анализ тех разработок и публикаций, которые ведутся в этом направлении в отечественной науке, дает возможность уже сегодня в некоторой степени обозначить основные параметры военной конфликтологии как научной дисциплины. При этом предметом ее исследования, вероятнее всего, следует считать «вооруженный конфликт» во всех формах его проявления, а также проблемы конфликтных отношений внутри самой армии. Основными направлениями исследований в рамках этого предмета могут быть проблемы трансформации политического, этнического, межконфессионального конфликта в вооруженное противостояние и выходы из него; перерастание ограниченного вооруженного конфликта в войну (локальную, глобальную и т. д.); исследование типологии военных конфликтов и на этой основе – особенности применения вооруженных сил в каждом из этих видов; механизм правового регулирования конфликтов; проблемы конфликтных отношений внутри воинских формирований и т. д.

Таким образом, краткий анализ современного состояния военной конфликтологии позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день в военной науке обозначились лишь наиболее общие параметры ее развития. Сформированы определенные подходы, выделены основные направления исследований военного конфликта. Вместе с тем, возрастающий интерес к военной конфликтологии среди ученых и различных категорий военных специалистов позволяет надеяться на то, что уже в недалеком будущем эта научная дисциплина займет достойное место как в общей теории конфликта, так и в рамках всей военной науки.

Понятие вооруженного конфликта в зарубежной и отечественной литературе

История мирового сообщества после второй мировой войны сопровождается большим количеством вооруженных конфликтов различного социального характера, масштаба и продолжительности. С изменением их содержания возникают и утверждаются новые подходы к их определению. На сегодняшний день в науке сформировалось несколько основных концепций, позволяющих исследовать и оценивать вооруженные конфликты.

Одна из этих концепций оформилась в 80-е годы в США, а затем стала использоваться военными специалистами других западных государств. Методологической основой этих взглядов явилась общая теория конфликта, которая к тому времени уже достаточно длительное время разрабатывалась многими американскими и европейскими учеными. В соответствии с этой теорией, вооруженный конфликт является разновидностью конфликта социального (политического), в котором одна или обе стороны стремятся к достижению своих интересов с помощью военной силы. Исходя из этого положения, западные военные специалисты под вооруженным конфликтом предложили понимать любое военное столкновение, дифференцируя их в зависимости от интенсивности боевых действий.

В соответствии с подобной классификацией, все войны и военные конфликты стали подразделяться на три типа:

- конфликты высокой интенсивности – войны между государствами и военными коалициями с использованием всех видов оружия, в том числе и ядерного (всеобщая и ограниченная ядерная война), на глубину всей территории противника;

- конфликты средней интенсивности – войны между двумя странами, в которых воюющие стороны используют имеющиеся силы и средства и самую современную военную технику, но не применяют оружие массового поражения;

- конфликты низкой интенсивности – особая форма военно-политической борьбы в каком-либо одном (или нескольких) географическом районе с ограниченным применением западными державами военной силы или с их участием посредством оказания различных видов помощи без прямого использования вооруженных сил.

Выделение конфликтов низкой интенсивности (КНИ) в качестве отдельного вида военно-политического противоборства представляло особый шаг в развитии американской военной науки, который коренным образом повлиял на всю последующую эволюцию ВС США. После определенной теоретической доработки под «конфликтами низкой интенсивности» стала пониматься ограниченная политико-военная борьба, направленная на достижение определенных политических, социальных, экономических или психологических целей, начинающаяся с различных видов давления посредством терроризма и повстанческого движения, ограниченная географическим районом и применяемыми оружием, тактикой и степенью насилия.

В рамках этого понятия, с использованием полного набора критериев американские специалисты дополнительно выделили три уровня теперь уже самих КНИ:

- высокий (международный) (межгосударственные вооруженные конфликты и локальные войны);

- средний (региональный) (внутренний вооруженный конфликт в одной из стран, непосредственно затрагивающий соседние государства и оказывающий серьезное воздействие на военно-политическую обстановку в регионе);

- низкий (локальный) (внутриполитический конфликт в одной из стран, включающий элементы вооруженного противоборства и затрагивающий безопасность существующего режима).

По мере развития и совершенствования теории конфликтов низкой интенсивности, трактовка внутренних конфликтов расширялась. К ним стали относиться народные выступления, партизанские и повстанческие действия независимо от их социальной направленности. В особый подвид «специфических» конфликтов был выделен «терроризм». Под терроризмом стало пониматься преднамеренное использование насилия или угрозы его применения для достижения политических, религиозных или идеологических целей.

В отличие от западной теоретической мысли, отечественные военные ученые гораздо позже стали заниматься теорией военного конфликта. По этой причине в нашей военной науке еще не сложилась достаточно стройная теоретическая основа для их изучения. Отсутствие разработок по общей теории конфликта не давало до конца 80-х годов отечественным военным специалистам возможности вести исследования по этой проблеме. Поэтому до последнего времени понятие «вооруженный конфликт» " использовался как синоним по отношению к «малым», «ограниченным» и «локальным» войнам, которые делились по географическому признаку на: войны между двумя или несколькими государствами одного географического района; войны между двумя или несколькими государствами разных регионов мира; на войны внутри одной страны. Существовало также деление на войны с участием с обеих сторон регулярных вооруженных сил, применяющих все виды современного оружия кроме ядерного, и войны с участием и иррегулярных вооруженных формирований. При этом попытки дать определение военного конфликта сводилось к достаточно общему выражению, что он является крайне острой формой разрешения противоречий между государствами, классами, общественными движениями с применением силы.

В последние годы отечественными военными конфликтологами предпринимаются серьезные попытки отойти от старых взглядов и разработать новую концепцию трактовки военных конфликтов, позволяющую выделить их типологию и принципы использования частей в каждом виде вооруженного противостояния. Такая работа активно ведется Военной академией Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Институтом военной истории Министерства обороны РФ и рядом других научных подразделений.

На основании исследований, проведенных по этой проблеме, на сегодняшний день можно сказать, что к вооруженным конфликтам следует отнести пограничные конфликты, военные акции, вооруженные инциденты, столкновения между незаконными воинскими формированиями (внутренние столкновения), специальные операции по локализации актов насилия и поддержанию конституционного порядка, а также миротворческие операции под эгидой коллективных сил СНГ по поддержанию мира или Миротворческих сил ООН и ОБСЕ. При этом каждому из составляющих его понятий можно дать следующие определения.

Пограничный конфликт – ограниченное военное столкновение между группами вооруженных лиц (иногда с участием регулярных войск прикрытия) и формированиями пограничных войск, отдельными подразделениями и частями Вооруженных Сил вблизи госграницы.

Военная акция – ограниченные по цели, масштабу и времени односторонние или коалиционные военные действия превентивного, демонстративного или отвлекающего характера.

Вооруженный инцидент – одна из форм кратковременных военных действий. Он может быть преднамеренным или организованным специально для обострения обстановки или создания повода к развязыванию войны.

Внутреннее вооруженное столкновение – форма разрешения противоречий между незаконными воинскими формированиями одной или нескольких противоборствующих национальных, религиозных или социально-классовых группировок и групп. Как правило, целью столкновений является изменение конституционного строя или захват местными элитами политической и экономической власти, либо нарушение территориальной целостности государства.

Специальные операции – боевые (служебно-боевые) действия ограниченного контингента Вооруженных сил, Погранвойск и Внутренних войск, сил и средств органов безопасности, а также специально сформированных Миротворческих сил с целью разъединения враждующих сторон, стабилизации обстановки и создания условий для переговоров.

Таким образом, сравнительный анализ подходов, сложившихся в западной и отечественной военной литературе позволяет заметить разницу в трактовании понятия «вооруженный конфликт». Западные военные специалисты рассматривают его более широко, разделяя все конфликты по интенсивности военных действий. Наши ученые дают более узкое определение конфликта, при этом выделяя в качестве основного критерия их масштабность. Схематично такое сравнение может выглядеть следующим образом:

Отечественный подход: Западный подход:

- военные акции и конфликты – конфликты низкой интенсивности

- локальные (региональные) войны – конфликты средней интенсивности

- войны мировые – конфликты высокой интенсивности

Вместе с тем, наличие этих подходов не ограничивает всего многообразия взглядов и концепций, существующих в отношении определения военного конфликта. В основе многих из них лежат взгляды К. Клаузевица на природу войны как продолжение политики средствами вооруженного насилия. Проводя аналогию с этой известной формулой, можно сказать, что все вооруженные конфликты, независимо от масштабности, интенсивности и причин возникновения, в конечном счете являются продолжением политического конфликта военными средствами. Это положение позволяет нам глубже заглянуть в сущность этого социально-политического явления и исследовать проблему трансформации политического конфликта в военный.

Исследование процесса развития конфликта дает возможность установить многие его существенные исторические и причинно-следственные аспекты, а рассмотрение его как системы позволяет выявить функциональные стороны конфликта. Отсюда он рассматривается как единый процесс с различными, но взаимосвязанными сторонами – исторической (генетической), причинно-следственной и функциональной.

Основными причинами вооруженных конфликтов, по мнению большинства ученых, являются следующие:

- стремление отдельных государств (коалиций) к установлению диктата в регионе и приверженность к разрешению конфликтных ситуаций военными средствами из-за нежелания или неспособности политических руководителей устранять экономические и социальные противоречия мирным путем;

- провоцирование радикально настроенными политическими лидерами, партиями и движениями национально-этнических, религиозных, а также других противоречий, связанных с территориальными притязаниями;

- наличие в обществе глубинных противоречий, обусловленных расслоением его по социально-экономическим, национально-этническим, религиозным и другим признакам;

- нарушение общепринятых прав человека;

- расширение угрозы международного терроризма, распространения оружия массового поражения и средств его доставки.

Историко-теоретический анализ войн и вооруженных конфликтов, их типология показывают, что в основе возникновения любой военной конфронтации лежат как долговременные, так и ситуативные (непосредственные) причины. К числу наиболее существенных долговременных причин возникновения вооруженных конфликтов относятся следующие:

Политические причины: столкновение геополитических интересов ведущих стран; межгосударственные территориальные споры; неотработанность правовых механизмов взаимодействия властных структур в государствах со сложным национально-государственным устройством; противоречия между статусом наиболее многочисленного этноса и положением национальных меньшинств; претензии национальных элитных групп на участие во властных механизмах страны.

Социально-экономические причины: неравномерность экономического развития территорий, степени доступа к источникам природных и энергетических ресурсов, рынкам; различный уровень жизни и общий уровень развития этносов.

Исторические причины: самооценка этносом своего места и роли в мировом эволюционном процессе, которая вытекает из исторической памяти (национальные традиции и легенды, перечень «исторических врагов», отражает колониальное прошлое, наличие или отсутствие опыта собственного государственного строительства и т. д.).

Этнокультурные и социально-психологические причины: ущемление национальных чувств (гордости), отсутствие национально-культурной автономии, ограничение политических и экономических прав по расовому, национальному или конфессиональному признаку, наличие «поля напряженности» между различными религиозными общностями, недоверие и неприязнь к людям другой национальности (вероисповедания), видимые различия в уровне духовного (культурного) развития, проявление бытового национализма.

Этнодемографические причины: нарушение (воображаемое или реальное) сложившегося соотношения численного и качественного состава этносов (национальных групп); заметные отличия в темпах роста населения другой национальности; насильственная и даже естественная ассимиляция; бесконтрольная миграция;" вытеснение лиц некоренной национальности.

Такое многообразие долговременных причин, лежащих в основе возникновения вооруженных конфликтов, говорит о том, что все они представляют собой сложное и многоплановое явление. Вместе с тем, анализ происхождения вооруженных конфликтов показывает, что при вызревании каждого из них преобладающими (приоритетными) становятся, как правило, лишь некоторые из вышеперечисленных долговременных причин. В одном случае приоритетной может стать политическая, в другом – экономическая, в третьем – этническая причина.

Вместе с тем нельзя отрицать значительной роли в возникновении вооруженных конфликтов и непосредственных (ситуативных) причин. Особое влияние непосредственные причины оказывают на характер протекания военно-политических кризисов, предшествующих практически каждому вооруженному конфликту.

В целом непосредственные (ситуативные) причины возникновения вооруженных конфликтов могут быть определены как специфическое событие, действие или ситуационное изменение, которые носят провоцирующий характер и воспринимаются другими государствами как вызов их жизненно важным национальным интересам, что приводит к возникновению военно-политического кризиса с последующим его перерастанием в вооруженный конфликт.

Анализ приоритетности проявления ситуативных причин при возникновении вооруженных конфликтов показывает, что основными являются:

- Политические (вербальные) акты в межгосударственных отношениях.

- Конкретные политические действия, включающие подрывную деятельность государства против оппонента.

- Внутриполитический вербальный или практический вызов политическому режиму.

- Косвенные насильственные действия.

- Насильственные военные действия.

- Ненасильственные военные действия.

- Внешние ситуационные изменения.

По мнению западных и отечественных конфликтологов, критериями для установления того или иного типа вооруженного конфликта являются: социально-политическая природа и содержание конфликта; соотношение и расстановка внутренних политических сил; цели и стратегия сторон в конфликте; степень использования вооруженного насилия и т. п.

Исходя из этих критериев, можно выделить следующие типы вооруженных конфликтов:

- межгосударственные (между государствами и их коалициями);

- внутригосударственные (гражданские беспорядки, массовые волнения и т.п.);

- территориально-статусные (требования изменения границ, повышения статуса и т.п.);

- сепаратистские (требования полной независимости, выхода из состава государства и т. п.);

- ирредентистские (требования о присоединении этнической группы к другому государству);

- этнические (между различными этническими группами и т. п.).

Уровень классификации вооруженных конфликтов по качественному содержанию следует дополнить следующими признаками:

- по характеру участия в конфликте – прямое участие на стороне союзника и косвенное участие при помощи советнического аппарата, военных поставок, подготовки специалистов для армии и флота и т.д.

- по качеству противоборствующих сторон – между регулярными армиями, между иррегулярными воинскими формированиями, смешанные.

Уровень классификации конфликтов по количественному (оперативно-стратегическому) содержанию следует представить следующим образом:

- по расположению района конфликта – внутренний, приграничный, удаленный от страны;

- но способу развязывания – внезапное нападение, эскалация агрессии;

- по характеру ТВД – сухопутный, прибрежный, океанический, морской;