Теория престижного потребления. Теории мотивации в психологии. Литературный обзор феномена

Опять весна - и опять в сети скандал. Казалось бы, ничего не предвещало: и детка вполне курабельная, и получить лечение на родине весьма затруднительно, и финансовые отчеты - вот они, висят. Однако летает по сети банановая кожура, и идут стенка на стенку люди, некогда объединившиеся, чтобы помочь ребенку и его родителям. Почему же так происходит?

Ответ прост - демонстративное потребление.

Этот термин был введен в научный оборот экономистом Торстейном Вебленом в его книге «Теория праздного класса» и служил для описания поведения нуворишей, «новых богатых», класса, выделившегося в середине XIX века в результате второй промышленной революции. Веблен описывал высший класс, использовавший свое богатство для демонстрации их социальной власти, реальной или мнимой.

В середине XX века уже другие ученые доказали, что демонстративное потребление скорее свойственно развивающимся экономикам и характерно для групп относительно бедных людей.

Именно такими, бедными и несчастными, предстают родители больных детей перед обитателями социальных сетей, когда начинают просить материальной помощи для своего ребенка. В тоже время на их счетах за относительно короткий срок аккумулируются огромные суммы. В других, менее печальных обстоятельствах, они никогда не смогли бы их получить. И возникает странное противоречие, когда человек, которого всей группой сбора помощи уверяют в исключительности его ситуации, уникальности его ребенка, получает возможность подтвердить свой новый социальный статус «борца за жизнь» соответствующими тратами.

В одной из известных мне групп скандал начался с того, что жертвователи узнали цену детской коляски, купленной мамой в ее бытность в Израиле. 15 тысяч рублей, именно такова была ее стоимость, в провинции считается неплохой зарплатой, и у многих, искренне помогавших ребенку, личный доход ниже. Боюсь, для них были неубедительны доводы, что прогулочная коляска ребенку нужна только этой фирмы и никакой иной, а поискать бесплатный вариант по русскоязычным родителям мама «не догадалась». Потом к списку прегрешений добавились и дорогостоящие игрушки, и прилеты бабушки со старшим ребенком…

Казалось бы - мелочь, верно? Ребенок за границей, проходит дорогостоящее лечение, в сравнении со стоимостью которого - и траты и на коляску, и на игрушки, и на билеты суть жалкие копейки. Все так. Если бы не одно «но».

Если почитать обращения к жертвователям, которыми полны социальные сети, то можно легко увидеть, что людей просят не просто помочь в горе, пожертвовав сто, двести, пятьсот рублей. Их убеждают, что они могут помочь, невзирая на незначительность собственных финансовых ресурсов. В группах помощи полно рассуждений на тему, как именно бедные помогают друг другу, ведь с миру по нитке - голому рубашка. Как это хорошо, достойно - лишить себя (и хорошо, если только себя!) чего-нибудь, чтоб облагодетельствовать ближнего.

Считается, что популярный сетевой призыв «Откажитесь от чашки кофе на работе и поездки на маршрутке! Ведь эти деньги спасут жизнь!» должен объяснять потенциальному жертвователю, что даже самая малая лепта, внесенная в общее дело, важна и значима. Однако по итогам подобных то ли просьб, то ли требований, социальные сети полнятся рассказами молодых мам, как они сэкономили на стрижке и губной помаде, продали «лишние» игрушки своего ребенка, не взирая на его сопротивление, не пошли в кино, не купили тортик для встречи с подругами.

И получается, что адресат подобного обращения сам балансирует на тонкой грани: шаг в сторону, и помощь потребуется уже ему, настолько нестабильно его финансовое положение. Он реально отказывается от чего-то в ущерб качеству своей жизни ради спасения чужой. И вдруг он узнает, что адресат его помощи ни от чего отказываться ради своего ребенка не намерен, добрые же люди помогут, не пройдут мимо беды! Малышу, больному, здоровому ли, все равно, ездит он в коляске за 100 долларов или за 400, это покупка нужна маме, а отнюдь не ребенку.

Безусловно, в переводах, сделанных за счет отказа себе или своему ребенку в необходимом, есть элемент самолюбования. Особенно он заметен, если человек с готовностью отписывается в сети, рассказывая о своем духовном подвиге единомышленникам и получая от них социальные поглаживания. Но дает ли это право получившим его помощь, пусть незначительную, писать ему в разгар скандала: «Да подавись ты своими ста рублями, нищеброд! Давай номер счета, мы тебе все вернем!»? Как резонно замечают возмущенные жертвователи, когда они были нужны, их убеждали, что даже десять рублей спасут, и называли не иначе как «семьей». Как нужда прошла - самозваные родственнички тут же об этом забыли и преисполнились снобизмом к представителям «низших классов».

И ладно бы возмущенных спасителей просто бы посылали - мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Их же пытаются усовестить! Объяснить, что неудобные вопросы о нецелевых тратах, о судьбе денег и вовсе поднимать не стоит, а кто это делает - аморальный жадный тип. Ведь «благотворительность делает людей добрыми, если бы я не познала ее, то я бы не стала ценить жизнь как ценю ее сейчас,100 рублей от меня не убудит, на благое они дело ушли или к мошенникам, я чиста сама перед собой...Что я помогла и жизнь становится лучше...А что там дальше с деньгами какая разница, не вам это судить, вы же на это не потратили не копейки » (орфография авторская).

Фразу «ребенок достоин самого лучшего!» используют как родители, так и их добровольные помощники. Можно понять и тех, и других. Всеобщее обожание, принятое в группах помощи, снижает критичность к своему поведению у родителей, и они начинают покупать вещи, которые бы в жизни не купили, если б им пришлось тратить самостоятельно заработанные деньги, демонстративно, на показ. Истинные же мотивы добровольных помощников были описаны еще Марком Твеном в «Приключениях Гекельберри Финна», в эпизоде с театром, когда первые облапошенные помогали обмануть следующих. В повести все закончилось вываливанием организаторов действа в смоле и перьях, в сети же все остаются при своих: родители при купленных предметах роскоши, добровольные помощники с уверенностью, что помогли, спасли и защитили от клеветнических наветов, обманутые в лучших чувствах жертвователи с горьким пониманием, что верить нельзя никому. Исходя из логики сбора, получается, что дети сердобольных благотворительниц самого лучшего не достойны. Они, играя дешевыми игрушками с ближайшего рынка и катаясь в коляске, отданной маминой подругой, обойдутся осознанием, что их мама оплатила чужие развлечения, хотя хотела спасти жизнь.

Так что первый совет, который можно дать людям, ищущим помощи в социальных сетях, звучит так: не перекладывайте бытовые траты вашей семьи на жертвователей, как бы вас ни подзуживали добрые люди, проникшиеся вашей бедой. Постарайтесь справиться самостоятельно. И тем более забудьте фразу «я-мой ребенок достойны самого лучшего!». На самое лучшее люди зарабатывают сами, а не выпрашивают у ближних и дальних.

Если вы хотите поехать в Германию на год всей большой семьей, как родители из Екатеринбурга, и считаете, что 70 тысяч евро - минимальная сумма ваших бытовых трат на год, вот и зарабатывайте эти деньги себе сами. Не можете, потому что ухаживаете за больным ребенком? Умерьте аппетиты. Никто не виноват в болезни вашего ребенка и вашем горе. Никто не обязан компенсировать вам страдания деньгами и обеспечивать вас и вашего ребенка вещами, которые вы бы не смогли себе позволить, будь он здоров.

Второй совет: не просите у людей последнее . Нельзя знать, кто сидит по ту сторону экрана: представитель среднего класса, для которого ставшее притчей во языцех напоминание о чашке кофе станет толчком, чтоб пожертвовать незначительную для него сумму, или деревенская мама-одиночка, впервые вышедшая в интернет и зарабатывавшая даже до декрета 2000 рублей тяжелым трудом на ферме. Для нее призыв может стать реальным поводом урезать себя и своего ребенка в необходимом.

Впрочем, эти советы совершенно бесполезны. Человек либо различает свое и чужое, либо нет. Либо он считает себя вправе жить за чужой счет - либо нет. Порядочности научить нельзя.

Поэтому закончу я эту статью советом жертвователям .

Заповедь «Не сотвори себе кумира» в полной мере относится и к сетевым сборам. Болезнь ребенка - не признак святости, как не признак грехов, павших на младенца. Это просто беда, которая пришла в чей-то дом. Она высветит, словно прожектором, все хорошее и все плохое, что есть в этом доме.

Как бы вас ни тронула чужая судьба, не спешите возводить родителей на пьедестал и восхищаться мужеством, с которым они переносят невзгоды и испытания. Все равно через экран компьютера вы увидите только то, что вам захотят показать. Не спешите вовлекать в сбор на чужие личные счета своих друзей, знакомых и соседей. Вам может стать очень неудобно и стыдно, когда вы узнаете, что в то время, когда ваша старенькая бабушка от всего сердца посылала значительную для нее сумму, 500 рублей, папа больного ребенка вволю погулял в стрип-клубе, с девочками и канканом.

Ведь если вы просите деньги, то невольно становитесь гарантом честности тех, для кого просите, и уже вы отвечаете за то, чтоб они пошли по назначению. Не искушайте собирающих помощь фразами "мне не нужны отчеты" .

Означает ли написанное выше, что все родители, ищущие помощи в социальных сетях, склонны сорить деньгами направо и налево?

Разумеется, нет. Однако в последние месяцы число скандалов, связанных как с демонстративным потреблением, так и с прямым воровством, столь велико, что становится практически невозможно отличить честных людей от жуликов. Тень падает на всех.

УДК 101.1:316

М.А. Зубанов ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТИЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: СУБЪЕКТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

В статье анализируются типы и виды престижного потребления исходя из возможности их деления по субъектым и предметным основаниям. Проводится анализ форм престижного потребления на основе модели классификации потребностей А. Маслоу, классификации по мотивам, а также классификации спроса по мотивам X. Лейбенстайна. По степени самостоятельности субъекта престижное потребление разделено на два основных типа: прямое и подставное. При рассмотрении классификации по принадлежности выделяются элитарное и подражательное потребление. Отмечается, что аспект субъектного деления престижного потребления может быть связан либо с его индивидуальной реализацией, либо с потреблением в составе группы.

Ключевые слова: престиж, потребление, классификация, потребность, мотивация, спрос по мотивам, статус, эффект потребления, референтная группа.

В структуре современного образа жизни все более распространенной становится такая, ранее нетипичная форма личного потребления как престижное потребление. Т. Веблен в своем произведении «Теория праздного класса» дает ставшее уже классическим следующее определение демонстративного (престижного) потребления. Престижное потребление - это «использование потребления для доказательства обладания богатством», потребление «как средство поддержания репутации» Существует достаточно большой выбор классификационных подходов, применимых для типологии различных форм потребительской активности, в том числе, позволяющих разграничивать отдельные виды престижного потребления. Вместе с тем следует отметить, что количество оснований для подобного деления может быть ограничено числом компонентов выбранной исходной модели, выступающей в качестве субстанциальной основы формопроявлений потребительской активности.

Исходя из деятельностного понимания структуры процесса потребления, в качестве таких компонентов, а, следовательно, и оснований для деления выступают: предметы потребления, субъекты потребления, включающие в свою структуру целевые и операциональные условия потребительской активности, а также функции и результаты процесса потребления. При этом постоянным структурным статусом обладают лишь два первых компонента, без которых невозможен сам процесс потребления, в то время как оценки функциональности, либо дисфункциональности в качестве переменных величин могут присутствовать и на уровне субъекта и на уровне предмета потребления. Что же касается способов потребления, которые также могут быть включены в структуру потребления, то их зависимость от мотивации субъекта, как и сама имманентная принадлежность субъекту вполне очевидны. С учетом высказанных предварительных замечания рассмотрим все три структурных компонента, дифференцирующих процесс престижного потребления, начиная с его предметной составляющей.

Классификации по предмету потребления. Если следовать логике восхождения от абстрактного к конкретному, то предельное широкое дихотомическое деление предметов престижного потребления может быть связано с их принадлежностью к двум основным классам продуктов человеческой деятельности: классу вещей и классу идей. В более конкретном, общесоциологическом плане - это будет деление на материальный и нематериальный типы потребления. Еще более конкретным является экономический уровень деления материального и нематериального потребления. С этой точки зрения материальное престижное потребление - это приобретение и использование товаров и вещей. В свою очередь, нематериальное престижное потребление, исходя из сферных особенностей различных форм непроиз-

водственного потребления, можно разделить на три вида: сферу услуг (например, посещение элитных салонов красоты, ресторанов, фитнес-клубов, отдых за границей); духовную сферу (например, буддизм как объект престижного потребления, поскольку буддизм является популярным увлечением среди актеров Голливуда); интеллектуальную сферу (например, состязательный характер между работниками вузов по приобретению и прочтению последних работ современных ученых) .

Признавая классификационную продуктивность предметных критериев форм потребительской активности, особенно эффективную при проведения социально-экономического анализа, в то же время следует указать на более обширные эвристические возможности, которые предоставляет использование в качестве основания деления такого видоизменяемого компонента как субъект потребления. В качестве последнего могут выступать как отдельные индивиды, так и целые социальные общности разной величины и степени организованности. Кроме того, как уже было отмечено ранее, в структуру субъекта потребления входят такие, недоступные «чисто» экономическому анализу факторы, как мотивы и цели потребления, определяющие выбор способов и средств потребительской активности, а также их направленность и результативность. Рассмотрим указанную разновидность потребительской дифференциации более подробно.

Классификации по субъекту потребления. В силу универсальности применения понятия субъект потребления, среди классификаций данного типа можно выделить различные аспекты. Исходя из приоритетности субъектной мотивации процесса потребления, включающей в свою структуру такие внутренние поведенческие детерминанты как потребности, интересы, цели, ценности и ценностные ориентации и др., обратимся, в первую очередь, к классификациям по потребностям.

При всем разнообразии интерпретаций понятия «потребности», их сущностная характеристика - объективная нужда в чем-либо, позволяет считать потребности базовой характеристикой любых форм человеческого поведения, в то время как остальные факторы внутренней детерминации могут быть поняты как те или иные формы субъективной трансформации потребностей. Не меньшую сложность, чем трактовка понятия потребности, представляет проблема выбора универсальной классификационной модели потребностей. Среди существующих многочисленных классификаций потребностей, исходя из специфики настоящего исследования, на наш взгляд, более всего подходит классификационная модель А. Маслоу, одновременно учитывающая динамику объективного закона возвышения потребностей и финитную направленность человеческой активности на самореализацию . Исходя из вышесказанных обоснований попытаемся применить классификационную матрицу А. Мас-лоу для выделения видов престижного потребления, имея ввиду, что обозначенные им потребности, преломляясь в индивидуальном или групповом сознании, могут образовывать всевозможные мотивационные вариации. Итак, престижное потребление с учетом «пирамиды потребностей» А. Маслоу можно разделить на потребление, удовлетворяющее следующие виды потребностей.

Физиологические потребности (пища, вода, жилье, отдых, здоровье, секс и т.д.). Удовлетворение этой группы потребностей вытекает их самого предмета потребления, так как он выполняет свою первичную функцию, а момент престижности возникает лишь на уровне перехода от простого, чаще всего, просто количественного повышения уровня жизни к качественному изменению образа и стиля жизни.

Потребность (потребности) в безопасности, уверенности в будущем. Удовлетворение данной потребности (потребностей) в личном потреблении заключается в переносе акцентов на проблему сохранения здоровья и жизни самого потребителя и его близких. Например, приобретение высококачественных товаров, пищи, приготовленной из экологически чистых продуктов, выращенных без использования вредных удобрений, автомобилей, оснащенных подушками безопасности, кондиционером, прочими опциями, прошедших все необходимые испытания и т.п. Таким образом, на этом уровне возвышения потребностей, чем

больше гарантий безопасности предоставляет товар или услуга, тем более престижными выглядят они в глазах потребителей.

Потребность принадлежать какой-то общности (семье, компании друзей, единомышленникам и т. п.). Группа, так или иначе, диктует вкус в приобретении товаров. Для выражения принадлежности к этой группе, человек должен приобретать товары, типичные для данной группы. Так, например, бизнесмен сам или его родственники (как вариант подставного престижного потребления), если это принято в их кругах, должен регулярно на выходные выезжать заграницу на отдых или за покупками.

Потребность в уважении, признании. Все люди в современном обществе имеют потребность в стабильной, обоснованной и достаточно высокой самооценке. Она всегда опирается на признание и уважение со стороны окружающих. Человек комфортно себя чувствует только в том социальном окружении, которое поддерживает в нем чувство собственного достоинства и высокую самооценку. Удовлетворение потребности в самоуважении вызывает чувство уверенности в себе, ощущение своей полезности, ценности, силы, признание своих способностей и полезных результатов деятельности, ощущение своей адекватности жизненной ситуации. Приобретая дорогостоящие, элитные товары, потребитель стремиться показать свое превосходство, свою успешность, для вызова чувства уважения к себе у окружающих и признания своих заслуг и достижений.

Потребность в самореализации. Потребность в самореализации - это проявление потребности роста и развития. Самореализующийся человек берет на себя всю ответственность за достижение собственных целей, сам управляет всеми обстоятельствами, как бы подчиняя и заставляя их работать на свой успех. Престижность в самореализации связана с достижением индивидом высокостатусного положения в сфере потребления как условии самовос-производства.

Развивая далее субъективный аспект структуры потребления, обратимся теперь к возможностям классификации по мотивам. На основе мотивационного подхода все основные мотивы престижного потребления могут быть разделены на 4 группы: мотивация соответствия, мотивация праздности, мотивация «заботы о самом себе», статусный тип мотивации .

Под мотивацией соответствия подразумевается стремление соответствовать тем требовательным ожиданиям, которые принимаются субъектом в качестве элементов «Я-кон-цепции». В условиях доминирования мотива соответствия, выражающегося в стремлении к потреблению дорогих, эксклюзивных товаров, позволяющих субъекту идентифицировать себя с представителями высоких статусных групп, указанный мотив становится главной целью потребительского поведения индивида и главной отличительной особенностью его образа и стиля жизни . В свою очередь, мотивация соответствия может как вместе, так и по отдельности включать в себя еще два производных мотива: мотив принадлежности к группе более высокого статуса и мотив отделения от группы с низким статусом.

Мотивация праздности. Считается, что данную терминологию ввел в научный оборот Т. Веблен в своей работе «Теория праздного класса». Однако, по мнению большинства исследователей данной проблемы, осуждение праздности имеет более глубокие корни и давнюю традицию. Например, оно содержится в социальной доктрине ортодоксального и реформаторского христианства . Кальвинизм в соответствии с догматикой предопределения прямо зачисляет праздных людей в разряд «отверженных» и «лишенных милости спасения». Похожую аргументацию с целью критики идеала праздности выдвигали представители различных социально-утопических учений. Так, например, Дж. Уинстенли, критикуя праздность, отмечал, что «все богатые люди живут в довольстве, питаясь и одеваясь трудами других людей, а не своими собственными» . В то же время следует отметить, что мотивация праздности совсем не означает безделья и пустоты бытия. Это состояние свободы от материальных забот, но лишь с целью иметь возможность заняться самим собой.

Мотивация «заботы о самом себе». Этот тип мотивации возникает путем комбинации различных мотивов, связанных с самосохранением, вниманием к материальному благосостоянию, бытовому комфорту, сохранению здоровья, развивающим видам досуга, самореализации . По мнению М. Фуко, «налицо парадокс: предписание проявлять заботу о самом себе для нас означает скорее эгоизм или уход в себя; напротив, оно в течение многих веков являлось основополагающим принципом таких неукоснительно соблюдавшихся образцов морали, как эпикурейская, киническая и т.п.» .

Статусный тип мотивации. Демонстрация финансовой силы, завоевание и поддержание высокого социального статуса, по Веблену, - основной, хотя и не единственный мотив престижного потребления. Единственным реальным средством внушить этим не проявляющим сочувствия наблюдателям вашей повседневной жизни представление о вашей денежной состоятельности является неустанная демонстрация платежеспособности . Веблен считает, что денежный уровень жизни также обусловлен привычкой к денежному соперничеству и «среди мотивов, которыми руководствуются люди при накоплении богатства, первенство и по размаху, и по силе остается за этим мотивом денежного соперничества» .

X. Лейбенстайн при анализе теории покупательского спроса приводит свою классификацию спроса по мотивам. Хотя речь здесь идет о потреблении в целом, однако подход, предлагаемый Лейбенстайном, можно, на наш взгляд, перенести и на престижное потребление. Поэтому рассмотрим более подробно указанную методологическую ориентацию. Во-первых, Лейбенстайн выделяет два вида спроса: функциональный и нефункциональный. Применительно к престижному потреблению такой подход дает два вида потребления:

1) функциональное престижное потребление - потребление дорогостоящих товаров, которое обусловлено качествами, присущими самому товару (качества, материалы, красота, стиль и т. д.);

2) нефункциональное престижное потребление - потребление товаров, которое обусловлено не их собственными качествами, а какими-то другими факторами (например, для демонстрации своего богатства, социального статуса и проч.).

Анализируя факторы, которые приводят к нефункциональному потреблению, Х. Лейбенстайн делит их на три группы: внешние воздействия на полезность, спекулятивные и нерациональные факторы.

Внешние воздействия на полезность, по словам Лейбенстайна, порождают три эффекта: эффект присоединения к большинству, эффект сноба, эффект Веблена. Рассмотрим эффекты внешних воздействий на полезность применительно к престижному потреблению.

Эффект присоединения к большинству проявляется в приобретении и использовании тех товаров и услуг, которые приняты и считаются приемлемыми в данной социальной группе (примеры автомобилей: Мерседес - банкиры, Ауди-адвокаты и т.д., отдых: отпуск на престижных курортах - для более молодых и продвинутых представителей среднего класса и отдых в респектабельных отелях - для более солидных и зрелых отдыхающих). По словам Х. Лейбенстайна, эффект присоединения к большинству «выражает стремление людей приобрести товар, чтобы не отстать от жизни, чтобы соответствовать тому кругу людей, в котором они хотели бы вращаться, чтобы быть модным и элегантным или для того, чтобы не быть «белой вороной» .

Эффект сноба (snob effect) проявляется в стремлении людей к исключительности, стремлении индивидуально отличаться друг от друга, выделять себя из «толпы». Помимо собственно социальной составляющей, эффект сноба имеет еще и экономическую сторону, которая проявляется в том, что данный эффект действует как отрицательный сетевой внешний фактор. Негативный характер эффекта сноба для логистических схем сетевых продаж обусловлен его зависимостью от индивидуального спроса на товар, или его наличием у других конкретных людей .

Под эффектом Веблена подразумевается явление показательного потребления, основанного на приобретении дорогостоящих товаров. Л.И. Ростовцева при анализе демонстративного потребления выделяет несколько критериев классификации эффекта Веблена. При этом Ростовцева подчеркивает, что демонстративное потребление не тождественно престижному потреблению. Престижное потребление - это лишь разновидность демонстративного потребления, так как, по словам автора, «в зависимости от мотивации демонстративное потребление можно классифицировать на показное, статусное, престижное, гедонистическое и эстетическое» . Вместе с тем, на наш взгляд, те же критерии классификации демонстративного потребления, которые выбрала Л.И. Ростовцева, можно использовать при классификации престижного потребления.

Переходя от критериев, основанных на внутренней детерминации потребительского поведения к показателям его внешних проявлений, рассмотрим в этой связи новые предоставляемые типологические и классификационные возможности. В частности, по критерию степени самостоятельности субъекта престижное потребление можно разделить на два основных типа: прямое и подставное.

Прямое престижное потребление подразумевает приобретение товаров и демонстрацию своего достатка самим собственником. Подставное престижное потребление - демонстрация достатка через мужа, жену, любовника, любовницу, детей, друзей, слуг и т.д.

Следующая разновидность «внешнего» аспекта субъективного деления престижного потребления может быть связана либо с его индивидуальной реализацией, либо с потреблением в составе группы.

Индивидуальное престижное потребление - потребление самим индивидом товаров и услуг, для демонстрации своего благосостояния, реального или мнимого статуса.

Групповое престижное потребление - потребление престижных товаров и услуг группой лиц, объединенных единой целью, идеей и.т.п. В свою очередь, в групповом престижном потреблении можно выделить: семейное потребление, потребление в референтной группе, коллективное потребление, классово-стратификационное потребление.

В отличие от индивидуального потребления, престижное потребление в семейном потреблении проявляется не между индивидами внутри семейной группы, а исключительно в соперничестве с другими семьями. Демонстрация семейного благосостояния в данном случае может заключаться в семейном отдыхе за границей, приобретении семьей дорогой машины, наличии у семьи загородного дома, престижной квартиры, дачи и т.п. Если использовать подход X. Лейбенстайна к семейному престижному потреблению, то под эффектом присоединения к большинству подразумевается та величина, на которую возрастет спрос на товар потому, что другие тоже покупают этот же товар . Человек стремится приобрести тот товар, который в данный момент приобретает большинство других покупателей, чтобы чувствовать себя наравне с ними, выдерживать общий стиль. Все сказанное в равной мере относится не только к отдельным членам семейной группы, но и к семьям в целом. Более точно эффект присоединения к большинству можно сформулировать как случай, когда отдельная семья предъявляет больший (меньший) спрос на товар из-за того, что некоторые или все остальные семьи на рынке также предъявляют больший (меньший) спрос на этот товар.

Эффект сноба представляет собой обратный, по отношению к предыдущему, эффект. Выбор отдельной семьи зависит от выбора остальных семей. Только зависимость эта обратная. Чем больше масштабы потребления какого либо товара, тем меньше на него спрос у потребителя сноба. Иными словами, спрос отдельной семьи отрицательно соотносится с общим объемом спроса.

Эффект Веблена заключается в том, что вещь используется не по своему прямому назначению, а с целью произвести впечатление на окружающих. Покупатель ориентируется на приобретение таких товаров, которые свидетельствовали бы о его высоком статусе. Для семьи (в большей степени это относится к богатым семьям) полезность единицы товара, ис-

пользуемого для престижного потребления, зависит не только и не столько от качественных характеристик, сколько от цены, уплачиваемой за него.

Референтная группа - это социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций . Любое потребление в такой группе уже создает предмет престижного потребления для подражателей, но для соответствия этой группе и поддержания статуса самой группы товары, приобретаемые членами группы, должны соответствовать целям группы. По словам В.И. Ильина, индивид дорожит членством в данной группе, стремится закрепиться в ней, стремится быть похожим на большинство ее членов и рассматривает нормы и ценности ее субкультуры как наиболее авторитетные . Например, такой элемент одежды как костюм, безусловно, вещь статусная, его стоимость и фирма-изготовитель имеют в этом качестве первостепенное значение. Как замечает И. Коро-стылева, процветающий бизнесмен в одежде турецкого или российского пошива будет выглядеть нелепо, также как менеджер среднего звена в очень дорогом костюме .

В связи со сказанным, можно заметить, что ситуация в России полностью отличается от ситуации в остальной части мира. Одежда и аксессуары в России настолько важны, что даже люди, которые не принадлежат к среднему классу, могут потратить свою ежемесячную зарплату на одну сумку . При этом чувство неудовлетворенности потребности соответствия может вызывать психологический дискомфорт .

Коллективное престижное потребление чаще всего проявляется в совместном отдыхе. Например, компании, проводя так называемые «корпоративы» для сотрудников в элитных клубах и ресторанах, конкурируют между собой за более престижное место, стремятся пригласить более известных отечественных и зарубежных артистов. Кроме того, элементы коллективного престижного потребления могут проявляться и в самом трудовом процессе. Например, расположение офиса - это тоже своеобразная форма престижного потребления, так как от престижности места зависит статус клиентов. Ведь богатые клиенты, как правило, выбирают фирмы, находящиеся в элитных бизнес-центрах.

Образ жизни и потребление классов, занятых престижным потреблением, изучали многие социологи, социальные философы и экономисты. Т. Веблен ввел в оборот даже термин «праздный класс», следующим образом определив его роль и назначение. «То, что обычай, действия и взгляды зажиточного праздного класса приобретают характер предписывающего канона поведения для остальной части общества, придает консервативному влиянию этого класса еще большую значимость и размах. Следовать им - обязанность, ложащаяся на плечи всех почтенных людей» . В то же время, по мнению Веблена, хотя правила, образ жизни и стандарты соответствия праздного класса формируются в обществе, человек сам подчиняет себя им .

Еще одна группа классификаций непроизводственного потребления, относящихся к характеристикам субъекта деятельности, классификация по принадлежности, построена на соотнесенности вида потребления с принадлежностью к определенному социальному классу или социальной страте. В их числе: элитарное потребление и подражательное потребление.

Элитарное потребление свойственно высшему классу и направлено на приобретение товаров и услуг, высокая стоимость которых очевидна (дорогие автомобили, особняки, яхты, ювелирные украшения и т.д.) Так, при приобретении дорогого автомобиля покупателю особо не нужно средство передвижения, для него это игрушка или возможность сказать что-то в духе «я свободен от обстоятельств, я могу себе это позволить» или «если я покупаю в кризис дорогой автомобиль, значит, у меня все хорошо» .

Подражательное потребление свойственно слоям со средним достатком и проявляется в приобретении нескольких дорогостоящих вещей, которые может позволить себе любой, но за счет экономии или кредита. В этой связи Н. Е. Покровский приводит следующий пример. Крестьянин за лето кабального труда на нелегальной рубке леса зарабатывает 30 тыс. руб. - это огромные для него деньги. На них он покупает плазменные панели, спут-

никовые тарелки. Чуть богаче село - эти тарелки видны уже через дом. Может, больше пользы было бы купить стиральную машину, но приобретает крестьянин панель. Фактически - статус .

Таким образом, рассмотренные подходы к классификации престижного потребления подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что престижное потребление, несмотря на свою эмпирическую сложность и многоплановость, в типологическом плане может быть описано при помощи деятельностного, субъектно-предметного подхода. Выделенные субъектнопредметные критерии классификации престижного потребления позволяют получить ограниченный и конструктивный набор типологических оснований, которые могут быть применены для характеристики разнообразных, постоянно изменяющихся форм и видов престижного потребления.

Библиографический список

1. Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст] / Т.Веблен - М.: Прогресс, 1984. С.108.

2. Логунов, А.В. Престижное потребление в системе символического обмена и конструирования социальной идентичности в трансформирующемся обществе [Текст] / А.В. Логунов Дис. ... канд. социол. наук, Владивосток, 2003. - 191 с.

3. Столяренко, Л.Д. Основы психологии. Практикум [Текст] / Л.Д.Столяренко - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. - 576с.

4. Дж., Уинстенли Закон свободы [Текст] // Утопический социализм: Хрестоматия / Общ. ред. А.И. Володина. - М.: Политиздат, 1982. - 512 с.

5. Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-логос. М.: Прогресс, 1991. Вып. 1. С. 284-315.

6. Лейбенстайн, Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательного спроса. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://book2001. na-rod.ru/Leibenstein.pdf (Дата обращения 25.01.2013).

7. Ростовцева, Л.И. «Homo glamouricus», или «Человек гламурный» в России [Текст] // Л.И. Ростовцева - Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2009. №6. - 304 с.

8. Резник, С.Д. Менеджмент в домашнем хозяйстве: Учеб. пособие [Текст] / С.Д. Резник, В.А. Бобров, Н.Ю. Егорова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 3-є изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 461 с.

9. Референтная группа [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения 25.01.2013).

10. Ильин, В.И. Социология потребления [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. consumers.narod.ru/lections/refgroups.html (Дата обращения 25.01.2013).

11. Коростылёва, И. Господин костюм. [Текст] // Финанс, № 48-49 (89-90) 20-31 декабря 2004 года.

12. Young, R. Luxury no longer means loud in Russia. [Текст] // R. Young - The New York Times, 22 ноября 2007 года.

13. Коростикова, Т.Н. Богатого делают часы [Текст]// Т.Н. Коростикова - Аргументы и факты, 1998. №20. С.6

14. Парфентьева, И. Покупка дорогого автомобиля - это возможность вывести себя из депрессии. [Текст] // Коммерсантъ, № 54 (4354), 30 марта 2010 года.

15. Ждакаев, И. Конец глобального потребления [Текст] // Деньги, № 50 (705), 22 декабря 2008 года.

Отрывок из книги Торстена Веблена «Теория праздного класса» (1899).

…Действенно служат своему назначению другие способы доказательства денежного положения, и они в моде всегда и во всем, однако у расходов на одежду есть то преимущество над большинством других способов, что наше одеяние всегда служит свидетельством нашего денежного положения, указывая на него при первом же взгляде всякого постороннего наблюдателя. Также верно, что в одежде более явно присутствует и, может быть, практикуется всеми в большей мере, чем в любой другой сфере потребления, общепризнанное желание расходовать напоказ. Все без труда согласятся с той банальностью, что люди всех классов, подвергая себя расходам на одежду, большей частью делают это не для того, чтобы защитить свою персону от холода, а ради респектабельного внешнего вида. И вероятно, ни в каком другом вопросе не возникает такого острого чувства убогости, которое ощущается, если мы не дотягиваем до уровня, установленного общественным обычаем в одежде…

…Однако функции одежды как свидетельства платежеспособности не заканчиваются на том, что одежда просто обнаруживает потребление материальных ценностей сверх того, что необходимо для физического благополучия. Она является хорошим prima facie свидетельством денежного преуспевания, а следовательно, достоинства в глазах общества. Но у одежды есть возможности более широкие и изысканные, нежели такое грубое, очевидное свидетельство одного только расточительного потребления. Если в дополнение к тому, что владелец одежды может позволить себе потреблять вольно и неэкономно, можно, не повторяя усилий, показать заодно, что владелец (или владелица) одежды стоит выше необходимости зарабатывать на жизнь, свидетельство достоинства повышается в весьма значительной степени. Следовательно, наша одежда, чтобы отвечать своему назначению действенным образом, должна не только быть дорогой - нужно, чтобы всякому наблюдателю становилось ясно, что ее владелец не занят ни в каком виде производительного труда…

…В способе демонстрации воздержания носящего одежду человека от занятия производительным трудом женская одежда идет еще дальше, чем мужская. Не нужно никаких аргументов для подкрепления вывода о том, что женские шляпки стилем поизысканнее способствуют тому, чтобы сделать труд невозможным, еще более, чем это делает мужской цилиндр. К свидетельству вынужденной праздности, представляемому блеском, женская обувь прибавляет так называемый французский каблук, потому что высокий каблук явно делает крайне трудной любую, даже самую простую и самую необходимую физическую работу …

…Пока, стало быть, в качестве важнейшего, господствующего в одежде правила мы имеем общий принцип демонстративного расточительства. Дополнительно к этому принципу как его непосредственное следствие мы получаем в качестве второго правила принцип демонстративной праздности. В моделировании одежды это правило приобретает форму всевозможных изобретений, призванных показать, что носящий не занимается и, насколько это может обнаруживать одежда, не способен заниматься производительным трудом. Помимо этих двух принципов, существует третий, едва ли обладающий меньшей обязательной силой и который придет на ум всякому, кто как-нибудь задумается над этим предметом. Одежда должна быть не только дорогой и неудобной, она должна в то же время быть современной…

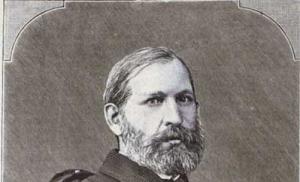

На фото Торстен Веблен.

В городе, где есть супермаркет и интернет, покупают одноразовую мебель в «Икее», а одежду и авиабилеты только на распродажах. Золото и блестки теперь идут в неизменном комплекте с иронией, а «дорого-богато», «лакшери» («лухари», «тяжелый люкс») превратились в хештеги-маркеры плохого вкуса.

Кричащая роскошь нулевых, кажется, окончательно канула в небытие. Зато появилась другая крайность.

Можно назвать это пародией на бедность: неприметный нормкор, пиво по акции, хвастовство вещами, найденными на распродаже, и рассказы о том, как вписался пожить в чужом городе на халяву. Все чаще такое можно услышать от людей небедных, занятых на креативных работах и живущих в столице в собственной квартире. Но зачем прикидываться, что живешь впроголодь, когда деньги у тебя все-таки есть?

Если верить статистике, то мы действительно стали беднее. Например, опубликованное в прошлом году The Guardian исследование данных Люксембургского центра по изучению доходов, где проанализирована информация за последние 30 лет, показало, что заработки молодых людей сегодня ниже, чем когда-либо с начала промышленной революции. Аналитика Young Invincibles , основанная на данных Федеральной резервной системы, утверждает, что 25-34-летние американцы зарабатывают на 20 % меньше, чем их родители в том же возрасте. Сегодня большинство молодых людей в США живут с родителями, причина чего - в громадных кредитах за обучение и неподъемных ценах на недвижимость.

Прибавьте к этому агрессивную атаку маркетологов, изобретающих все более изощренные ходы, лишь бы продать вам очередную модную вещь. Ради интереса вбейте в гугл слово «миллениалы»: большинство статей будут о том, «как заставить работать миллениалов» и «как продать миллениалам что-либо».

Когда тебя рассматривают исключительно как рыночную единицу, а потенциал оценивают только в маркетинговых категориях, хочется сделать все, чтобы уйти от подобной системы оценок.

Однако причина, по которой люди вокруг - независимо от финансового положения - ударились в дауншифтинг и стали говорить об ответственном потреблении, не только в экономике. Причина в этике и в конечном счете в ценностях.

Теперь твой внешний вид должен говорить о том, какие ценности ты поддерживаешь, а не о том, сколько ты зарабатываешь. В мире, где на первый план выходит борьба с несправедливостью во всех ее проявлениях, кичиться покупкой iPhone X и перелетами бизнес-классом значит добровольно сделать себя мишенью народного гнева. Если раньше демонстративная роскошь вызывала зависть и раздражение, то теперь гнев, грозящий непредвиденными последствиями. Поэтому Марк Цукерберг ходит в одной и той же толстовке, а Иванка Трамп рассказывает прессе истории о панк-юности.

Меняется и само представление о роскоши.

Роскошь теперь не в домах, яхтах и бриллиантах (хотя и в них тоже), а в хорошем образовании, возможности не вставать каждое утро по будильнику и в количестве часов, проведенных .

В 1899 году экономист Торстейн Веблен в своей знаменитой работе «Теория праздного класса» вводит понятие «демонстративное потребление» для вещей, призванных сигнализировать окружающим о высоком социальном статусе их владельца. Рассуждая о том, что сегодня стало показателем социального статуса, Элизабет Керрид-Хокетт, профессор государственной политики в Университете Южной Калифорнии вводит новое понятие - «незаметное потребление ».

Многие вещи, считавшиеся роскошью во времена Веблена, сегодня стали достоянием среднего класса. Поэтому богатые стали использовать гораздо более тихие обозначения своего высокого положения. Да, олигархи по-прежнему демонстрируют свое богатство через привычные атрибуты вроде эксклюзивных бентли и закрытых особняков. Но изменения в расходах на роскошь обусловлены состоятельной, образованной элитой или теми, кого Керрид-Хокетт называет «устремленным классом» . По сути, речь идет о нео-яппи, определяющих себя через пренебрежительное отношение к потреблению и сосредоточенных на накоплении культурного капитала и впечатлений, а не денег.

Возможно, ключевым в истории с незаметным потреблением будет то, как оно воспроизводит привилегии новым, доселе невиданным способом. Самый простой пример - из года в год растущая цена высшего образования в Америке. Керрид-Хокетт пишет:

«Данные опроса потребительских расходов США показывают, что с 2007 года тот самый пресловутый 1 % населения США (люди с доходом свыше 300 000 долларов в год) стали тратить значительно меньше на роскошь. Фактически расходы на образование самых богатых людей Америки увеличились в 3,5 раза с 1996 года, а расходы на образование людей со средним уровнем дохода остаются на том же уровне. Потому что в отличие от материальных благ в последние десятилетия образование становится все дороже. В 2003–2013 годах стоимость обучения в колледже увеличилась на 80 %, а стоимость женской одежды увеличилась всего на 6 %».

Словом, у вас должно быть достаточно денег, чтобы делать вид, будто для вас они не важны.

Чужая роскошь уже не бросается в глаза как раньше только для тех, кто не опознает новых маркеров роскоши. Поэтому толстовка Цукерберга не приближает его к миллионам обычных людей, как бы им ни хотелось сделать его символом поколения. Равно как игра буржуазии в левачество и дауншифтинг не приближает их к настоящим бедным и борьбе с неравенством.

История про мнимую бедность в конечном счете - это история про желание выглядеть кем-то большим, чем простым обывателем и потребителем. Несмотря на то что потребляем мы по-прежнему гораздо больше, чем производим, просто быть потребителем - стыдно. И лучший способ направить внимание окружающих на то, что ты делаешь, - это всем своим видом показывать, что деньги для тебя не важны или, по крайней мере, не стоят на первом месте, а ради мечты ты легко протянешь пару недель на гречке и дешевом чае.

«До тех пор, пока война считается порочной, она сохранит свое очарование; вот когда ее сочтут вульгарной, она перестанет быть популярной» - этот афоризм Уайльда вполне применим и к показной роскоши.

Став вульгарной, она утратила свою силу и перестала быть объектом желания тех, кто еще десять лет назад мечтал о брендовых сумках и штанах, а теперь грезит о запуске собственного стартапа с минимальными затратами и просчитывает, как подешевле снять квартиру на Airbnb.

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Цимерман Юлия Александровна. Демонстративное потребление в современном обществе: 08.00.01 Цимерман, Юлия Александровна Демонстративное потребление в современном обществе:институциональный анализ: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.01 Москва, 2007 213 с., Библиогр.: с. 179-192 РГБ ОД, 61:07-8/5032

Введение

Глава 1. Демонстративное потребление как феномен современного общества 13

1.1. Демонстративное потребление как феномен реальности и научная категория (человек- культура- экономика) 13

1.2. Демонстративное потребление как институт 28

1.3. Отчуждение и особенности демонстративного потребления в со временном обществе 38

Глава 2. Основные факторы формирования демонстративного потребления 62

2.1 Роль моды в демонстративном потреблении 62

Глава 3. Демонстративное потребление молодежи в условиях форменной России 104

3.1. Потребительское поведение молодежи и его демонстративная ориентация 104

3.2. Эмпирический анализ региональных особенностей потребительского поведения молодежи 122

3.3. Формирование гуманистической потребительской культуры 158

Заключение 172

Список использованной литературы 179

Приложения 193

Введение к работе

Актуальность исследования. Переход России к рыночным отношениям выдвинул в число особенно актуальных проблему демонстративного потребления. За относительно короткий срок в России произошла трансформация в сознании и поведении людей в сторону не только общества «массового потребления», но и, скажем так, общества «сверхдостаточного, сугубо престижного, имиджевого потребления». Ценности, свойственные западной культуре, весьма потеснили характерные для России традиционные ценности. Заметно утвердилась идеология «совсем не лишнего» потребления, широко пропагандируемая заинтересованным в ней бизнесом, в первую очередь крупными ТНК. Отсюда возникает научный интерес к рассмотрению потребления не только как жизненно-необходимого феномена, но и как феномена особого рода социальной демонстрации. Такой интерес может быть удовлетворен на междисциплинарной основе, когда экономический подход сочетается с социологическим, а оба они дополняются философско-хозяйственным подходом, что позволяет рассматривать потребление как целостный процесс творческой деятельности человека во взаимодействии с природой, человека с человеком, человека со всей вселенной.

Сегодня в российском обществе обнаруживается причудливая комбинация элементов премодерна, модерна и постмодерна. В аспекте демонстративного потребления особенно велика роль постмодерновых тенденций, что наиболее ярко проявляется сейчас в потребительском поведении молодежных слоев российского населения. Современное общество расширило свободу выбора и ответственность человека. Изменился характер потребления, что особенно заметно проявляется в индивидуализации потребления, возрастании роли символической составляющей и в росте масштабов потребления различного рода нематериальных объектов. Отсюда возможность чисто потребительской идентификации индивида через потребление, становящейся главным критерием самоутверждения в обществе, а также обозначения его социальной принадлежности.

Исследование потребительского аспекта становления нового человека в пореформенной России имеет значение не только для науки, но и для социо-хозяйственной практики, в особенности, для разработки «сценариев» будущего развития России, которое, несмотря на глобализацию, должно быть в основе своей национально ориентированным и в достаточной мере локально обусловленным.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема демонстративного потребления была замечена уже в античные времена. Одно из первых упоминаний о «метафизике потребления» можно обнаружить в трудах стоиков, для которых такие этические добродетели, как умеренность и «несоблазненность», были предпочтительнее «необузданного вещизма». У Аристипа, Эпикура, Аристотеля можно найти мысли, касающиеся демонстративного потребления. Однако предметом специального анализа тема демонстративного потребления стала в XIX в. Заметим, что отечественные экономисты обратили на неё внимание раньше, чем западные. Так, А.И. Бутовский в 1847 г. в первом русском учебнике политической экономии описал феномен «наружной или выказной» роскоши для «удовлетворения своему тщеславию, желанию слыть богатым», а А.А. Исаев в 1896 г. анализировал проблемы потребления и роскоши. Как известно, К. Маркс рассмотрел товарный фетишизм в первом томе «Капитала», вышедшем в 1867 г., а во втором томе в 1885г. разграничивается производство предметов необходимости и предметов роскоши в рамках II подразделения при анализе условий воспроизводства. А. Маршалл выделил «потребление напоказ» в 1890 г., а первой работой, посвященной проблеме демонстративного потребления как экономического, психологического и социокультурного феномена, стала «Теория праздного класса» Т. Веблена, изданная в 1899 г.

Веблен считал, что демонстративное потребление наиболее ярко проявляется в денежной цивилизации. Его вывод о том, что вещи являются показателями статуса потребителя, сохраняет свое значение и сегодня, а его исследовательская программа, положившая начало институционализму как

особой методологии, привлекает к себе самое пристальное внимание. Веб-лен лишь наметил, так и не реализовав, методологическую перспективу для решения сложных проблем, связанных с динамизмом и институциональным разнообразием реальности. Однако в последние десятилетия многие из его идей были подхвачены экономистами и социологами. Это коснулось методологической стороны его учения, но не исследования самого феномена демонстративного потребления. Свое продолжение теория демонстративного потребления получила в трудах немецких ученых Г. Зиммеля, В. Зомбарта, Ф. Ратцеля, но как-то «мимоходом», не специально.

Всплеск интереса к проблеме потребления отмечен в 60-70-е гг. XX в., с момента появления концепции постиндустриального общества Д. Белла. Критический настрой по отношению к обществу «массового потребления» продемонстрировали представители Франкфуртской школы Э. Фромм и Г. Маркузе. Во Франции наиболее крупными современными теоретиками потребления являются Ж. Бодрийяр, утверждающий, что потребление не сводится к удовлетворению потребностей, а выражает отношение человека к вещам, идеям, другим людям, к миру в целом, и П. Бурдье, анализирующий рынок символической продукции. Большое влияние на исследование потребления оказали работы американцев Дж.К. Гэлбрейта, Э. Тоффлера, И. Гофф-мана. Среди отечественных ученых интерес к проблемам «излишнего» потребления возник позднее - в последнее десятилетие. Следует назвать работы В.И. Верховина, В.И. Ильина, В.В. Радаева, Н.М. Римашевской, Л.И. Ростовцевой. Проблемы институционального анализа в современной экономике, на которые опирался автор, рассмотрены в трудах А.А. Аузана, В.Г. Гребенникова, Дж. Коммонса, А.Н. Олейника, В.Л. Тамбовцева, А.Е. Шаститко.

В советский период проблема личного потребления интересовала ученых в контексте социалистического воспроизводства, экономики непроизводственной сферы, производства нематериальных благ, а также развития потребностей и критики феномена потребительства (Э.М. Агабабьян, Ф.А. Крутиков, М.Н. Рутгайзер, М.В. Солодков, И.И. Столяров, М.В. Тараткевич,

И.Н. Шутов, Л.И. Якобсон). Рядом экономистов вопросы личного потребления рассматривались в качестве момента капиталистического воспроизводства и при анализе проблем маркетинга (И.Ф. Барыбина, А.П. Долгоруков, СМ. Загладина, Н.Е. Капустина, СВ. Комлев, Д.И. Костюхин, О.В. Терехова). Переход к рыночной экономике обусловил пристальное внимание к поведению потребителей и потреблению маркетологов, исследующих рынки отдельных продуктов. Однако, специальным предметом исследования демонстративное потребление не являлось ни в советский период, ни на современном этапе.

Демонстративное потребление как феномен общества Постмодерна не стало еще предметом целенаправленного изучения отечественных ученых. В большинстве исследований рассматриваются лишь отдельные аспекты этой сложной проблемы. Заслуживают быть отмеченными работы Д.В. Иванова, В.Л. Иноземцева, М.К. Ковриженко, В.А. Кутырева, Л.Я. Ятиной.

Всестороннему осмыслению и концептуальной разработке проблем демонстративного потребления в контексте постмодерновой эпохи активно способствовала развивающаяся в настоящее время научная школа философии хозяйства (Ф.И. Гиренок, В.В. Ильин, Ю.М. Осипов, В.Т. Пуляев, Н.Б. Шу-левский), а также перспективное направление экономической мысли, представленное социально ориентированными авторами: А.В. Бузгалиным, А.И. Колгановым, СП. Макаровым, К.А. Хубиевым.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационной работы состоит в анализе феномена демонстративного потребления и его реализации в пореформенной России.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих исследовательских задач:

анализ демонстративного потребления как феномена реальности, научной категории и института;

исследование основных факторов формирования демонстративного потребления в современных условиях: моды и рекламы;

Выявление внутренней связи отчуждения с демонстративным потреблением на разных этапах социально-экономического развития общества и его роли в воспроизводстве экономики;

определение особенностей потребительского поведения современной российской молодежи и своеобразия демонстративного потребления в пореформенной России;

разработка концепции формирования гуманистической потребительской культуры и определение главной роли в ней потребительского образования в рамках национально-государственной потребительской политики.

Объектом исследования выступает феномен демонстративного потребления.

Предметом исследования является реализация демонстративного потребления в современном пореформенном обществе и хозяйстве.

Теоретическая, методологическая и информационная база исследования. Теоретической основой работы являются труды мыслителей древности и средневековья, классиков экономической науки, работы современных зарубежных и отечественных исследователей, посвященные проблемам потребления в обществе Премодерна, Модерна и Постмодерна, поведения молодежи, влияния на него институтов моды, рекламы, потребительского образования. Использование работ не только экономистов, но и социологов, историков, философов, психологов позволило провести междисциплинарный анализ и обеспечить целостность изучения данного явления.

Исследование осуществляется на основе институционального подхода, который позволяет рассмотреть эволюцию демонстративного потребления и выявить его функции в зависимости от порождающих его общественных потребностей. Важная роль в диссертации отведена социокультурному и структурно-функциональному подходам.

Диссертационная работа выполнена на основе использования как количественных, так и качественных методов (этнографический метод, биографический метод, контент-анализ, анализ официальных документов и фолькло-

pa), проведение мысленного эксперимента «Заглянем в будущее», содержащего элементы нарративного интервью.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили материалы федеральной и региональной статистики, нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской и Тульской областей, вторичная социологическая информация, результаты инициативных исследований, проведенных автором в период 2004-2006 гг. в Архангельской и Тульской областях.

Научная новизна исследования

Предложено определение понятия «демонстративное потребление» как потребления, выходящего за рамки жизненно-необходимого, а иначе, как некоего сверхпотребного потребления, обусловленного престижно-имиджевыми мотивами индивидуального, группового, поколенческого, классового, странового и цивилизационного бытия. Рассмотрено воздействие на поведение потребителя, склонного к потребительской демонстрации, различных факторов: экономических, социальных, моральных, психологических, гедонистических, эстетических.

Предложена оригинальная классификация демонстративного потребления: по иерархическому критерию принадлежности к классу - элитарное и подражательное; по социально-культурному критерию - прямое и подставное; по критерию соответствия нормам общежития - социально-позитивное (служащее примером) и социально-негативное (вызывающе-отталкивающее); по критерию мотивации повседневного поведения - традиционное, гедонистическое, статусное, престижное, эстетическое.

Представленное в диссертации как особого рода общественный институт демонстративное потребление впервые рассмотрено как работающая система-механизм, взаимодействующая с институциональной средой, и состоящая из ряда подсистем: субъектной, материально-вещественной и виртуальной (символической), с одной стороны, и особой регулирующей подсистемой с характерными для неё правилами, нормами, обычаями, импровиза-

циями - с другой. В современных условиях в результате трансформации российского общества формируется новая среда обитания, новый образ жизни, и существенное влияние на потребительское поведение оказывают различные формы его регулирования. Установлено, что такие механизмы стимулирования потребления как мода, реклама, брендинг оказывают влияние не только собственно на потребительские реакции людей, особенно, молодежи, но и на формирование их мировоззрения и сознания, определяют не только внешний облик и поведение человека, но и его внутренний мир.

В результате эмпирического анализа выявлена амбивалентность в демонстративном потреблении российской молодежи, которая обусловлена, с одной стороны, распространением за годы реформ в России либерально-потребительских ценностей, а с другой сохраняющейся приверженностью молодого поколения к традиционным национальным ценностям, сопровождаемой моральным осуждением крупного, а тем более неправедного богатства. Было установлено также резкое усиление материальной составляющей в демонстративном потреблении молодежи, что свидетельствует о продвижении России к обществу «массового потребления», как и появление новых постмодерновых тенденций в молодежном потреблении, находящих выражение в предпочтении гиперреальности, интертекстуальности, эклектики, внешних эффектов, импровизаций, аллюзий, игры, легких развлечений. Выявлена сильная тенденция к индивидуализации демонстративного потребления, сопровождаемая равнодушием к моральным и социальным критериям и ценностям.

Предложена и проанализирована периодизация демонстративного потребления в зависимости от этапа экономической эволюции (премодерна, модерна и постмодерна) и способа производства. Отмечено усиление отчуждения и стирание с переходом к рыночной экономике региональных различий в демонстративном потреблении под влиянием Интернета и СМИ, глоба-лизационных процессов в экономике, политике, культуре, ускорения информатизации и научно-технического прогресса. Подтверждена тесная связь фе-

номена демонстративного потребления с экономикой, основанной на культе денег и капитала. Установлено, что демонстративное потребление является важным фактором движения и развития общественного производства вообще - как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Демонстративное потребление, образуя обширную сферу в современной экономике, имеет прямое отношение к расширению масштабов и качественной трансформации экономики, поощряя ее отрыв от природных и гуманистических начал и усиливая ее единение с увеличивающимся стремительно искусственным миром, придавая самой экономике во многом демонстративный характер. Свобода демонстрации сочетается в современной экономике со свободой не только потребительского выбора, но и ценообразования на демонстративные блага и услуги, что усиливает уязвимость экономики вследствие возрастания ее внутренней нестабильности.

6. Вследствие обнаружения в современной России сочетания черт, свойственных демонстративному потреблению общества Премодерна, Модерна и Постмодерна, рассмотрен ряд противоречий: облегчение условий жизнеотправления, удобства и комфорт влекут за собой заметную деградацию личности, расщепление её целостности, превращение человека в бездуховное существо; свобода выбора, возможность наиболее полного удовлетворения потребностей сочетается с формированием мнимых, ненужных и даже опасных для здоровья потребностей, усиленно провоцируемых заинтересованном в продажах излишних «благ» бизнесом; рост информации и накопление знаний наряду с прогрессом в науке имеют следствием информационные перегрузки, сочетающиеся, как это ни парадоксально, с информационным голодом, что влечет за собой нервно-психические расстройства. Экономический прогресс вступил посредством стимулирования потребления вообще и демонстративного потребления, в частности, в острое противоречие с гуманистическим образом жизни. Человек все более оказывается оторванным от своей природы бессодержательным «брендом». Предложена концепция формирования гуманистической потребительской культуры как средства

преодоления этих противоречий и «снятия» отчуждения.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы и результаты проведенного автором исследования могут быть использованы:

для дальнейшей разработки теории и методологии демонстративного потребления;

при разработке и чтении курсов «Экономическая теория», «Философия хозяйства», «Институциональная экономика», «Экономическая социология», «Поведение потребителей» для студентов и учащихся колледжей, а также «Основ потребительских знаний» в школах;

как источник эмпирической информации об особенностях потребительского поведения молодежи и прогнозировании тенденций его развития;

при разработке государственной потребительской и молодежной политики на федеральном и региональном уровнях.

Апробация работы. Результаты данного диссертационного исследования обсуждались на следующих научно-практических конференциях: на Малом университетском форуме «Россия сосредотачивается: воля к жизни и процветанию» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2007 г.), на Всероссийском социологическом конгрессе «Глобализация и социальные изменения в современной России» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2006 г.), на XV Всероссийских чтениях студентов, аспирантов и молодых ученых «XXI век: гуманитарные и социально-экономические науки» (Тула, ТулГУ, 2006 г.); на Всероссийской научно-практической конференции «Творчество в системе ценностей субъектов образовательного процесса» (Коряжма, Северный филиал МГЭИ, 2006 г.) на Всероссийской научно-практической конференции «Социально - экономические и инновационные проблемы региона» (Самара, 2005 г.); на Втором малом университетском форуме «Россия - великая держава (вызовы современности и поиски проективного россиеведения)» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2005 г.); на Всероссийской научно-практической конференции «Междисциплинарный подход в становлении специалиста профессионала в гуманитарном вузе» (Коряжма, Северный фи-

лиал МГЭИ, 2005 г.); на Международной научной конференции «Социально-экономические воззрения М.В. Ломоносова и современность» (г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2005 г.); на научно-практической конференции «Воспитательная среда как фактор повышения эффективности образовательной деятельности» (Коряжма, Северный филиал МГЭИ, 2005 г.); на региональной научно-практической конференции «Северный регион: социально-экономический и правовой аспект развития» (Коряжма, Северный филиал МГЭИ, 2005 г.); на региональной научно-практической конференции «Социально-экономические и психолого-педагогические проблемы населения региона. Пути решения» (Коряжма, Северный филиал МГЭИ, 2004 г.); на научно-практическом семинаре «Пути повышения эффективности воспитательной работы со студентами» (Коряжма, Северный филиал МГЭИ, 2004 г.).

Демонстративное потребление как феномен реальности и научная категория (человек- культура- экономика)

Можно выделить основные подходы к исследованию потребления: экономический, социологический, социально-психологический и философско-хозяйственный.

Экономический подход к исследованию потребления заключается в изучении его с точки зрения потребностей, потребительной стоимости (полезности) и стоимости, роли в процессе воспроизводства. Наиболее распространенное определение потребления в экономической литературе - как процесса удовлетворения потребностей. Потребление рассматривается также как уничтожение ценностей, а также как заключительная фаза процесса воспроизводства наряду с собственно производством, распределением и обменом.1

Социологический подход к исследованию потребления заключается в анализе потребления с точки зрения символического обмена, социальной демонстрации, конкуренции, в пределах классового различия.

Социально-психологический подход предполагает изучение потребления в зависимости от различных личностных и поведенческих качеств личности потребителя, его ориентации, предрасположенностей, мотивов и т.д.

Философско-хозяйственный подход рассматривает потребление как целостный процесс творческой деятельности человека во взаимодействии с природой, человека с человеком, человека со всей вселенной. Этот подход представлен в работах предтечи экономической науки И.Т. Посошкова, С.Н. Булгакова, А.И. Бутовского, а сегодня Ю.М. Осипова и др.

Соответственно можно выделить и различные подходы к демонстративному потреблению. Экономисты понимают под демонстративным потреблением использование потребления для доказательства обладания богатством. Наряду с праздностью демонстративное материальное потребление считается средством демонстрации денежной силы и средством уважения и почета.

Социологи под демонстративным потреблением чаще всего понимают «использование товаров и услуг для демонстрации своей действительной или символической принадлежности к определенному социальному классу, в осо-бенности к тому, который обладает высоким статусом» . Это касается в первую очередь престижных эксклюзивных товаров и услуг.

Психологи объясняют демонстративное поведение, в самом общем смысле, различными поведенческими проявлениями, направленными на привлечение внимания зрителей. Термин «демонстративный» (от лат. demonstraivus указательный) означает наглядный, вызывающий, нарочито подчеркнутый. Нельзя не признать, что желание быть в центре внимания, нравиться окружающим или хотя бы быть замеченным нередко определяет многие поступки людей, а временами занимает все их помыслы. Как отмечал У. Джемс, «мы не только стадные животные, не только любим быть в обществе себе подобных, но имеем также прирожденную наклонность обращать на себя внимание других и производить на них благоприятное впечатление»3. Более того, если это стремление не может быть удовлетворено, человек испытывает сильную фрустрацию: «Трудно придумать более дьявольское наказание..., чем если бы кто-нибудь попал в общество людей, где на него совершенно не обращали бы внимания. Если бы никто не оборачивался при нашем появле ний, не отвечал на наши вопросы, не интересовался нашими действиями, если бы всякий при встрече с нами намеренно не узнавал нас и обходился с нами как с неодушевленными предметами, то нами овладело бы своего рода бешенство, бессильное отчаянье» 4.

Потребление, основным мотивом которого является демонстрация своего высокого социального положения (прежде всего, социально-экономического), называют также показным, престижным (потребление во имя завоевания престижа), статусным (цель - демонстрация высокого статуса). Средством демонстрации статуса является высокая цена демонстративно потребляемых вещей. Понятие, обозначающее это явление: «показное (демонстративное) потребление» (Conspicuous Consumption), а также «показной (демонстративный) досуг», «показные траты» ввел Торстейн Веблен, американский экономист и социальный теоретик норвежского происхождения (1857 - 1929 гг.). Демонстративное потребление, по его мнению, было харак-терено для так называемого «праздного класса» - новых богатых американцев, которые старались подражать высшему классу Европы, но в отличие от него выставляли свое потребление напоказ. Это показное потребление позволяло праздному классу укрепить свое представление о себе как об элите американского общества.

Демонстративное потребление может присутствовать в любом обществе, однако особенно характерно для общества потребления, в котором высокий статус тесно сопряжен с владением определенными материальными благами. Примером может служить пользование «фирменной» одеждой с ясно идентифицированным стилем или легко читаемым наименованием производителя. Демонстративное потребление активно используется в рекламе и маркетинге.

Стремление привлекать к себе внимание всесторонне эксплуатируется социумом. На желании привлекательно, эффектно или вызывающе выглядеть держится вся индустрия косметики и моды. Зависимость человека от окру жения предоставляет социуму мощный инструмент для управления деятельностью человека. В каждом обществе действует множество писаных и неписаных правил, регламентирующих проявления демонстративного поведения и тем самым направляющих стремление привлечь внимание к себе в нужное идеологическое русло.

Чтобы понять, как возник феномен демонстративного потребления, сделаем небольшой экскурс в историю. Предыстория демонстративного потребления начинается в глубокой древности и связана с возникновением одежды и украшений.

Для чего появилась одежда? Чтобы защищать тело от холода и непогоды - таков наиболее распространенный ответ. А в южных районах? Одежда возникла из-за чувства стыда для прикрытия половых органов и различается в соответствии с полом. Этнографы, изучающие отсталые народы, так объясняли тот факт, что замужняя женщина одета более других. С возникновением семьи из беспорядочных отношений орды мужчина потребовал от известных, определенных женщин уклонения от полового общения с другими мужчинами. Чтобы сигнализировать об этом внешне, женщины стали использовать прикрытие, позволяющее избежать возбуждающего воздействия. При этом выявилась интересная закономерность: «Чем хуже и беднее жизнь племени, тем менее оно находит поводов к резкому разъединению полов и к ревности, тем легче отказывается оно от обременительной оболочки и довольствуется самыми жалкими остатками ее»5. Поэтому у самых мелких и захудалых племен Австралии, Бразилии, Африки, у вымерших тасманийцев не было одежды вообще, а лишь ее «остатки».

Отчуждение и особенности демонстративного потребления в со временном обществе

Предметом анализа Т. Веблена была форма организации жизни, отличающая так называемый праздный класс. Главный вопрос в книге «Теория праздного класса» - расточительное потребление праздных классов и его обоснование. Исследуя социально-экономическую структуру буржуазного общества, Т. Веблен обратил внимание не на производственные функции социальных групп, а на форму организации их досуга, и, прежде всего непроизводящего класса. Изучая ее, он пришел к оригинальному для того времени выводу: не только участие в сфере производства, но и непроизводственная сфера также выступает ярким показателем социальной стратификации. По этому индикатору общество делится на две больших социальных группы -"работающую" и "праздную". Он концентрированно выражает стиль жизни этих групп. "Праздный класс означает непроизводственное потребление времени"1 . "Институт праздного класса развивается из возникшего ранее разграничения видов деятельности, согласно которому одни виды почетны, другие - нет"20.

Вплоть до последней трети XX века среди американских предпринимателей было характерно квакерство - религиозное течение, провозглашавшее главным требованием бережливость, скромный жизненный уклад, воздержание. Однако с развитием монополистического капитализма происходит концентрация производства и капитала, широкое развитие получает кредит, что создает возможность для крупной буржуазии обеспечить высокую норму производственного накопления и при расточительном потреблении. Более того, расточительство превращается в необходимый атрибут поведения крупного капиталиста как средство доказательства его платежеспособности, условие получения им кредита. Веблен связывал деление общества на праздные и работающие слои с появлением частной собственности. А главный мотив накопления собственности - соперничество, потому что в ходе оценки собственности люди прибегают к сравнению, которое всегда является зави-стническим. Поэтому, чтобы заслужить уважение людей, недостаточно лишь обладать богатством и властью, нужно сделать их очевидными. Для этого есть два пути - демонстрация праздности и расточительное потребление.

Самое наглядное доказательство денежной силы - праздная жизнь. Веблен понимает под праздностью не неподвижность, а непроизводительное потребление времени. Праздными занятиями он считает управление, войны, отправление обрядов благочестия, спорт и развлечения. Критерии свершений при праздной жизни обычно имеют форму нематериальных ценностей.

Образованность, воспитанность, умение держать себя, соблюдение приличий и церемоний, хорошие манеры - все это свидетельства праздного образа жизни, ибо их приобретение требует непроизводительных затрат вре мени, сил и денег и, значит, выходит за пределы возможностей тех, чьи силы поглощены работой. Именно праздный класс придает приличиям ту окончательную формулировку, в которой они затем служат законом поведения для более низких слоев. Демонстративное потребление материальных ценностей есть второе средство достижения уважения.

Демонстративное потребительское поведение - это представление собственного социально-экономического статуса в форме своего рода спектакля. В модели демонстративного потребления переплетаются образ и стиль жизни. С одной стороны, чтобы демонстрировать свой статус, надо, по крайней мере, иметь некоторые его материальные доказательства. Однако демонстративное потребление не ограничено небольшой группой богатых. Основная масса людей хотела бы тоже внешне выглядеть богатыми, поэтому механизм показного потребления движет практически всеми.

Индустриализация стимулирует переселение людей в города (урбанизацию), что делает жизнь их более анонимной. Человек в городе постоянно находится в толпе и при этом не перестает быть одиноким. В течение дня его окружают тысячи людей, которых он не знает, и которые не знают его. В этой ситуации лишь через демонстрацию потребления можно обозначить свой социально-экономический статус.

У Т. Веблена мы находим институциональный подход к исследованию демонстративного потребления. Основоположник инстиуционализма использует методологию холизма, в которой исходным пунктом в анализе экономического поведения становятся не индивиды, а институты, которые задают рамки всего последующего развития. Он рассматривает привычки как один из институтов, устанавливающих рамки поведения индивидов на рынке, в политической сфере, в семье. Так вот, поведение современных Веблену людей выводится им из двух очень древних привычек, которые он называет инстинктом соперничества (желание опередить других, выделиться на общем фоне) и инстинктом мастерства (предрасположенность к добросовестному и эффективному труду). Инстинкт соперничества лежит в основе собственно сти и конкуренции на рынке. Этот инстинкт объясняет и демонстративное потребление, когда индивид ориентируется в своем выборе не на максимизацию полезности, а на максимизацию своего престижа в глазах других.

Веблен, видя в институте феномен культуры, определял его как стереотип мысли, «привычный образ мысли, руководствуясь которым живут лю-ди» , а эволюцию общественного устройства сводил к процессу естественного отбора социальных институтов. В отличие от правил, наблюдаемых извне, институты, по мнению Веблена, предполагают непременно их интерна-лизацию (внутреннее приятие) индивидами. Введение таких институтов было призвано преодолеть гедонистические предрассудки экономистов, склонных видеть природу человека как нечто заданное и неизменное. Для Веблена же «экономическая судьба индивида - это кумулятивный процесс адаптации средств к целям, которые сами кумулятивно меняются по мере развития процесса. И сам индивид, и среда его существования в каждый момент выступают продуктом такого процесса»23.

Другой основоположник институализма - Дж. Коммонс определял институты как коллективные действия, направленные на контроль над индивидуальными действиями, выделяя три вида институтов: государство, корпорации и профсоюзы.

Роль моды в демонстративном потреблении

Мода - это институт индустриального и постиндустриального общества. Она всецело европейский продукт и имеет такую же длительную историю развития, как и сама европейская цивилизация. Мода - интернациональное явление, властная сила, воздействующая на огромные массы людей всего мира. Она предписывает членам данного общества определенную модель потребительского поведения. Когда внешняя норма модного поведения принимается индивидом, становится его внутренней потребностью, желанием, мода выступает в качестве внутреннего компаса потребительского поведения и люди добровольно стремятся быть её последователями.

Прежде чем рассматривать влияние моды на демонстративное потребление, необходимо рассмотреть ее структуру и функции. Структура моды может быть представлена в виде замкнутой цепи, звеньями которой являются: модные стандарты, модные объекты, ценности моды, поведение участников53.

Наименее устойчивым элементом моды считается то, что «входит» в моду и «выходит» из нее: определенные способы, образцы или правила поведения, которые время от времени сменяют друг друга. Условно их называют модными стандартами. Последние реализуются чаще всего посредством каких-то объектов: как материальных, так и нематериальных.