Пехотная рота царской армии. Понтонная рота (ПонР)

В мирное время территория Империи делилась на 12 военных округов, во главе с командующими войсками: Санкт-Петербургский, Виленский, Варшавский, Киевский, Одесский, Московский, Казанский, Кавказский, Туркестанский, Омский, Иркутский и Приамурский. Сухопутные войска состояли из постоянной армии и ополчения. Постоянная армия включала регулярную армию и ее резерв, казачьи войска и инородческие части (т.е. состоявшие из представителей неславянских народов). Численность вооруженных сил непосредственно перед мобилизацией официально составляла 1 423 тыс. человек, после полной мобилизации она должна была составить около 5 млн человек - «русский паровой каток» мог уверенно раздавить любого противника абсолютным численным превосходством.

Военнообязанными считались мужчины в возрасте от 21 до 43 лет. Первые три (в пехоте и артиллерии) или четыре (в других родах войск) года служба проходила в строевых частях, следующие семь лет человек состоял в запасе 1-й очереди, а последние восемь - в запасе 2-й очереди. В армию могли поступать и добровольно, что давало некоторые привилегии по службе. Основу армии составляли представители христианских народов Империи, мусульманское население Кавказа и Туркестана вместо набора платило денежный налог. Части, указанные как «финляндские», были русскими по своему составу и просто дислоцировались в Финляндии, а сами финны были освобождены от воинской повинности. В целом 50% призывавшихся на службу освобождались от нее по физическим недостаткам, личным или экономическим причинам или «по образованию». Возможности для подготовленных людей получить унтер-офицерский чин были достаточно ограничены .

Казаки служили с 20 до 38 лет, первые 12 лет из которых числились в «полевой службе» - по 4 года в полках первой, второй и третьей очереди, остальное же время находились в резерве . Национальные войска состояли из иррегулярных конных частей, комплектовавшихся на добровольной основе представителями мусульманских народностей.

Эта фотография брата и сестры была сделана в январе 1916 г. Женщина - прапорщик 9-го Сибирского стрелкового полка, ее брат - капитан того же полка. Он награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. Женщины-солдаты были необычным явлением для армии, однако были допустимой частью военной жизни. Следует отметить, что у капитана мундир французского типа со стояче-отложным воротником, а на женщине - гимнастерка, застегнутая на женскую сторону, т.е. справа налево.

В Государственное ополчение зачислялось большинство лиц в возрасте от 21 до 43 лет, освобожденных от службы в регулярной армии. Первая категория использовалась для пополнения армии и подразделялась на возрастные группы. Вторая, включавшая в себя более слабых физически лиц, предназначалась для формирования тыловых частей. В случае войны предполагалось формирование 640 батальонов (дружин) ополчения. Во время войны (до Февральской революции 1917 г.) было мобилизовано несколько миллионов ополченцев .

Летом 1914 г. для каждого из 25 армейских, Гвардейского и Гренадерского корпусов имелось по одному авиационному отряду, также было три Сибирских отряда и восемь крепостных (также существовал один полевой авиаотряд - Прим. пер.). Количество самолетов в армии - 244, в ВМФ - всего 20 или около того. Однако, по некоторым оценкам, русские ВВС к осени 1914 г. потеряли около 140 самолетов; численность машин только на Юго-Западном фронте сократилась с 99 до 8. К концу 1914 г. в России была создана так называемая «Эскадра воздушных кораблей», куда вошли тяжелые четырехмоторные бомбардировщики «Илья Муромец».

Несмотря на то что воздушная война на Восточном фронте была достаточно активной и жестокой, тем не менее, первенство в небе принадлежало летчикам Центральных держав. Возможности русского производства иремонта были ограничены, и между 1915 г. и концом 1917г. Россия импортировала, главным образом из Франции, 1800 аэропланов и 4000 моторов. Из-за трудностей с отечественным производством русским приходилось прибегать к использованию захваченных летательных аппаратов: одно время 28-й корпусной авиационный отряд был укомплектован исключительно трофейными машинами. На 9 декабря 1917г. в русской авиации насчитывалось 579 действующих аэропланов.

Типичный импортный моноплан-разведчик Моран-Парасоль. Самый знаменитый русский ас, штабс-капитан А. А. Казаков (17 подтвержденных побед, но, возможно, их было 32), летал на MS-5, будучи командиром 19-й корпусной авиационной эскадрильи, позднее - на Ньюпоре-17, как командир 1-й истребительной группы в составе четырех эскадрилий. Изображенный на фото летчик одет в авиационную форму образца 1913 г. Шлем - из коричневой кожи, с обычной офицерской кокардой (на шлеме также должен был быть большой двуглавый орел, практически не видимый на этой фотографии. - Прим. пер.), черная кожаная куртка и черные шаровары с красной выпушкой, указывающие на принадлежность авиации к техническим войскам. Двуглавый орел инженерного образца с бронзовым металлическим двухлопастным пропеллером являлся специальным знаком на погонах военных летчиков, для летчиков-наблюдателей он был позолоченным. Нижние чины на погонах имели такие же спецзнаки, нанесенные по трафарету коричневой краской.

До войны в русской армии имелось 208 пехотных полков. Гвардия, гренадеры, стрелки, артиллерия, кавалерия и саперы комплектовались новобранцами из всех военных округов. Минимальный рост для приема на службу - 154 см.

Полевая армия делилась на 37 армейских корпусов: Гвардейский, Гренадерский, I-XXV, I-III Кавказские, I и II Туркестанские, I-V Сибирские. В них входили все пехотные дивизии со своей артиллерией. Обычный состав армейского корпуса был следующим: две пехотные дивизии, дивизион легких гаубиц (две 6-орудийные батареи), саперный батальон. Пехотная дивизия состояла из четырех полков, по четыре батальона в каждом, и полевой артиллерийской бригады (шесть 8-орудийных батарей).

Основатель и командир 1-го русского женского батальона смерти поручик Мария Бочкарева на смотру батальона в июле 1917 г. Сформированный с целью устыдить солдат-мужчин, не поддерживавших агрессивную военную политику Временного правительства, этот батальон принял участие в наступлении Керенского в июле 1917 г. Были организованы подобные же женские части, но только этот батальон из Петрограда принял реальное участие в боях на фронте.

Из общего числа 236 пехотных полков 12 были гвардейскими, 16 - гренадерскими. Гвардейские полки были именными, гренадерские же и армейские полки имели еще и номера. 4-я гренадерская дивизия - Кавказская - дислоцировалась на Кавказе.

Пехотный полк состоял из четырех батальонов, по четыре роты каждый, плюс нестроевая рота. Полки объединялись в дивизии согласно сплошной нумерации, так в 17-ю пехотную дивизию входили, соответственно, полки с 65-го по 68-й. Рота военного времени должна была насчитывать 240 рядовых и унтер-офицеров при 4-5 офицерах. Полковые команды: пулеметная, разведчиков и связи доводили численность полка до 4 тыс. человек. В 1914 г. каждый полк имел 8 пулеметов, 14 конных ординарцев , 21 телефонист и 4 самокатчика (велосипедиста) в команде связи, 64 солдата в команде разведчиков . Пехотные полки из Сибири и Туркестана, известные как стрелковые, были организованы аналогично остальным пехотным полкам, т.е. также имели по четыре батальона . «Правильные» стрелковые полки имели только по два батальона каждый. Именно такая полковая структура была в четырех гвардейских стрелковых полках, объединенных в Гвардейскую стрелковую бригаду; 20 армейских стрелковых полках, имевших номера с 1-го по 20-й и сведенных в 1-5-ю стрелковые бригады; 12 финских стрелковых полков (№№ 1-12) образовывали 1-3-ю Финляндские стрелковые бригады ; а 8 Кавказских стрелковых полков (№№ 1-8) - 1-ю и 2-ю Кавказские стрелковые бригады. 22 Туркестанских стрелковых полка (№ 1-22) были сведены в 6 Туркестанских стреловых бригад, из которых 1-4-я имели в своем составе по 4 батальона , а 5-я и 6-я - по три. Каждая стрелковая бригада включала в себя стрелковую артиллерийскую бригаду из трех 8-орудийных батарей . К 1914 г. наименование «стрелковый» обозначало лишь историческую роль части, не имея никакого практического значения.

С весны 1917 г., после отречения Императора, флот был рассадником политической активности, отчасти - благодаря своей второстепенной роли в войне. Балтийский флот, базировавшийся в Кронштадте, участвовал, в основном, только в прибрежных операциях, подчиняясь командованию Северного фронта. Его моряки были среди самых активных сторонников большевиков в ноябре 1917г. (и их самыми смелыми оппонентами в 1921 г.). Черноморский флот, стоявший в Севастополе, принимал активное участие в широкомасштабных боевых действиях против турок. Совместные с сухопутными войсками операции в апреле 1916 г. в Трапезунде на Анатолийском побережье были успешными, но возможности для более амбициозных операций были ограничены. Член экипажа крейсера «Диана» - «систершипа» прославленной революцией «Авроры» - одет на традиционный морской манер. Интересна черно-белая тельняшка (появившаяся еще в 1872 г. тельняшка с самого начала имела синие, а не черные полосы. - Прим. пер.), носившаяся под синей фланелевой рубахой; раздевшись в бою до тельняшки, матрос не мог отступить или сдаться (эти сведения почерпнуты автором из кинофильмов. - Прим. пер.).

При мобилизации было развернуто 35 пехотных дивизий 2-й очереди (53-я - 84-я пехотные и 12-14-я Сибирские стрелковые). По внутренней структуре они были копией дивизий 1-й очереди, только их артиллерия зачастую была укомплектована орудиями устаревших систем.

Казачья пехота была известна как «пластуны». Первоначально только Кубанское казачье войско имело свою пехоту, но позднее эта практика была распространена и на остальные казачьи войска . Пластунские батальоны были сведены в бригады по шесть батальонов без артиллерии . В 1914 г. три пластунские бригады были отправлены на Кавказский фронт.

Кавалерия

К 1914 г. Россия имела самую многочисленную кавалерию среди всех воюющих держав. Было четыре группы: гвардейская (см. ниже «Отборные войска»), армейская, казаки и национальные части. Армейская кавалерия и казачьи полки состояли из 6 эскадронов, боевой состав - около 850 чел.; казачий эскадрон был известен как «сотня». Хотя исторические названия - «драгунские», «уланские», «гусарские» - были сохранены за полками, однако никакого различия в тактике между ними не было. Как и в пехоте, имелись специальные команды: разведчиков, связи и конно-саперная. В каждую дивизию входила конно-пулеметная команда, имевшая на вооружении 8 пулеметов.

К 1914 г. в армейской кавалерии имелось 20 драгунских , 17 уланских и 18 гусарских полков. При мобилизации были сформированы 24 кавалерийских и казачьих дивизии, а также 11 отдельных кавалерийских и казачьих бригад. Кавалерийская дивизия включала две бригады: в первую входили драгунский и уланский, а во вторую - гусарский и казачий полки. Полки с одним номером входили в одну дивизию, так 3-я кавалерийская дивизия включала в себя 3-й драгунский, 3-й уланский и 3-й гусарский полки . Также имелась целиком драгунская дивизия в составе Кавказской армии - Кавказская кавалерийская дивизия.

Казаки разделялись на две большие группы: стеновые и кавказские. Последние делились на Кубанское и Терское казачьи войска, а к первым относились Донское, Сибирское, Оренбургское, Уральское, Астраханское, Забайкальское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское казачьи войска. Крупнейшим было Донское казачье войско.

Полки 1-й очереди несли службу и в мирное время, а 2-я и 3-я очередь призывались в случае необходимости. Донское войско выставляло 54 полка, Кубанское - 33, Оренбургское - 16, остальные - пропорционально своему населению . Казачьи дивизии обычно создавались из полков одного войска, однако во время войны появились сводные дивизии из частей различных войск . Сотни 2-й очереди прикомандировывались к пехотным дивизиям в качестве конвоя, посыльных, местной охраны и проч. Было сформировано около 50 батарей казачьей артиллерии, в основном Донской .

Этот поручик авиации является артиллерийским наблюдателем, о чем свидетельствует эмблема в виде двух скрещенных орудий на его погонах. Он одет в шерстяную рубаху 1916 г., на которой видны офицерский крест Св. Георгия (у офицера на фотографии четко виден Георгиевский крест 4-й степени, а не орден св. Георгия 4-й степени. «Солдатский» крест носился левее «офицерских» наград, в данном случае - левее ордена Св. Владимира 4-й степени, с мечами и бантом, орден же Св. Георгия носился правее всех вообще наград. - Прим. пер.) и крест Св. Владимира 4-й степени. Крест Св. Георгия являлся высшей русской наградой за храбрость. Он был двух видов - для офицеров и для нижних чинов, каждый имел по четыре степени (согласно Георгиевскому Статуту 1913 г. был Георгиевский крест четырех степеней, которым награждались нижние чины, и был Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия четырех степеней, которым, как и другими орденами, награждались только офицеры и генералы. Путать эти две награды не стоит. - Прим. пер.).

На этой фотографии позирует группа из трех рядовых 67-го пехотного полка. Они интересны тремя вариантами гимнастерок. Слева направо: шерстяная гимнастерка образца 1910 г., шерстяная гимнастерка образца 1912 г. и хлопчатобумажная гимнастерка образца 1914 г. Пуговицы и манера застегивания отличаются в зависимости от стиля. Рядовой в центре - в бескозырке с подбородным ремнем, указывающим на то, что он имел отношение к лошадям (это не бескозырка, а обычная фуражка, просто по козырьку прошел солнечный блик, и он почти не виден. - Прим. пер.). Плотные шаровары заправлены в сапоги.

Инородческая кавалерия комплектовалась добровольцами: Дагестанский туземный кавалерийский полк, Осетинский кавалерийский дивизион (половина полка) и Туркменский кавалерийский дивизион . Первые два - из мусульманских племен Кавказа , последний - из племени текинцев - жителей Туркестана. В августе 1914 г. было решено сформировать новую конную дивизию из 6 полков, набранных среди мусульман Кавказа; эта Кавказская туземная конная дивизия получила прозвище «Дикой дивизии» и снискала великолепную боевую репутацию (см. раздел «Отборные войска»).

Артиллерия

Артиллерия подразделялась по типам на полевую и горную; конную и конно-горную; полевые гаубицы и тяжелую.

Полевая артиллерия входила в состав бригад по два дивизиона, по три 8-орудийных батареи в каждом. Артиллерийская бригада входила в состав каждой пехотной дивизии, что давало три гвардейских арт-бригады , четыре гренадерских (1-3-я и Кавказская), 52 армейских, 11 Сибирских стрелковых, пять стрелковых, три Финских , два Кавказских стрелковых и шесть Туркестанских стрелковых артиллерийских бригад .

Горные батареи дислоцировались в Сибири, Финляндии, Туркестане и Киеве (для использования в Карпатских горах) . Горные орудия могли транспортироваться на конной тяге или разбираться по частям для перевозки во вьюках.

Конные и конно-горные 6-орудийные батареи сводились в дивизионы по две батареи в каждом. Конно-артиллерийские дивизионы входили в состав кавалерийских дивизий. Три конно-горных артиллерийских дивизиона были расквартированы: на Кавказе (Кавказская кавалерийская дивизия), в Сибири (Уссурийская конная бригада) и в Киеве (IXармейский корпус).

35 мортирных артиллерийских дивизионов, каждый из которых состоял из двух 6-орудийных батарей. По одному дивизиону было придано Гвардии, Гренадерскому, каждому из 25 армейских корпусов, I-III Кавказскому, I-V Сибирскому; одна отдельная батарея была придана 1-му Туркестанскому стрелковому артиллерийскому дивизиону.

Сибирские пехотные полки все назывались «стрелковыми». Рядовой на этой фотографии одет для холодной погоды. На нем серовато-коричневая шинель, башлык, завязанный крест-накрест на груди, на голове - сибирская овчинная папаха, отличавшаяся более густой и длинной шерстью. Петлицы на воротнике, обшивка башлыка и выпушка на погонах отлично видны на этом великолепном снимке.

Молодой солдат 23-го саперного батальона V армейского корпуса. Номер и специальный знак можно разглядеть на левом погоне. Его гимнастерка- хлопчатобумажная, образца 1914 г.

Тяжелая артиллерия была организована в 7 дивизионов по три 6-орудийные батареи каждый. 1-5-й дивизионы находились на западе, а 1-й и 2-й Сибирские - на востоке. Первая и вторая батареи в каждом дивизионе были вооружены 6-дюймовыми гаубицами, а третья - 4,2-дюймовыми пушками .

Состав крепостной артиллерии изменялся в зависимости от масштабов крепости и подготовленных мест для орудий. Например, на такой громадной базе как Владивосток, располагалось две бригады, в маленьких же крепостях могла находиться одна рота крепостной артиллерии.

Технические войска включали саперные, железнодорожные и понтонные батальоны, полевые и осадные инженерные парки и телеграфные роты . Всего имелось 39 саперных батальонов - по одному на каждый армейский корпус и два отдельных - для сибирских частей. В гвардейском Саперном батальоне было 4 роты, в остальных - по три, в том числе одна или две телеграфные и прожекторная команда.

Изменения военного времени

Опыт, приобретенный во время войны, повлек за собой целый ряд организационных изменений в вооруженных силах. Новое техническое оборудование, такое как телефоны, стало общеупотребительным на всех уровнях. Количество пулеметов сильно возросло за счет импорта, трофеев и роста собственного производства до такой степени, что пулеметные команды были организованы практически на всех уровнях.

В начале 1916 г. была предпринята реорганизация кавалерии, в результате которой в каждой кавалерийской дивизии появился пехотный батальон из трех спешенных эскадронов. Позднее, в том же 1916 г., в кавалерийских и казачьих полках число конных эскадронов было сокращено с 6 до 4. Спешенные кавалеристы увеличили количество пехоты в кавалерийских дивизиях до трехбатальонного полка . Артиллерийская поддержка кавалерии возросла за счет создания 8-орудийных мортирных дивизионов: несколько сотен британских 4,5-дюймовых гаубиц было импортировано за 1916 г. с обещанием увеличить это число в будущем.

Зимой 1916-1917 гг. Ставка начала реорганизацию пехоты: сокращение числа батальонов в пехотной дивизии с 16 до 12 дало возможность сформировать 60 новых пехотных дивизий, приданных существующим корпусам в качестве третьих дивизий. Однако главной проблемой продолжала оставаться нехватка артиллерии. Чтобы как-то решить эту проблему, было принято решение о сокращении числа полевых орудий в артиллерийских бригадах на менее ответственных участках фронта и о передаче их в новосформированные дивизии. Артиллерия получила более тяжелые орудия, которые были сведены в XLVHI корпус, известный как ТАОН - Тяжелая артиллерия особого назначения . ТАОН состоял в распоряжении Верховного главнокомандующего. На его вооружении были орудия различных калибров, в том числе много из Франции и Великобритании, которым отдавалось предпочтение при поставках. Они должны были прибыть в первые месяцы 1917 г.

Саперы, в составе инженерных войск, назначаются для производства во время войны разных военно-инженерных работ в поле и в крепостях; в некоторых иностранных армиях они называют пионерами.

У нас саперные части впервые сформированы при Петре Великом, именно 2 роты: инженерная и минерная.

В 1771 г. учрежден пионерный батальон, которой 1775 г. расформирован.

В 1797 образован 2-х батальонный пионерный , по 1 роте минер-Сапер и 5 пионерных в каждом батальоне;

В 1803 г. этот переформирован в 2 пионерные 2-х батальонного состава, по 4 роты в каждом, а в 1806 полки сделаны 3-х батальонными.

В 1812 г. из Сапер и минер составлен саперный , а из пионер - 2 пионерных ; тогда же сформирован гвардейский саперный батальон (потом Лейб-Гвардейский Саперный).

В 1816 г. упомянутые полки составили отдельные саперные и пионерные батальоны, из которых последние затем разновременно переименованы в саперные.

В 1857 г. учреждены саперные бригады, и в них вошли все саперные батальоны.

Современный состав конца XIX в. и распределение саперных частей по бригадам см. Инженерных войска.

Положение о саперные частях - Приказ по Военному ведомству 1884 г. № 210. Необходимость выделить особые саперные части в постоянный гарнизон крепостей привела к переформированию в 1891 г. некоторых саперных батальонов в 4-ротный состав, с обращением 5-х рот на образование крепостных саперные частей (положение о них - Приказ по Военному ведомству 1391 г. № 314). - Всего в 1893 г. определено содержать следующие саперные части: 17 батальонов (11 по 5 рот, 6 - по 4). 1 полубатальон, 3 роты (полевые), 9 крепостного рот и 4 крепостные кадровые команды, а в военное время - 17 батальонов (по 4 роты), 20 резервных рот, 20 крепостных рот, 4 полуроты и 4 запасных батальона (по 4 роты).

Возросшее, вследствие губительного действия современного огнестрельного оружия, значение земляных окопов для прикрытия пехоты и артиллерии в бою вызвало необходимость образования, в составе пехотных войск, особых саперных команд (положение о них - Приказ по Военному ведомству 1883 г. № 131).

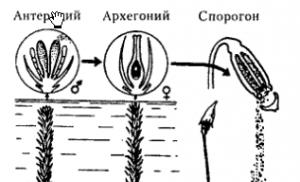

Относительно организации Русских Сапер необходимо отметить существующее в иностранных армиях стремление к слиянию в саперные частях 2 специальностей: саперной и понтонной.

В германских пионерных батальонах это сделано уже давно;

Австро-Венгрия же приступила к такому слиянию в 1893 г.; во Франции хотя и сохраняются особые понтонные части, но предположено придать Саперам легкие понтонные парки. Слияние этих 2 специальностей удобно тем, что можно с большей вероятностью рассчитывать всегда иметь под рукою хотя бы небольшую войсковую часть, способную выполнить всякую, потребную в поле, инженерную работу; при сохранении же специализации, Саперы легко могут оказаться там, где нужны понтонеры, и наоборот. Но такое объединение представляет и неудобства: при кратких сроках службы трудно обучить основательно даже 1 специальности, не только двум.

Деятельность Сапер, в свою очередь, распадается на 2 отрасли: службу в поле и в крепостях. В Германии и Австро-Венгрии, где вообще не имелось специальных крепостных войск (кроме крепостной артиллерии), вовсе нет и саперных частей, подготовленных собственно к крепостной войне, т. к. даже минерные роты обучались лишь работам при действии в поле.

Во Франции часть рот саперных батальонов откомандирована в состав постоянных гарнизонов крепостей. У нас же существуют особые крепостные саперные части.

Т. образом организация Сапер в иностранных армиях показывает стремление к образованию частей, подготовленных ко всякого рода работам, а у нас, в Российской империи, в видах более основательного обучения, в инженерных войсках сохранялось деление по специальностям.

О возникновении и постепенном развитии у нас инженерных войск см. Саперы, Парки, Понтонные батальоны.

О современном состоянии, на конец XIX в., см. Инженерные войска; вновь же образованные инженерные части перечислены в конце настоящей статьи.

Название статьи: Саперы в Российской императорской армии Категория темы: Источник статьи: Энциклопедия военных и морских наук. Под главной редакцией генерала от инфантерии Леера, Спб., 1897 г., т. VII. Дата написания статьи: 1897 г.

Пехотная рота царской армии

по штату, утверждённому 6 мая 1910 года, состояла из четырёх взводов, каждый из которых состоял из четырёх отделений. В каждом из отделений было по одному младшему унтер-офицеру

, командовавшему этим отделением, и по 11 нижних чинов. Вопрос о том, кто командовал взводом, офицер или унтер-офицер, часто дискутируется на различных военно-исторических форумах. По умолчанию взводом командовал старший унтер-офицер. Однако если взводу ставилась самостоятельная задача, в командование таким взводом вступал один из младших обер-офицеров роты - подпоручик

или поручик

. Дело в том, что при имеющихся в роте четырёх взводах, обер-офицеров, то есть, офицеров, имеющих чин от подпоручика до капитана включительно, по штату полагалось тоже четверо. Один из них - капитан

или штабс-капитан - командовал ротой (штабс-капитаны командовали нестроевыми

или неполными ротами), один числился старшим обер-офицером и исполнял обязанности заместителя командира роты

. В бою он, как правило, назначался начальником резерва. Двое же младших обер-офицеров по умолчанию ничем не командовали - их назначали командовать временными подразделениями - полуротами - или взводами, если таковым ставилась самостоятельная задача. Однако исполнение поручиком или подпоручиком обязанностей командира взвода было временным и оканчивалось с момента выполнения взводом поставленной задачи.

Кроме четырёх взводов в роте

имелось то, что сегодня назвали бы управлением. В него входили трое упомянутых офицера - старший обер-офицер (поручик

или, реже, штабс-капитан) и двое младших обер-офицеров - поручики

или подпоручики

; ротный фельдфебель, выполнявший обязанности, аналогичные обязанностям нынешнего старшине роты; один каптенармус; 1 горнист, 1 линейный сигналист, 6 барабанщиков; 7 носильщиков, 2 кашевара, 2 кухрабочих и 1 вольноопределяющийся. Кроме того, ни в один из взводов не входили четверо денщиков, полагавшихся каждому из офицеров.

Таким образом, штатная численность роты

составляла 226 человек.

Штатная численность взвода

- 49 человек, включая командира.

Штатная численность отделения

- 12 человек, включая командира.

Нестроевая рота

В каждом полку имелась одна нестроевая рота. В каждой из них состояло по два офицера - 1 ротный командир и 1 младший офицер, 1 фельдфебель, 4 каптенармуса, 1 помощник каптенармуса (младший унтер-офицер ), 10 писарей, 23 фельдшера, 1 надзиратель больных, 6 лазаретных служителей, 1 церковник, 1 закройщик и 1 спаровщик, 26 мастеровых (из них 1 слесарь и кузнец - для пулеметной команды); нестроевых: 1 старшего разряда (литограф), 45 младшего разряда (1 помощник литографа, 4 кашевара, 10 человек прислуги в офицерском собрании, 6 рабочих по кухне и при собрании, 24 погонщиков скота и мясников); обозных: 5 старших унтер-офицеров, 1 помощник старшего унтер-офицера (ефрейтор); обозных рядовых в полковом обозе: 8 - к парным патронным повозкам, 43 - к одноконным повозкам (16 - к патронным, 4 - к аптекарским, 2 - к повозкам с телефонным имуществом, 21 - к хозяйственным), 26 - к парным повозкам образца 1884 г., 8 - к лазаретным линейкам, 17 - к походным кухням пехотного образца, 1 - к походной кухне кавалерийского образца, 8 - к запасным лошадям; обозных рядовых в обозе пулеметной команды: 7 - к одноконным хозяйственным двуколкам, 1 - к походной кухне парной кавалерийского образца, 1 - к запасной лошади; 2 денщика.

Таким образом, штатная численность нестроевой роты составляла 251 человек.

Пулемётная команда

Помимо пехотной роты

в русских пехотных полках было ещё одно подразделение ротного уровня - пулемётная команда

. Пулемётная команда

входила непосредственно в состав полка и подчинялась его командиру, но могла полностью или по частям придаваться батальонам и даже ротам. В ней по штату имелись командир, 3 обер-офицера - один старший и двое младших, 1 фельдфебель, 2 взводных унтер-офицера, 2 пулемётных унтер-офицера, 1 каптенармус, 6 младших пулемётных унтер-офицеров, 8 ефрейторов-наводчиков; 8 запасных наводчиков, 24 подносчика патронов, 16 рядовых при пулемётных двуколках, 8 ездовых к пулемётным двуколкам, 8 ездовых к патронным двуколкам, 3 рядовых к заводным лошадям, 2 кашевара, 2 рабочих на кухне; 4 денщика.

Таким образом, штатная численность пулемётной команды составляла 99 человек. Вся эта сотня обслуживала лишь восемь пулемётов.

Часть пулемётной команды 303-го Сенненского полка

Инженерно-позиционная рота (ИПР).

Инженерно-дорожная рота (ИДР).

Рота инженерных заграждений (РИЗ).

Инженерно-саперная рота (ИСР).

Инженерно-сапёрная рота предназначена для выполнения задач по устройству заграждений и проделыванию проходов в минных полях.

Состав ИСР:

2 инженерно-сапёрных взвода;

Взвод управляемого минирования.

Вооружение ИСР:

Буровая машина БГМ – 1 ед.;

Автомобили Урал-43202 – 10 ед.;

Прицеп 2-пм-4 – 3 ед.;

Мотопила «Дружба» - 9 ед.;

Миноискатели ИМП – 12 ед.;

Комплект разведки КРИ – 6 ед.;

ДСП-30 – 6 ед.;

ПФМ – 3 ед.;

ПД-530 – 1 к-т.;

ПБУ-50 – 3 ед.

Возможности роты ИСР (за 10-12 часов):

1. Установить – 3-6 минных полей;

2. Проделать 6-9 проходов в минных полях;

3. Устроить 1-2 узла заграждения;

4. Выставить 1-2 ИНП;

5. Подготовить к подрыву 2-3 моста.

Состав РИЗ:

2 взвода заграждений;

1 взвод дистанционного минирования.

Вооружение РИЗ:

ГМЗ-3 – 3 ед.;

ПМЗ-4 – 4-3 к-тов.;

Автомобили Урал-43202 – 12 ед.;

Прицеп 2-ПН-4 – 3 ед.;

Комплект управляемого минного поля УМП-3– 3 к-та.

Возможности РИЗ (за 10-12 часов):

1. Установить 2-3 управляемых минных поля;

2. Выделить 2 подвижных отряда заграждений;

3. Проделать и содержать 3-4 прохода в минных полях.

Предназначена для оборудования и содержания путей выдвижения, наведения низководных мостов под грузы 60 т.

Состав ИДР:

2 инженерно-дорожных взвода;

Взвод разграждения;

Взвод тяжёлых механизированных мостов.

Вооружение ИДР:

Путепрокладчики БАТ-2 – 6 ед.;

Комплект ТММ-3 – 2 к-та.;

Установка УР-77-3 ед.

Возможности ИДР (за 10-12 часов):

1. Оборудовать и содержать 2 участка дорог по 75 км каждый;

2. Оборудовать 1-2 перехода через препятствие;

3. Проделать до 6 проходов в минных полях противника, непосредственно в ходе боя (длина прохода 100м ширина 6м).

Предназначена для выполнения задач по фортификационному оборудованию района обороны, позиций, пунктов управления, обеспечения водой подразделений и частей.

Состав ИПР:

2 инженерно-позиционных взвода;

Взвод инженерных конструкций;

Отделение водоснабжения;

Покрасочное отделение.

Вооружение ИПР:

Котлованная машина МДК – 3 ед.;

Траншейная машина БТМ – 3 ед.;

Экскаваторы ЭОВ-4421 – 4 ед.;

Автокран КС-2573 – 1 ед.;

Комплект КВС-А (КВС-У) – 3 к-та;

Станция фильтрования ВФС-10 – 1 к-т;

Пилорама ЛРВ-2 – 1 к-т;

Осветительная станция АД-75-ВС – 1 к-т;

Электростанция ЭСБ-8И- 1 к-т;

Покрасочная станция ПОС- 1 к-т;

Электростанция ЭД-16РАО – 1 к-т.

Возможности ИПР (за 10-12 часов):

1. Оборудовать 1-2 пункта водоснабжения;

2. Оборудовать 1-2 НП командира части;

3. Отрыть 30 км траншей и ходов сообщений;

4. Отрыть 20 укрытий для техники;

5. Заготовить до 50 м 3 пиломатериалов;

6. Произвести изготовление 50 пог. метров моста за смену;

7. Оборудовать 2-3 комплекта дробления.

Предназначена для обеспечения форсированных преград по наплавным мостам или с оборудованием десантных переправ.

Состав ПонР:

2 понтонных взводов;

Взвода плавающих транспортёров;

Берегового отделение.

Вооружение ПонР:

0,5 комплекта парка ПМП;

6 катеров типа БМК-Т;

4 паромно-мостовых машины;

БАТ-2 – 1 ед.;

ПТС-2 – 6 ед.

Возможности ПонР (за 10-12 часов):

1 наплавной мост протяжённостью 117 м под грузы 60т.

1 мост длиной 314 м под грузы 20 т.

Василий Ковальский

Организация русской полевой артиллерии к 1812 году

ЧИСЛЕННОСТЬ АРТИЛЛЕРИИ

В 1803 году по штатам артиллерия состояла из 1 гвардейского батальона, 9 артиллерийских полков, 2 конных батальонов. В них было 38 батарейных, 38 легких и 11 конных рот. Понтонный полк также относился к артиллерии. В осадной артиллерии состояло 180 орудий. Артиллерийские полки состояли из двух батальонов по 2 роты тяжелых орудий, предназначенных для установки в полевых укреплениях в батареях (12-ти фунтовых пушек и полупудовых единорогов) и 2 легких рот, предназначенных для действий непосредственно в боевых порядках пехоты (6-ти фунтовые пушки, четвертьпудовые единороги).

Неудачи войны 1805 года привели к усилению артиллерии. В 1805 году было сформировано 2 полка и 6 рот. В 1806 году дополнительно 8 полков и 4 конных роты.

В 1806-1807 годах в русской армии стали формироваться дивизии – войсковые соединения, состоящие из пехоты, кавалерии и артиллерии и имеющие постоянную организацию. Дивизия включала в себя две-три пехотные бригады, кавалерийскую бригаду и артиллерийскую бригаду. При этом артиллерийские (в том числе и понтонный) полки и батальоны были расформированы на роты. Из этих рот формируются артиллерийские бригады, которые состояли из одной конной роты, двух батарейных рот и двух-трех легких артиллерийских рот в зависимости от числа полков, с тем, чтобы на батальон пехоты приходилось по два орудия. При этом полковая артиллерия была пущена на укомплектование новых легких рот. Некоторые артиллерийские бригады имели понтонные роты. Артиллерийские бригады имели те же номера, что и дивизии, в состав которых они входили. Формировались также резервные и запасные артиллерийские бригады. Резервные должны были составлять артиллерийский резерв армий. Их можно уподобить артиллерии РГК. Из конно-артиллерийских рот резервных бригад формировалась артиллерия кавалерийских корпусов. Запасные бригады предназначались для покрытия потерь.

К началу войны 1812 года кавалерия из дивизий была исключена, и дивизии стали именоваться пехотными (кроме первой и второй гренадерских, впрочем, гренадеры – это тоже пехота) и включали, как правило, три бригады по два полка двухбатальонного состава. Соответственно этому артиллерийские бригады пехотных и гренадерских дивизий включали одну батарейную и две легкие роты.

В то время, как роты в пехотных и эскадроны в кавалериийских полках назывались по именам командиров, в артиллерии роты нумеровались. При временной передаче артиллерийских рот и бригад в состав других соединений их нумерация не изменялась. Командование могло отобрать частично или полностью артиллерию дивизий в свой резерв или для командировок. А могло, при необходимости, придать артиллерию из своего резерва или из состава других войск. Например, в Бородинском сражении в 3-м пехотном корпусе 1-й армии 1-я гренадерская дивизия была вообще без своей 1-й артбригады, две легкие роты которой, входили в артиллерийский резерв 1-й армии, а батарейная рота была передана 8-у пехотному корпусу 2-й армии. В артиллерийский резерв 1-й армии также входила одна легкая рота 3-й артбригады (из состава 3-й пехотной дивизии). 8-му пехотному корпусу была также передана батарейная рота 3-й резервной артбригады и полурота батарейной роты 3-й артбригады (3-й дивизии из состава 3-го пехотного корпуса). Эта передача артиллерии объяснялась, в том числе, и тем, что в 8-й пехотный корпус входила сводно-гренадерская дивизия 2-й армии, являвшаяся не штатным, а лишь временным соединением и не имевшая по этой причине собственной артиллерии. Эта дивизия была образована из сводногренадерских батальонов пехотных дивизий 2-й армии, которые, в свою очередь, были составлены из гренадерских рот, отобранных у полков этих дивизий.

К началу войны 1812 года в русскую артиллерию входило 27 полевых, 10 резервных и 4 запасных бригады. В них было 49 батарейных, 54 легких, 22 конных и 24 понтонных роты. В лейб-гвардии артиллерийской бригаде состояло 2 батарейных, 2 легких роты, к этой бригаде была прикомандирована артиллерийская команда морского гвардейского экипажа при двух орудиях. В лейб-гвардии конной артиллерии, организационно не входившей в состав бригады, было 2 конные батареи (а не роты) по 8 орудий. Дополнительно 2 конных роты были в Донском казачьем войске.

В 1813 году были образованы конные батарейные роты, имевшие на вооружении 12-ти фунтовые пушки и полупудовые единороги. И те, и другие получили дополнительную пару упряжных лошадей и запрягались восьмериком.