Самолет тб 3 в вов. Легендарные самолеты. В небе Китая

Начало работам по будущему бомбардировщику ТБ-3 положило задание Остехбюро, предложившее ещё в 1925 году ЦАГИ разработать достаточно оригинального по своему назначению самолёта. По замыслу эта тяжёлая четырёхмоторная машина, условно названная Т1-4РТЗ, предназначалась для транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске. В июне 1926 года Научно-Технический Комитет (НТК) при УВВС рассмотрел техническое задание на самолёт и добавил ко всему прочему функции ночного бомбардировщика. Из-за большой сложности конструкции работы, начатые Туполевым в декабре 1925 г., затянулись на три года. Предварительный чертёж АНТ-6 был готов в начале 1927 г., а 18 февраля 1929 г. Остехбюро заключило с ЦАГИ договор на постройку опытного экземпляра. Самолёт сохранил общие черты с ТБ-1, унаследуя от него фирменную форму фюзеляжа и гофрированную обшивку. Двигатели решили установить зарубежные – вначале рассчитывали на моторы Packard (800 л.с.), но затем остановились на Curtiss “Conqueror” (600 л.с.). Пока КБ доводило чертежи, военные несколько раз “корректировали” своё задание и даже планировали установить АНТ-6 на поплавки. В итоге, по причине отсутствия подходящих “плавсредств” (и не только в СССР, а мире вообще), способных выдержать столь внушительный самолёт, от этой идеи отказались, но некоторые узлы бомбардировщика хотели применить при постройке летающей лодки.

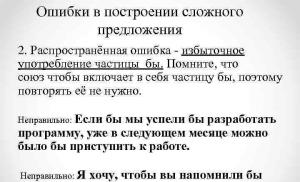

В октябре 1929 года в мастерских ЦАГИ приступили к сборке первого опытного образца. Сборка самолёта задерживалась, так как отечественная промышленность была не в состоянии обеспечить заводы-изготовители нужными материалами, поэтому часть деталей и оборудования пришлось закупать за границей. В добавок УВВС потребовало увеличить грузоподъёмность, дальность и потолок бомбардировщика, практически полностью отказавшись от транспортных функций.

21 февраля и 21 марта 1930 года проект самолёта рассматривала макетная комиссия и, высказав ряд замечаний, все же утвердила его. К 28 сентября первый АНТ-6 был готов и 31 октября подготовили к испытаниям. Полёты на опытном самолёте проводил М.М.Громов, однако первый полёт 22 декабря чуть не закончился катастрофой – сектора газа американских двигателей, не имея надёжной фиксации, разболтались и пилот с трудом привёл машину на аэродром. Ненадёжные моторы заменили на немецкие BMW-VIE 7,3 (730 л.с.).

25 апреля 1931 года улучшенный самолёт вновь вывели на испытания. Новый АНТ-6, помимо этого, имел ещё увеличенное по площади оперение, улучшавшее устойчивость в полёте. После успешного завершения госиспытаний АНТ-6 рекомендовали в серийное производство под обозначением ТБ-3. От опытного образца серийные машины отличались дополнительными стрелковыми точками под крылом и советскими моторами М-17.

Для постройки ТБ-3 выделили завод №22, начавший освоение конструкции самолёта в июне 1930 года. На него наложили план по постройке установочной партии из восьми бомбардировщиков в 1930-1931 гг., а к 28 апреля 1932 года завод сдал 10 ТБ-3, обладавших таким количеством дефектов, что летать на них было небезопасно. Тем не менее самолёты подготовили к первомайскому параду и только неимоверными усилиями механиков и пилотов этот демонстрационный полёт прошел успешно.

С осени к производству ТБ-3 подключили завод №39 – там первый самолёт выпустили в декабре 1932 года, а всего оба завода к началу 1933 года сдали 160 бомбардировщиков вместо запланированных 100. В ходе эксплуатации и серийного производства в конструкцию ТБ-3 вносилось множество изменений. Например с конца 1933 года все самолёты имели гладкий, а не гофрированный носок крыла. Возросшую массу самолёта снижали за счёт демонтажа переборок, лестниц и других не существенных элементов конструкции. Двигатели М-17/17Б заменили на более мощные М-17Ф. Именно модификации ТБ-3-4М-17 и составили большую часть из всех выпущенных бомбардировщиков.

Осенью 1931 года на ТБ-3 панировали установить отечественные двигатели М-34 (635\830 л.с.), рассчитывая поднять скорость самолёта. В январе 1933 г. подобной мотоустановкой оснастили один самолёт, однако прирост в скорости оказался совсем невелик – всего 10 км\ч. Далее М-34 поставили на ещё три бомбардировщика, получив при этом обратный эффект. Самолёты стали летать ещё медленнее. Впрочем, серию с М-34 все-таки наладили на заводе №22, посчитав, что оптимальным вариантом будет установка редукторных М-34Р, повышавших КПД винта на малых скоростях полёта.

Одновременно заводчане провели модернизацию самолёта. Мотокапоты сделали более обтекаемыми, с иным расположением радиаторов. В хвостовой части фюзеляжа появилась дополнительная секция Ф-4, в которой разместили турель Тур-4 со спаркой пулеметов ДА. Руль поворота тоже слегка видоизменили, подняв его и сделав вырез под кормовую турель. Задние колёса сделали тормозными, резиновые амортизаторы заменили на масляно-возушные. Испытания ТБ-3-4М-34Р проходили с 27 сентября по 6 октября 1933 г. ТТД самолёта выросли, что дало основная УВВС издать приказ о прекращении выпуска всех более ранних модификаций самолёта, хотя бомбардировщики с моторами М-17 и М-34 выпускались до начала 1934 года. Серийные экземпляры ТБ-3-4М-34Р имели целый отличий, наиболее важными из которых стали:

Замена хвостового костыля на колесо

Отсутствие коков винтов

Отсутствие верхней передней турели Тур-5

Улучшение приборного оборудования (на самолёте установили авиагоризонт, линию элукропневмопочты между пилотом и штурманом и фотоаппарат АФА-15, вместо старого “Поттэ”).

Эта модификация иногда проходила по документам как ТБ-3Р. Для полётов за границу девять самолётов довели до стандарта ТБ-3РД (с моторами М-34РД), улучшив их аэродинамику и убрав почти всё военное оборудование. Эскадрилья приняла участие в полётах в Варшаву, Рим и Париж.

В начале 1934 года на ТБ-3 стали устанавливать двигатели М-34РН с приводными нагнетателями. Применение наддува привело к увеличению высотности самолёта и к улучшению его скоростных характеристик. Больше того, бомбардировщик изменился внешне. Взамен спаренных колёсных тележек применили два колеса большого диаметра. Моторы прикрывались новыми капотами с существенно облагороженными формами и вращали винты диаметров 4,1 метра. Многочисленные стрелковые турели открытого типа заменили на экранированные Тур-8 с одним пулемётом ШКАС. Хвостовая турель получила раздвижной козырёк, а подкрыльевые стрелковые установки не устанавливались вообще. Путем такой модернизации удалось поднять скорость бомбардировщика до 288 км\ч, против 179 км\ч у самолётов с двигателями М-17 и М-34. Всего завод №22 собрал 74 таких самолёта, после чего предприятие перешло на выпуск бомбардировщиков с моторами М-34ФРН (900 л.с.) и М-34ФРНВ. На доработанных ТБ-3 устанавливали дополнительные топливные баки в консолях крыла и усовершенствованное приборное оборудование. В частности, появилось переговорное устройство СПУ-7Р и УКВ-радиостанция РЭС. Все модификации бомбардировщика, начиная с ТБ-3-4М-34РН имели увеличенный размах крыла, округлые законцовки стабилизатора и развитые зализы между крылом и фюзеляжем.

Серийное строительство ТБ-3 завершилось весной 1938 года, когда завод №22 выпустил последний бомбардировщик этого типа. Всего было собрано 819 самолётов ТБ-3.

Поднять ТТД бомбардировщика пытались разными методами. В соответствии с требованием высшего руководства в ВВС ОКДВА проектировался ТБ-3-4М-17Ф с уменьшенным составом вооружения и сокращённым экипажем. Таким нехитрым образом планировали нарастить скорость и увеличить радиус действия самолёта до 1200 км. Проект не был реализован.

В 1935 году на один из серийных ТБ-3 установили дизельные двигатели Чаромского, позволявшие увеличить дальность полёта до 4280 км. Самолёт был полностью построен, но вероятно никогда не летал.

Годом позже на ТБ-3-4М-34ФРНВ установили турбокомпрессоры ТК-1. Эта установка работала не слишком надёжно, и хотя ТТД бомбардировщика на больших высотах возрастали, серийно подобная модификация не строилась.

Испытывался самолёт и роли танкера и заправляемого бомбардировщика. В 1933-1936 гг. провели серию экспериментов, причем в качестве заправщика выступал Р-5. С ТБ-3Р (оборудованного комплектом АЗ-21) в полёте дозаправлялись истребители И-5 и И-16 (с комплектами АЗ-22). Тот же ТБ-3Р применяли для переброски топлива для танков и автомашин, устанавливая в его бомбоотсеке два бака Б-1000 на 2140 литров горючего.

В 1935 году ТБ-3 активно применялись для выброски десанта. Стандартно самолёт вмещал 20 парашютистов, но в перегрузку ТБ-3 мог брать 30-40 человек. При установке подвески ПГ-12 под бомбардировщик можно было подвешивать танк типа Т-37 или аналогичный по массе груз.

Особо стоят в списке модификаций ТБ-3 самолёты-звенья. В зависимости от типа самолётов, транспортируемых бомбардировщиком, менялось их количество. В первую очередь подобными комбинациями хотели оснастить дальновосточную авиацию, где планировали создать пять эскадрилий “звеньев”. На деле удалось организовать лишь одну, действовавшую на Черном Море в 1941-1942 гг.

Специально для морской авиации прорабатывался вариант торпедоносца. Под бомбардировщик можно было свободно подвесить две торпеды типа ТАВ-15 или ТАВ-27, причем последняя на момент выдачи задания ещё только находилась в состоянии разработки. В сентябре 1934 года изготовили опытный образец торпедоносца, проведшего несколько полётов с торпедами на борту. Опыт не увенчался успехом из-за недоработки торпедного оружия. В том же русле прошли испытания ТБ-3 с минами МАВ-1 и МАВ-2.

В июле-августе 1936 года один ТБ-3 из состава 2-й ТБАБ ЛенОВО участвовал в экспериментах по подвеске планируемой радиоуправляемой торпеды ПТ. Система на вооружение не была принята, хотя во время войны нечто похожее появилось у японцев.

Тогда же вышел на испытания специальный ТБ-3, получивший название “Задраенный”. На этом варианте полностью убрали все выступающие части, демонтировали вооружение и ненужное оборудование. Гофрированная обшивка была заменена на гладкую. Путем таких доработок удалось немного поднять скорость машины, хотя остальные характеристики остались практически на прежнем уровне. Так стало окончательно ясно, что ТБ-3 – это самолёт вчерашнего дня и создать на его основе тяжелый бомбардировщик, отвечающий стремительно возросшим требованиям времени, вряд ли удастся. В качестве примера можно привести ДБ-А, конструкции Болховитинова, но разговор о нем уже выходит за рамки темы ТБ-3.

Первые серийные ТБ-3-4М-17 начали поступать в 3-ю ТБАБ весной 1932 года. Осенью в ней насчитывалось уже 13 бомбардировщиков, летавших в составе ВВС ОКДВА. Производство самолётов быстро нарастало, поэтому для защиты восточных рубежей в дальневосточном округе к ноябрю 1933 года сосредоточили 86 таких бомбардировщиков в составе шести бомбардировочных авиакорпусов (БАК). Некоторое время ТБ-3 летали вместе с ТБ-1, постепенно вытеснив последних в учебные и транспортные эскадрильи.

Эксплуатация ТБ-3 проходила совсем не гладко. Самолёты разных серий по очереди страдали от разного рода конструктивных дефектов, большая часть которых пришлась на мотоустановку и радиаторы, которые на ТБ-3Р текли и разрушались после 10-20 часов эксплуатации. Много нареканий вызывала слабая конструкция вилки хвостового колеса, не выдерживающая полевых условий. Многие из самолётов не имели бомбоприцелов. Естественно, все эти и другие недостатки исправляли ремонтные бригады на местах базирования ТБ-3, частично модернизируя их. В конце 30-х годов некоторые самолёты получили пулемёты ШКАС и радиополукомпас РПК-2Б. Вместе с тем бомбардировщик оказался машиной довольно выносливой. Он был устойчив в полёте и приятен в пилотировании.

В середине 1935 года бомбардировщиками ТБ-3 и ТБ-3Р были вооружены 36 эскадрилий, большей частью находившихся на Дальнем Востоке. С исчезновением угрозы войны со стороны Японии самолёты постепенно начали возвращать на европейскую часть страны, но уже в 1938 году ему на смену пришёл новый самолёт – ДБ-3. Устаревшие бомбардировщики переводили в части второй линии и авиашколы, правда, не слишком торопясь полностью заменить их на ильюшинские машины. Серийное производство новейших ТБ-7 задерживалось, вот и решили не спешить со снятием ТБ-3 с вооружения.

В 1937 году шесть ТБ-3РН передислоцировали в Китай, нанеся на них китайские обозначения. Пока на самолётах летали советские пилоты (командовал группой Г.И.Тхор) всё обходилось без серьёзных поломок и проишествий. 20 мая 1938 года группа совершила налёт на Японию, забросав города Сасэбо, Нагасаки и Фукоку тоннами листовок, вызвав ещё большее уважение японцев к мощи советской авиации на Дальнем Востоке. Как только советские экипажи передали ТБ-3РН китайцам, те, не имея должных навыков пилотирования подобных самолётов, быстро угробили одну машину, а остальные вскоре довели до нелётного состояния.

Летом 1938 года ТБ-3 активно участвовали в бомбардировках японских войск на озере Хасан. 6 августа состоялся самый массированный налёт за всю историю самолёта – 60 ТБ-3 первыми обрушили на противника свои бомбы, после чего за дело взялись СБ, И-16 и И-15. Эффект был впечатляющим. Затем надобность в подобных налётах отпала и ТБ-3 переключили на грузовые перевозки.

На Халхин-Голе отдельная группа из 23 ТБ-3 начала боевые действия в ночь с 7 на 8 июля 1939 года. Вылетали по 3-9 машин с максимальной бомбовой нагрузкой 2000 кг. В целом интенсивность боевого использования ТБ-3 в Монголии были не слишком высокой и несколько самолётов применялись в качестве санитарных и транспортных.

При вторжении в Польшу в сентябре 1939 года ТБ-3 не совершали боевых вылетов на бомбардировку войск противника. Только один самолёт, использовавшийся в транспортных целях, совершил вынужденную посадку на территории занятой немцами и вскоре был возвращён назад.

Финская война принесла первые потери. ТБ-3 зачастую вылетали на боевые задания днём и без истребительного прикрытия, что и стало основными причинами утраты двух самолётов. Первый сбила ПВО финнов 13 февраля – бомбардировщик сел на лёд озера и, после боя с экипажем, был добит из миномётов. Второй был сбит истребителем 10 марта 1940 года. Тем не менее, старые ТБ-3 летали очень успешно. К тому это был единственный самолёт, способный поднять 2000-кг бомбу, столь необходимую для разрушения укреплений на линии Маннергейма, а его роль в качестве транспортного самолёта по снабжению окруженных советских войск вообще трудно переоценить.

1 ТБАП и 3 ТБАП 3-го ДБАК – 108 самолётов (94 исправных)

7 ТБАП 1-ой ДБАК – 44 (18) самолётов

14 ТБАП 18 БАД – 39 (32) самолётов

Таким образом группировка ТБ-3 у западных границ была достаточно сильна (всего имелось 191 машина различных модификаций), чем незамедлительно воспользовалось советское командование, бездарно растеряв почти половину самолётов в боях с немцами. 1-ый и 3-ий ТБАПы вступили в войну уже 22 июня, без потерь отбомбившись по наступающим немецким частям. 7-ой и 14-ый полки подключились к ним в следующие два дня, но от этого активность их боевого применения не уменьшилась. Самым невезучим из них оказался 3 ТБАП – 23 июня полк потерял один из четырёх ТБ-3 посланных на разведку (!) танковых колонн противника, 29 июня немецкие истребители и ПВО уничтожили ещё две группы бомбардировщиков, бомбивших противника у Бобруйска, а общие потери к 30 июня составили 11 самолётов.

Наиболее страшный эпизод в боевой карьере ТБ-3 произошел все же в 14 ТБАП. 10 июля 1941 года двенадцать бомбардировщиков вылетели на бомбометание в районе Житомира днём и без истребительного прикрытия. Над целью группу атаковали два Bf-109E – один истребитель был сразу сбит огнем стрелков, зато второй проявил просто чудеса меткости сбив семь самолётов!

К счастью, подобные случаи больше не повторялись, хотя в советской литературе и зарубежных источниках ТБ-3 рассматривают как старый и никуда не годный самолёт. Это далеко не так.

Оправившись от столь внушительных потерь в первые месяцы войны части ТБ-3, в которых осталось 84 машины (почти все самолёты были потеряны в боях, на аэродромах немцы уничтожили 16 самолётов и ещё около десятка захватили на аэродромах и в местах вынужденных посадок), доукоплектовали самолётами, присланными из дальневосточных округов. В марте 1942 года на фронт прибыли 62-ая и 53-я БАД трёхполкового состава. Но ещё в июле 1941 года на Украине сформировали 325-ый ТБАП с 22 самолётами из авиашкол и 250-ый ТБАП с 49 самолётами прислали с Дальнего Востока. Осенью из Ирана прибыла 39-ая ОАЭ с 12 бомбардировщиками ТБ-3-4М-17. Из этих трёх эскадрилий и полков, пополнивших ряды ТБ-3 в 1941 году, до победы не дожил ни один.

Главной задачей ТБ-3 с 1942 года стали ночные бомбардировки. Летая в этом качестве бомбардировщики добились наибольших успехов, даже превзойдя в некоторой степени более современные ТБ-7.Попутно самолёты модернизировались – на них устанавливали пулемёты УБТ на турелях УТК-1 и БС в люковых установках. Самолёты оснащали ночными прицелами НКПБ-3 и фотоаппаратами АФА-19. Использование крупных групп ТБ-3 стало редкостью. В основном вылетали по 2-3 самолёта и за ночь могли сделать по нескольку боевых вылетов. Постепенно научились бороться с ПВО. Стрелки гасили прожектора из нижних пулемётов, а Bf-109 редко удавалось подловить, а тем более уничтожить огромный бомбардировщик. Огромные проблемы доставляли двухмоторные Bf-110 – благодаря мощному пушечному вооружению эти перехватчики наносили временами очень болезненные удары. После встречи с этим немецким истребителем у ТБ-3 было очень немного шансов выйти из боя целым.

Очень активно ТБ-3 использовали в десантных операциях 1941-1942 гг. Первой успешной акцией стала выброска парашютистов в районе Слуцка 29 июня 1941 года при участии 24 бомбардировщиков. Далее ТБ-3 вполне успешно справлялись с транспортными функциями, перевозя горючее и военную технику. Например 3 октября 1941 года 40 самолётов участвовали в переброске танков Т-38 под Мценск. Впоследствии 7-ой и 14-ый ТБАПы снабжали блокадный Ленинград, а 53-ий и 62-ой авиаполки участвовали в Сталинградской битве, причем не только как транспортные.

Интенсивное боевое применение ТБ-3 продолжалось вплоть до сражения на Курской Дуге, где были задействованы самолёты 7-го Гвардейского ТБАП. Боевых потерь стало меньше, однако это не спасало ТБ-3 от старения. По причине изношенности и нехватки запчастей к двигателям М-17 и М-34 списали достаточно много бомбардировщиков. Последним на ТБ-3РН летал 52 Гвардейский ТБАП – его самолёты приняли участие в параде Победы и были выведены из состава ВВС осенью 1946 года.

Источники:

В.Н.Шунков «Красная Армия». Москва. АСТ \ Минск. Харвест. 2003

В.Котельников «Ударная мощь ВВС РККА» («История Авиации» 2001-05)

В.Котельников «Краснозвездный десант» («АвиаМастер» 2004-08)

В.Котельников «Воздушный линкор 2-го класса» («История Авиации» 2002-05)

В.Котельников «Линкор сталинских соколов» («Авиация и Время» 1997-04)

В.Раткин «Боевой счет ТБ-3» («Мир Авиации» 1997-02)

Тактико-технические данные тяжелых бомбардировщиков ТБ-3

1933 г. |

ТБ-3 4М-34ФРН 1936 г. |

|

| Длина, м | 25,40 | 25,18 |

| Размах крыла, м | 39,50 | 41,62 |

| Площадь крыла, м | 230,00 | 234,50 |

| Высота, м | 8,50 | |

| Масса пустого, кг | 10967 | |

| Масса взлётная, кг | 19500 | 18877 |

| Скорость макс., км\ч | 177 | 300 |

| Скорость у земли, км\ч | 197 | 245 |

| Скорость крейс., км\ч | 182 | |

| Дальность, км | 1350 | 1960 |

| Потолок, км | 3800 | 7740 |

| Двигатель, тип\л.с. | четыре рядных М-17Ф, 715 л.с. | четыре рядных М-34РФН, 970 л.с. |

| Экипаж, чел | 9-10 | |

| Стрелковое вооружение, тип\калибр | четыре-восемь 7,62-мм пулеметов ДА | четыре 7,62-мм пулемета ШКАС | до 4000 кг бомб |

рПДЗПФПЧЛХ Л УЕТЙКОПНХ ЧЩРХУЛХ ОПЧПЗП ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ ОБЮБМЙ ЪБДПМЗП ДП ФПЗП, ЛБЛ РПДОСМУС Ч ЧПЪДХИ ПРЩФОЩК боф-6 - ОБУФПМШЛП ВЩМЙ ПЮЕЧЙДОЩ РЕТУРЕЛФЙЧЩ НБЫЙОЩ. рПОБЮБМХ ПРБУБМЙУШ, ЮФП ПФЕЮЕУФЧЕООЩЕ РТЕДРТЙСФЙС РТПУФП ОЕ ПУЙМСФ УФПМШ ЛТХРОХА Й УМПЦОХА НБЫЙОХ, Й РТЕДМБЗБМЙ РЕТЕДБФШ ЪБЛБЪ ОЕНЕГЛПК ЖЙТНЕ "тПТВБИ", ОП, Л УЮБУФША, ПРФЙНЙУФЩ РПВЕДЙМЙ. у ЙАМС 1930 З. ПУЧПЕОЙЕН фв-3 ЪБОСМУС БЧЙБЪБЧПД No.22, ТБУРПМБЗБЧЫЙКУС Ч РПДНПУЛПЧОЩИ жЙМСИ. ч ФП ЧТЕНС ЬФП ПФЕЮЕУФЧЕООПЕ РТЕДРТЙСФЙЕ ЙНЕМП ОБЙВПМШЫЙК Ч УФТБОЕ ПРЩФ РПУФТПКЛЙ ГЕМШОПНЕФБММЙЮЕУЛЙИ УБНПМЕФПЧ Й ЧЩРХУЛБМП ДЧХИНПФПТОЩК ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛ фв-1. ч РМБОЕ ЪБЛХРПЛ ОПЧПК ФЕИОЙЛЙ ДМС ччу, ХФЧЕТЦДЕООПН Ч ЖЕЧТБМЕ 1930 З., ЪОБЮЙМПУШ, ЮФП Ч ЖЙОБОУПЧПН 1930/1931 З. ПФ РТПНЩЫМЕООПУФЙ ДПМЦОЩ РПМХЮЙФШ РЕТЧЩЕ ЧПУЕНШ фв-3. рПЪЦЕ ГЙЖТХ ДЧБЦДЩ ЛПТТЕЛФЙТПЧБМЙ, ТБУУЮЙФЩЧБС ДП ЛПОГБ 1931 З. РТЙОСФШ УОБЮБМБ РСФШ, РПФПН ФПМШЛП ФТЙ УБНПМЕФБ.

нЕЦДХ ФЕН, УХЭЕУФЧПЧБЧЫБС Ч ЕДЙОУФЧЕООПН ЬЛЪЕНРМСТЕ НБЫЙОБ ЧУЛПТЕ РТЙЧМЕЛМБ РТЙУФБМШОПЕ ЧОЙНБОЙЕ ЪБРБДОЩИ ТБЪЧЕДПЛ. уОБЮБМБ П "ОПЧПН ЮЕФЩТЕИНПФПТОПН ТХУУЛПН ДОЕЧОПН ВПНВПЧПЪЕ" ЪБЗПЧПТЙМЙ Ч ЗЕТНБОУЛПН зЕОЫФБВЕ. ч ПЛФСВТЕ 1931 З. Ч ойй ччу, ЗДЕ Й ОБИПДЙМУС Ч ЬФП ЧТЕНС боф-6, РТЙВЩМБ ОЕНЕГЛБС ДЕМЕЗБГЙС. еК РПЛБЪБМЙ ЙУФТЕВЙФЕМЙ й-4 Й й-5, Б ФБЛЦЕ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛ фв-1. оБ РПУМЕДОЕН ДБЦЕ ДБМЙ РПМЕФБФШ ОЕНЕГЛПНХ РЙМПФХ, РПУМЕ ЮЕЗП "ЬЛУЛХТУБОФЩ" ДЧЙОХМЙУШ ДБМШЫЕ, Й ЧПФ ФХФ, Х ПДОПЗП ЙЪ БОЗБТПЧ, ДЕМЕЗБГЙС ЧНЕУФЕ У УПРТПЧПЦДБАЭЙНЙ ОБФЛОХМБУШ ОБ ОЕ ЧПЧТЕНС ЧЩЛБЮЕООЩК ОБТХЦХ ЗЙЗБОФУЛЙК ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛ. пЖЙГЕТЩ ТЕКИУЧЕТБ ФХФ ЦЕ ЪБЛЙДБМЙ ОБЫЙИ УРЕГЙБМЙУФПЧ ЧПРТПУБНЙ ПВ ЬФПК НБЫЙОЕ, Б ФЕ ОЕ ЪОБМЙ, ЮЕЗП ПФЧЕЮБФШ - ЧЕДШ ДБЦЕ ХРПНЙОБФШ П УХЭЕУФЧПЧБОЙЙ ЬФПЗП УБНПМЕФБ ЙН ЪБРТЕФЙМЙ. фЕН ОЕ НЕОЕЕ, ЙЪ ПРТБЧДБФЕМШОЩИ ЪБРЙУПЛ ТХЛПЧПДУФЧБ ойй ЮЕФЛП ЧЙДОП, ЮФП ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛ РТПЙЪЧЕМ ОБ ОЕНГЕЧ ОЕЙЪЗМБДЙНПЕ ЧРЕЮБФМЕОЙЕ.

фЕН ЧТЕНЕОЕН РМБОЩ ТБЪЧЕТФЩЧБОЙС РТПЙЪЧПДУФЧБ УТЩЧБМЙУШ - ЪБДЕТЦЙЧБМЙ ОЕИЧБФЛБ НЕФБММБ, ЛПНРМЕЛФХАЭЙИ, ОЕПРТЕДЕМЕООПУФШ У УПУФБЧПН Й ТБЪНЕЭЕОЙЕН ПВПТХДПЧБОЙС Й ЧППТХЦЕОЙС. зПМПЧОПК УБНПМЕФ ЪБЧПДБ No.22 (УЕТ. No.2201), ХРТБЧМСЕНЩК ЬЛЙРБЦЕН р.й.мПЪПЧУЛПЗП, УПЧЕТЫЙМ РЕТЧЩК РПМЕФ 27 ЖЕЧТБМС 1932 З. Ч РТЙУХФУФЧЙЙ ОБТЛПНБ ФСЦЕМПК РТПНЩЫМЕООПУФЙ з.л.пТДЦПОЙЛЙДЪЕ, ЛПФПТПНХ ФПЗДБ РПДЮЙОСМПУШ Й УБНПМЕФПУФТПЕОЙЕ. л 28 БРТЕМС Ч жЙМСИ УПВТБМЙ РЕТЧХА РБТФЙА ЙЪ ДЕУСФЙ НБЫЙО У ФБЛЙН ТБУЮЕФПН, ЮФПВЩ ПОЙ РТЙОСМЙ ХЮБУФЙЕ Ч РЕТЧПНБКУЛПН РБТБДЕ Ч нПУЛЧЕ.

л ЬФПНХ ЧТЕНЕОЙ ЪБЧПДУЛПК БЬТПДТПН, ТБУРПМБЗБЧЫЙКУС ОБ ЪБМЙЧОПН МХЗХ Х нПУЛЧЩ-ТЕЛЙ, РПДФПРЙМП. пФ ОЕЗП ПУФБМБУШ РПМПУБ ДМЙОПК ПЛПМП 100 Н Й ЫЙТЙОПК 15-20 Н - ПЮЕОШ НБМП ДМС ЮЕФЩТЕИНПФПТОЩИ ЗЙЗБОФПЧ. уБНПМЕФЩ РТЕДЕМШОП ПВМЕЗЮЙМЙ, ОБ ВПТФХ ПУФБМЙУШ РП ДЧБ ЮЕМПЧЕЛБ - РЙМПФ Й НЕИБОЙЛ. рППДЙОПЮЛЕ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЙ РПДОЙНБМЙУШ Ч ЧПЪДХИ. рПУМЕ ЧЪМЕФБ ЛБЦДПЗП Ч НСЗЛПН ЗТХОФЕ ПУФБЧБМЙУШ ЗМХВПЛЙЕ ЛПМЕЙ, ЛПФПТЩЕ ТБВПЮЙЕ ФХФ ЦЕ ЪБУЩРБМЙ РЕУЛПН. фБЛ ЧУЕ ДЕУСФШ фв-3 РЕТЕЗОБМЙ ОБ гЕОФТБМШОЩК БЬТПДТПН.

нБЫЙОЩ ВЩМЙ ПЮЕОШ "УЩТЩНЙ", Й МЙЫШ ВМБЗПДБТС ПФЮБСООЩН ХУЙМЙСН ТБВПФОЙЛПЧ ЪБЧПДБ Й ойй ччу ЙИ ХДБМПУШ ЧЩЧЕУФЙ ОБ РБТБД. ьЛЙРБЦЙ УПУФПСМЙ ЧРЕТЕНЕЦЛХ ЙЪ ЪБЧПДУЛПЗП РЕТУПОБМБ Й ЧПЕООЩИ ЙЪ ойй. ч ЖАЪЕМСЦЕ ЛБЦДПЗП ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ УЙДЕМЙ ФЕИОЙЛЙ У ВЙДПОБНЙ ЧПДЩ, ЗПФПЧЩЕ ДПМЙФШ ФЕЛХЭЙЕ ТБДЙБФПТЩ. пДОБЛП ГЕМШ ВЩМБ ДПУФЙЗОХФБ. рБТБДОБС ДЕЧСФЛБ, ЛПФПТПК ЛПНБОДПЧБМ б.в.аНБЫЕЧ, РТПЙЪЧЕМБ ОЕЙЪЗМБДЙНПЕ ЧРЕЮБФМЕОЙЕ ОБ ЙОПУФТБООЩИ ЧПЕООЩИ БФФБЫЕ. чРТПЮЕН, ЕЭЕ РЕТЕД РБТБДПН фв-3 РТПДЕНПОУФТЙТПЧБМЙ ЙФБМШСОУЛПК ДЕМЕЗБГЙЙ, РЕТЕД ЛПФПТПК ЬЛЙРБЦЙ ЙУРЩФБФЕМЕК РПЛБЪБМЙ ФБЛЙЕ ФТАЛЙ, ЛБЛ ЧЙТБЦЙ У ЛТЕОПН ДП 60°-70° Й РПУБДЛХ У ТБЪЧПТПФПН ОБ ДЧХИ НПФПТБИ.

вЩУФТЕКЫЕНХ ЧОЕДТЕОЙА фв-3 Ч ЬЛУРМХБФБГЙА РТЙДБЧБМПУШ ПЮЕОШ ВПМШЫПЕ ЪОБЮЕОЙЕ. бМЛУОЙУ ЕЭЕ Ч ДЕЛБВТЕ 1931 З. ТБЪПУМБМ ГЙТЛХМСТ, Ч ЛПФПТПН ЗПЧПТЙМПУШ: "ч 1932 ЗПДХ Л ОБН Ч ччу РПУФХРЙФ ВПМШЫПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП фв-3 ОБ ЧППТХЦЕОЙЕ Й Ч ЬЛУРМХБФБГЙА. у ФБЛЙНЙ ВПМШЫЙНЙ Й УМПЦОЩНЙ НБЫЙОБНЙ НЩ УФПМЛОЕНУС ЧРЕТЧЩЕ,.. еУМЙ НЩ ОЕНЕДМЕООП ОЕ ОБЮОЕН ЗПФПЧЙФШ МЙЮОЩК УПУФБЧ Й, ЗМБЧОПЕ, РТЙУРПУПВМЕОЙС Й ПВПТХДПЧБОЙЕ... ФП ЧУФТЕФЙН ЮТЕЪЧЩЮБКОП ВПМШЫЙЕ ЪБФТХДОЕОЙС. .."\м ХЦЕ У ОБЮБМБ ЗПДБ ОБЮБМЙ ЖПТНЙТПЧБФШУС ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОЩЕ ВТЙЗБДЩ. дМС ОЙИ ЗПФПЧЙМЙ БЬТПДТПНЩ, РПДЧПЪЙМЙ ОЕПВИПДЙНПЕ ПУОБЭЕОЙЕ, ВПЕРТЙРБУЩ, ЗПТАЮЕЕ. дМС ЬФЙИ ВТЙЗБД РПДВЙТБМЙ МХЮЫЙИ МЕФЮЙЛПЧ, ЫФХТНБОПЧ, УФТЕМЛПЧ. зТХРРЩ УРЕГЙБМЙУФПЧ РТПИПДЙМЙ ПВХЮЕОЙЕ Ч ойй ччу Й ОБ ЪБЧПДЕ No.22.

еЭЕ 1 БРТЕМС 1932 З. У ПДОЙН ЙЪ РЕТЧЩИ УЕТЙКОЩИ УБНПМЕФПЧ ПЪОБЛПНЙМЙ Ч нПОЙОП ЛПНБОДОЩК УПУФБЧ ччу нПУЛПЧУЛПЗП ЧПЕООПЗП ПЛТХЗБ. ьФП ОЕ ВЩМП УМХЮБКОЩН. йНЕООП 17-К БЧЙБВТЙЗБДЕ Ч нПОЙОП РТЕДУФПСМП РЕТЧПК ПУЧБЙЧБФШ фв-3. ьФП УПЕДЙОЕОЙЕ, ЧППТХЦЕООПЕ фв-1, ХЦЕ ЙНЕМП ПРЩФ ЬЛУРМХБФБГЙЙ ФСЦЕМЩИ ГЕМШОПНЕФБММЙЮЕУЛЙИ НБЫЙО Й НПЦОП ВЩМП ТБУУЮЙФЩЧБФШ, ЮФП ПОП ВЩУФТЕЕ ДПУФЙЗОЕФ УФБДЙЙ ВПЕУРПУПВОПУФЙ. дБМЕЕ РТЕДРПМБЗБМПУШ ОБЮБФШ ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ЮЕФЩТЕИ ЬУЛБДТЙМЙК 26-К ВТЙЗБДЩ Ч уЕЭЕ Й ФТЕИ - 30-К Ч тЦЕЧЕ. дБМЕЕ ОБ РПЧЕУФЛЕ ДОС УФПСМЙ 11 -С ВТЙЗБДБ Ч чПТПОЕЦЕ, 20-С Ч иБТШЛПЧЕ Й 27-С Ч тПУФПЧЕ-ОБ-дПОХ. ьФП ЧУЕ Ч ЕЧТПРЕКУЛПК ЮБУФЙ УФТБОЩ. оБ дБМШОЕН чПУФПЛЕ Й Ч ъБВБКЛБМШЕ РТЕДРПМБЗБМПУШ УЖПТНЙТПЧБФШ ЮЕФЩТЕ ВТЙЗБДЩ - ДЧЕ Ч вПЮЛБТЈЧП, ПДОХ Ч иБВБТПЧУЛЕ Й ПДОХ Ч оЙЛПМШУЛ-хУУХТЙКУЛЕ.

ъБ 1-К ЛЧБТФБМ 1932 З. ДП УФТПЕЧЩИ ЮБУФЕК ДПВТБМЙУШ МЙЫШ РСФШ фв-3, ИПФС ПЖЙГЙБМШОП ЪБ ЬФПФ УТПЛ ЮЕТЕЪ ЧПЕООХА РТЙЕНЛХ РТПЫМЙ 46 ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ, ЮФП УПУФБЧМСМП РТЙНЕТОП ДЧЕ ФТЕФЙ РМБОБ. оБ ЬФЙИ УБНПМЕФБИ ОЕ ИЧБФБМП РТЙГЕМПЧ, ТБДЙПУФБОГЙК, ВПНВПДЕТЦБФЕМЕК, РХМЕНЕФПЧ. рТПЙЪЧПДУФЧП ТБДЙПУФБОГЙК 13-ул ЧППВЭЕ ОБЮБМПУШ ФПМШЛП Ч 1932 З., ДБК ЧЩРХУФЙМЙ ЙИ Ч ФПН ЗПДХ ЧУЕЗП ДЕУСФШ ЫФХЛ! тБДЙПУФБОГЙК 11 -ул Й ЧПЧУЕ ОЕ УДЕМБМЙ ОЙ ПДОПК. вПНВПЧЩЕ РТЙГЕМЩ "зЕТГ" (прв-1) Х ОБУ ПУЧБЙЧБМЙ У 1931 З., ОП ЪБ ДЧБ ЗПДБ УПВТБМЙ 127 РТЙГЕМПЧ, Б УФБЧЙМЙ ЙИ ОЕ ФПМШЛП ОБ фв-3. вПМЕЕ УМПЦОЩК "зЕТГ-вПКЛПЧ" (прв-2) Ч ууут УФБМЙ ДЕМБФШ ФПМШЛП У 1933 З. Й ЧЩРХУФЙМЙ Ч ФПН ЗПДХ ФТЙ ЬЛЪЕНРМСТБ. лПОЕЮОП, ЬФЙ УМПЦОЩЕ ПРФЙЮЕУЛЙЕ РТЙВПТЩ НПЦОП ВЩМП ЙНРПТФЙТПЧБФШ, ОП РПУФБЧЛЙ ЪБТХВЕЦОЩИ ЙЪДЕМЙК УДЕТЦЙЧБМ ОЕДПУФБФПЛ ЧБМАФЩ. уРБТЕООЩЕ ХУФБОПЧЛЙ дб-2 РПУФБЧЙМЙ Ч РТПЙЪЧПДУФЧП ФБЛЦЕ Ч ЛПОГЕ 1931 З., Б РПФПНХ Ч ФПН ЗПДХ ЙИ УДЕМБМЙ ПЮЕОШ ОЕНОПЗП.

уБНПМЕФЩ УДБЧБМЙ "ХУМПЧОП" ВЕЪ ЧУЕЗП ЬФПЗП, РПД ЗБТБОФЙКОЩЕ РЙУШНБ ЪБЧПДБ - ДПУМБФШ ЧУЕ ОЕДПУФБАЭЕЕ РТЙ РПМХЮЕОЙЙ РТСНП Ч ЧПЙОУЛЙЕ ЮБУФЙ. оХ Б УБНЩЕ ОЕХЛПНРМЕЛФПЧБООЩЕ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЙ ПУЕДБМЙ ОБ ЪБЧПДУЛПН БЬТПДТПНЕ. рПЬФПНХ ТЕБМШОП Ч ччу РПУФХРЙМП ЪОБЮЙФЕМШОП НЕОШЫЕ НБЫЙО, ЮЕН ВЩМП УПВТБОП.

бОБМЙЪЙТХС ЦЕ УЙФХБГЙА Ч ГЕМПН, РТЙИПДЙФУС РТЙЪОБФШ, ЮФП УХЭЕУФЧПЧБЧЫЙК Ч ФП ЧТЕНС ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙК ХТПЧЕОШ ОБЫЕК БЧЙБЙОДХУФТЙЙ СЧОП ОЕ УППФЧЕФУФЧПЧБМ УМПЦОПУФЙ фв-3. фБЛ, ЛТПОЫФЕКОЩ ЛТЕРМЕОЙС ЮБУФЕК ЛТЩМБ ДЕМБМЙУШ "РП НЕУФХ", Б УФЩЛПЧПЮОЩЕ ВПМФЩ ВЩМЙ ОЕУФБОДБТФОЩ РП ДМЙОЕ Й ДЙБНЕФТХ. пФНЕЮБМБУШ РМПИБС РПДЗПОЛБ ЮБУФЕК УБНПМЕФБ, ОЕВТЕЦОБС ПВТБВПФЛБ УФЩЛПЧ, ОЕЧЪБЙНПЪБНЕОСЕНПУФШ ХЪМПЧ ОБ НБЫЙОБИ ДБЦЕ ПДОПК УЕТЙЙ, ЧПМОЙУФПУФШ РПЧЕТИОПУФЙ ЛТЩМБ. пУПВЕООП НОПЗП РТЕФЕОЪЙК РТЕДЯСЧМСМПУШ Л УВПТЛЕ Й ОЙЧЕМЙТПЧЛЕ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ. фв-3 ЙЪ-ЪБ ФТЕВПЧБОЙС ЧПЪНПЦОПУФЙ РЕТЕЧПЪЛЙ РП ЦЕМЕЪОПК ДПТПЗЕ ЮМЕОЙМУС ОБ ПЮЕОШ ВПМШЫПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ХЪМПЧ, ДБЦЕ ЛТЩМП ТБЪДЕМСМПУШ ОЕ ФПМШЛП РПРЕТЕЛ, ОП Й ЧДПМШ. фБЛ ЧПФ, ЧУЕ ЬФП УПВЙТБМПУШ У ВПМШЫЙН ФТХДПН. оБРТЙНЕТ, УЕЛГЙЙ РПМХЛТЩМБ ПЛБЪЩЧБМЙУШ МЕЦБЭЙНЙ ОЕ Ч ПДОПК РМПУЛПУФЙ. эЕМЙ Ч УПЕДЙОЕОЙСИ ЪЙСМЙ ФБЛЙЕ, ЮФП ОБ ЪЙНХ ЙИ ЪБЛМЕЙЧБМЙ РПМПФОПН, ЮФПВЩ ОЕ ОБВЙЧБМУС УОЕЗ. п ФПН, ЮФП РТПЙУИПДЙМП ЧОХФТЙ УБНПМЕФБ, Й ЗПЧПТЙФШ ОЕ РТЙИПДЙФУС. ч УБНПК РЕТЧПК "чТЕНЕООПК РПМЕФОП-ЬУРМХБФБГЙПООПК ЙОУФТХЛГЙЙ" РП фв-3, ЧЩРХЭЕООПК хччу Ч 1932 З., РЕТЕЮЕОШ ОБЙВПМЕЕ ТБУРТПУФТБОЕООЩИ РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ ДЕЖЕЛФПЧ ЪБОЙНБЕФ ЫЕУФШ УФТБОЙГ, ОБВТБООЩИ ХВПТЙУФЩН ЫТЙЖФПН!

фЕН ОЕ НЕОЕЕ, ЙЪ ГЕИПЧ ЧЩИПДЙМЙ ЧУЕ ОПЧЩЕ НБЫЙОЩ, ФЕН ВПМЕЕ ЮФП ЧЩРХУЛ фв-3 ОБЮБМЙ ПУЧБЙЧБФШ ЕЭЕ ОБ ПДОПН РТЕДРТЙСФЙЙ - ЪБЧПДЕ No.39 Ч нПУЛЧЕ. 7 ДЕЛБВТС 1932 З. У ЕЗП БЬТПДТПНБ РПДОСМБУШ Ч ЧПЪДХИ РЕТЧБС НБЫЙОБ (УЕТ. No.3901). еЕ РЙМПФЙТПЧБМ ЬЛЙРБЦ а.й.рЙПОФЛПЧУЛПЗП. ъБ ЗПД ЬФП РТЕДРТЙСФЙЕ ЧЩРХУФЙМП РСФШ фв-3, Б Ч жЙМСИ ЙЪЗПФПЧЙМЙ 155 УБНПМЕФПЧ. ьФП УПУФБЧМСМП РТЙНЕТОП РПМПЧЙОХ РМБОПЧПЗП ЪБДБОЙС.

уХЭЕУФЧПЧБМЙ ЕЭЕ РМБОЩ УФТПЙФЕМШУФЧБ ОПЧПЗП ЪБЧПДБ ОБ дБМШОЕН чПУФПЛЕ, Ч ТБКПОЕ вПМПОШ-пДЦЕО, ЛПФПТЩК ДПМЦЕО ВЩМ ЧЩРХУЛБФШ ДП 200 фв-3 Ч ЗПД. чРПУМЕДУФЧЙЙ ДМС ЬФПЗП РТЕДРТЙСФЙС ЧЩВТБМЙ ДТХЗХА РМПЭБДЛХ - Ч ОЩОЕЫОЕН лПНУПНПМШУЛЕ-ОБ-бНХТЕ, ОП фв-3 ФБН ФБЛ Й ОЕ ОБЮБМЙ ЧЩРХУЛБФШ.

иПФС ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОЩИ БЧЙБВТЙЗБД ОБЮБМПУШ ХЦЕ Ч РЕТЧЩЕ НЕУСГЩ 1932 З., ПУОПЧОПК ФБЛФЙЮЕУЛПК ЕДЙОЙГЕК ччу тллб Ч ФП ЧТЕНС ЕЭЕ РТПДПМЦБМБ ПУФБЧБФШУС ЬУЛБДТЙМШС. рП ЫФБФХ ЕК РПМБЗБМПУШ ЙНЕФШ 12 фв-3 РМАУ ФТЙ т-5 ДМС ФТЕОЙТПЧЛЙ Й УЧСЪЙ. хЛПНРМЕЛФПЧБОЙЕ ПДОПК ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОПК ЬУЛБДТЙМШЙ ПВИПДЙМПУШ РТЙНЕТОП Ч 8 НЙММЙПОПЧ ТХВМЕК. хЦЕ РП ЬФПНХ Л РЙМПФБН ФСЦЕМЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ РТЕДЯСЧМСМЙ ПЮЕОШ ЧЩУПЛЙЕ ФТЕВПЧБОЙС. пОЙ ПВСЪБФЕМШОП ДПМЦОЩ ВЩМЙ ОБМЕФБФШ ЪОБЮЙФЕМШОПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЮБУПЧ ОБ т-5 Й фв-1, РТЙЮЕН ОБ РПУМЕДОЕН - ОБ РТБЧПН Й МЕЧПН УЙДЕОШСИ. ъБФЕН РПМБЗБМПУШ 18 РПМЕФПЧ У ЙОУФТХЛФПТПН ОБ фв-3. лПНБОДЙТБН УБНПМЕФПЧ, ЛТПНЕ ЬФПЗП, РТЕДРЙУЩЧБМЙУШ ДМЙФЕМШОЩЕ ФТЕОЙТПЧЛЙ ОБ РТБЧПН УЙДЕОШЕ фв-3 Ч ЛБЮЕУФЧЕ ЧФПТЩИ РЙМПФПЧ. й ЧДПВБЧПЛ ЛПНБОДЙТХ РТЕДЯСЧМСМПУШ ФТЕВПЧБОЙЕ П ОБМЙЮЙЙ РБТФЙКОПЗП УФБЦБ.

оБ РТБЛФЙЛЕ ПЛБЪБМПУШ, ЮФП ЬФБ УМПЦОБС Й ЗТПНПЪДЛБС УЙУФЕНБ УДЕТЦЙЧБЕФ ПУЧПЕОЙЕ ОПЧЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ. оХЦОПЗП ЛПМЙЮЕУФЧБ РЙМПФПЧ, УППФЧЕФУФЧХАЭЙИ ЧУЕН ФТЕВПЧБОЙСН, РТПУФП ОЕ ПЛБЪБМПУШ. дБ Й ФЕИ, ЛПЗП ОБЫМЙ, РТЙЫМПУШ РТПРХУЛБФШ ЮЕТЕЪ ДПМЗХА РТПГЕДХТХ ФТЕОЙТПЧПЛ. ч ТЕЪХМШФБФЕ ЧУЛПТЕ ВПЕУРПУПВОЩИ УБНПМЕФПЧ УФБМП УХЭЕУФЧЕООП ВПМШЫЕ, ЮЕН РПДЗПФПЧМЕООПЗП МЕФОПЗП УПУФБЧБ. лТПНЕ ЬФПЗП, ДМЙФЕМШОПЕ ПВХЮЕОЙЕ РПЗМПЭБМП НПФПТЕУХТУ Й ЗПТАЮЕЕ. рТЙЫМПУШ РПОЙЪЙФШ ФТЕВПЧБОЙС РП ОБМЕФХ Й УПЛТБФЙФШ РТПЗТБННХ ФТЕОЙТПЧПЛ, РПУЛПМШЛХ Л 1 СОЧБТС 1933 З. ФТЕВПЧБМПУШ РП РМБОХ РПДЗПФПЧЙФШ 200 ЬЛЙРБЦЕК.

фСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОБС ВТЙЗБДБ РПМОПЗП УПУФБЧБ ЙНЕМБ ЮЕФЩТЕ ЬУЛБДТЙМШЙ фв-3 (ЧУЕЗП 49 НБЫЙО), ЬУЛБДТЙМША "ЛТЕКУЕТПЧ" т-6 (12 УБНПМЕФПЧ) ДМС ДБМШОЕЗП УПРТПЧПЦДЕОЙС Й ТБЪЧЕДЛЙ Й ЬУЛБДТЙМША ЙУФТЕВЙФЕМЕК й-5 (31 ЫФХЛХ) ДМС РТЙЛТЩФЙС БЬТПДТПНПЧ Й ЬУЛПТФБ ВМЙЪ МЙОЙЙ ЖТПОФБ. фБЛЙН ПВТБЪПН, УПЪДБЧБМБУШ УФТПКОБС УФТХЛФХТБ УФТБФЕЗЙЮЕУЛПК БЧЙБГЙЙ. чУЕ ЬФП ДЕМБМПУШ ЧРЕТЧЩЕ Ч НЙТЕ. вТЙЗБДЩ ПВЩЮОП УОБЮБМБ ЖПТНЙТПЧБМЙУШ ЙЪ ДЧХИ ЬУЛБДТЙМЙК, Б РПФПН ТБЪЧПТБЮЙЧБМЙУШ ДП РПМОПЗП УПУФБЧБ.

тЕБМШОП ОБ 1 ПЛФСВТС 1932 З. Ч ФТЕИ ЬУЛБДТЙМШСИ Ч нПОЙОП ОБУЮЙФЩЧБМПУШ 10 фв-3, Ч тЦЕЧ ОЕ РПУФХРЙМ ОЙ ПДЙО, ЫЕУФШ ПЛБЪБМЙУШ Ч чПТПОЕЦЕ Й ЕЭЕ 13 РЕТЕЗОБМЙ РП ЧПЪДХИХ ОБ дБМШОЙК чПУФПЛ. оБДП УЛБЪБФШ, ЮФП РЕТЕМЕФ ОБ ФБЛПЕ ТБУУФПСОЙЕ Ч ФЕ ЧТЕНЕОБ ЧЩЗМСДЕМ ДПУФБФПЮОП УМПЦОЩН. лПНБОДПЧБМ РЕТЕЗПОЛПК у.б.ыЕУФБЛПЧ, ФПФ УБНЩК, ЛПФПТЩК УМЕФБМ Ч бНЕТЙЛХ ОБ "уФТБОЕ уПЧЕФПЧ". оБ ТБЪМЙЮОЩИ ЬФБРБИ фв-3 ДЕТЦБМЙУШ Ч ЧПЪДХИЕ ДП 12-14 ЮБУПЧ. 7 ОПСВТС ДЧБ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ 105-К ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОПК ЬУЛБДТЙМШЙ (фвбь) ЗПТДП РТПРМЩМЙ ОБД иБВБТПЧУЛПН Ч УПРТПЧПЦДЕОЙЙ РСФЕТЛЙ т-6. оП Л 27 ПЛФСВТС ччу ХУРЕМЙ РТЙОСФШ ХЦЕ 93 фв-3, ЙЪ ЛПФПТЩИ ПДЙО ХЦЕ ТБЪВЙМУС Ч ЛБФБУФТПЖЕ.

оБ 1 СОЧБТС 1933 Р Ч ВПЕЧПН УПУФБЧЕ ччу тллб ХЦЕ ЮЙУМЙМЙУШ 144 фв-3 Й ФПМШЛП ПДЙО ЙЪ ОЙИ СЧМСМУС ОЕЙУРТБЧОЩН. л ЛПОГХ ЗПДБ ЮЕФЩТЕИНПФПТОЩИ НБЫЙО Ч УФТПЕЧЩИ ЮБУФСИ ХЦЕ ВЩМП ВПМШЫЕ, ЮЕН фв-1, ОП ПОЙ РПЛБ МЙЫШ ДПРПМОСМЙ, Б ОЕ ЧЩФЕУОСМЙ РПУМЕДОЙЕ.

л ЬФПНХ ЧТЕНЕОЙ Х ПУОПЧОПК НБУУЩ МЕФОПЗП УПУФБЧБ ФХРПМЕЧУЛЙК ВПНВПЧПЪ ЧЩЪЩЧБМ ЮХЧУФЧП ЪБЛПООПЗП ХЧБЦЕОЙС. юЕФЩТЕИНПФПТОЩЕ ЗЙЗБОФЩ ПЛБЪБМЙУШ ДПУФБФПЮОП ХУФПКЮЙЧЩ Ч ЧПЪДХИЕ Й РПЛМБДЙУФЩ Ч РЙМПФЙТПЧБОЙЙ. ч ПФЪЩЧБИ ЙЪ ЮБУФЕК, ПУЧБЙЧБЧЫЙИ ОПЧХА НБЫЙОХ, ПФНЕЮБМПУШ: "лПОУФТХЛГЙС ЛПТБВМС фв-3 Ч ПУОПЧОПН ЧРПМОЕ ХДПЧМЕФЧПТЙФЕМШОБ, РТПЮОБ Й НПЦЕФ ЧЩДЕТЦБФШ УБНЩЕ ОЕВМБЗПРТЙСФОЩЕ ХУМПЧЙС ЬЛУРМХБФБГЙЙ РТЙ ХУМПЧЙЙ ХЧЕМЙЮЕОЙС ОБДЕЦОПУФЙ НПФПТОПК ЗТХРРЩ", "ЛБЮЕУФЧП РТПДХЛГЙЙ ЪБЧПДБ No. 22 Ч ПУОПЧОПН ХДПЧМЕФЧПТЙФЕМШОПЕ, ЪБ ЙУЛМАЮЕОЙЕН НЕМЛЙИ ДЕЖЕЛФПЧ", ОП Й ДЕЖЕЛФПЧ РП-РТЕЦОЕНХ ВЩМП ОЕНБМП. "оБМЙЮЙЕ НОПЗЙИ ЧНСФЙО ОБ ПВЫЙЧЛЕ, РТПТЩЧПЧ ЗПЖТБ, ЪБВПЙО, ФТЕЭЙО ПЛПМП ЪБЛМЕРПЛ Й Ч ДТХЗЙИ НЕУФБИ, ФТЕЭЙОЩ Ч ХЪМБИ, ОЕДПФСЦЛБ ВПМФПЧ, ПФУХФУФЧЙЕ ЫРМЙОФПЧЛЙ УПЕДЙОЕОЙК... вЕОЪЙОПЧЩЕ ВБЛЙ ФЕЛХФ, ЗМБЧОЩН ПВТБЪПН РП ЫЧБН..." лТБУЛБ, ЛПФПТПК РПЛТЩЧБМЙ УБНПМЕФ, ПЛБЪБМБУШ ОЕРТЙЗПДОПК ДМС НЕФБММБ - ЫЕМХЫЙМБУШ, ЧУРХЮЙЧБМБУШ Й ПФМЕФБМБ. йОУФТХЛГЙС РП ЬЛУРМХБФБГЙЙ ЗТХУФОП ЛПОУФБФЙТПЧБМБ: "...ПЛТБУЛБ, МЕЗЛП УРПМЪБАЭБС РПД ЧМЙСОЙЕН ДПЦДС, Б ЪБЮБУФХА Й РТПУФП Ч РПМЕФЕ, ОЕ НПЦЕФ ЧЩДЕТЦБФШ ДБЦЕ ВЕТЕЦОПЗП ПВНЩЧБОЙС НСЗЛЙНЙ ФТСРЛБНЙ..." вЩЧБМЙ Й ПЮЕОШ УЕТШЕЪОЩЕ УМХЮБЙ ЧЩЧПТБЮЙЧБОЙС ХЪМБ РПМХПУЙ ЫБУУЙ ОБ ЧЪМЕФЕ. рПЬФПНХ ОБ РПУМЕДОЙИ УЕТЙСИ 1933 З. УФБЧЙМЙ ХУЙМЕООЩЕ РПМХПУЙ, ЛПФПТЩЕ ФБЛЦЕ ТБУУЩМБМЙ Ч НЕУФБ ДЙУМПЛБГЙЙ.

пУПВЩЕ ОБТЕЛБОЙС ЧЩЪЩЧБМБ НПФПХУФБОПЧЛБ: ТБЪТХЫБМЙУШ ЧПДПТБДЙБ-ФПТЩ, ФЕЛМЙ Й ПВТЩЧБМЙУШ ТБЪМЙЮОЩЕ ФТХВПРТПЧПДЩ, МПНБМЙУШ ЛПМЕОЮБФЩЕ ЧБМЩ ДЧЙЗБФЕМЕК. ч УФТПЕЧЩИ ЮБУФСИ УФПМЛОХМЙУШ Й У ДТХЗЙНЙ ОЕРТЙСФОПУФСНЙ, ОБРТЙНЕТ ФТЕЭЙОБНЙ Ч ЗПТЙЪПОФБМШОЩИ ФТХВБИ ФЕМЕЦЕЛ ЫБУУЙ. уЧПК ЧЛМБД Ч ЬФХ ЛБТФЙОХ ЧОЕУМЙ РТЙНЙФЙЧОЩЕ ХУМПЧЙС ПВУМХЦЙЧБОЙС ОБ РПМЕЧЩИ БЬТПДТПНБИ. фБЛ, ДМС ФПЗП ЮФПВЩ УПВТБФШ фв-3, Ч ЮБУФСИ РПРТПУФХ ЛПРБМЙ ПЗТПНОХА СНХ У РТПЖЙМЙТПЧБООЩНЙ ПФЛПУБНЙ, ХЛМБДЩЧБМЙ ФХДБ УЕЛГЙЙ Й УПЕДЙОСМЙ ЙИ ВПМФБНЙ. ьФП ВЩМП ЛХДБ МЕЗЮЕ, ЮЕН ЙЪЗПФПЧМЕОЙЕ УМПЦОПК НОПЗПСТХУОПК УЙУФЕНЩ ЛПЪМПЧ, РТЕДРЙУБООПК ТЕЗМБНЕОФПН.

л УМПЧХ ЗПЧПТС, Л ОБЪЕНОПНХ ПВУМХЦЙЧБОЙА фв-3 РПДПЫМЙ ПЮЕОШ УЕТШЕЪОП. дМС ОЕЗП ТБЪТБВБФЩЧБМУС ГЕМЩК ОБВПТ УРЕГЙБМЙЪЙТПЧБООЩИ БЧФПНБЫЙО Й РТЙГЕРПЧ, Ч ФПН ЮЙУМЕ РТПЕЛФЙТПЧБМБУШ РЕТЕДЧЙЦОБС НБУФЕТУЛБС ОБ ЫБУУЙ ЗТХЪПЧЙЛБ. рП РЕТЧПНХ ЙЪДБООПНХ ТЕЗМБНЕОФХ Ч ЛПНРМЕЛФ УТЕДУФЧ ПВУМХЦЙЧБОЙС фв-3 ЧИПДЙМЙ РСФШ ЛПМЕУОЩИ Й ЗХУЕОЙЮОЩИ НБЫЙО, Ч Ф.Ю. ФТБЛФПТ "лПННХОБТ" ДМС ВХЛУЙТПЧЛЙ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ РП БЬТПДТПНХ. оБ РТБЛФЙЛЕ ФЕИОЙЛЙ ОЕ ИЧБФБМП. рТЙ ПФУХФУФЧЙЙ ФТБЛФПТБ ПВИПДЙМЙУШ 40-50 ЛТБУОПБТНЕКГБНЙ, ФПМЛБЧЫЙНЙ НБЫЙОХ РПД ТХЛПЧПДУФЧПН УФБТЫЕЗП ФЕИОЙЛБ, УМЕДЙЧЫЕЗП, ЮФПВЩ УБНПМЕФ ОЕ ТБЪЧПТБЮЙЧБМЙ УМЙЫЛПН ЛТХФП - НПЦОП ВЩМП УЧЕТОХФШ ЛТЕРМЕОЙС ФЕМЕЦЕЛ. еУМЙ ФТБЛФПТ ЙНЕМУС, ФП РПФТЕВОПУФШ Ч "ЦЙЧПК УЙМЕ" УПЛТБЭБМБУШ ДП 10-12 ЮЕМПЧЕЛ. пОЙ ЪБОПУЙМЙ ИЧПУФ УБНПМЕФБ.

оБ ЪЕНМЕ фв-3 ПВУМХЦЙЧБМЙ РСФШ НЕИБОЙЛПЧ, ЛПФПТЩН ИЧБФБМП ТБВПФЩ. ъБРТБЧЛБ ФПМШЛП ПДОПЗП ВЕОЪПВБЛБ (У РТЙНЕОЕОЙЕН РОЕЧНБФЙЛЙ) ЪБОЙНБМБ ФТЙ У РПМПЧЙОПК ЮБУБ, Б ВБЛПЧ УФПСМП ЮЕФЩТЕ - УБНПМЕФ РПФТЕВМСМ ДП 360 М ФПРМЙЧБ Ч ЮБУ. ч УЙУФЕНХ ПИМБЦДЕОЙС ЛБЦДПЗП НПФПТБ ОБДП ВЩМП ЧМЙФШ 10-12 ЧЕДЕТ ЧПДЩ (ЪЙНПК - ЗПТСЮЕК). нПФПТЩ РП ЙОУФТХЛГЙЙ РПМБЗБМПУШ ЪБЧПДЙФШ УЦБФЩН ЧПЪДХИПН ПФ БЬТПДТПНОПЗП ВБММПОБ. б ЕУМЙ ЕЗП РПД ТХЛПК ОЕ ЙНЕМПУШ, ПВИПДЙМЙУШ ТЕЪЙОПЧПК РЕФМЕК ОБ ДМЙООПК РБМЛЕ, ЛПФПТХА ДЕТЗБМЙ ЮЕМПЧЕЛ РСФШ. йОПЗДБ Л ФБЛПНХ РТЙУРПУПВМЕОЙА РТЙРТСЗБМЙ МПЫБДШ. иТБРПЧЙЛЙ ДМС БЧФПУФБТФЕТПЧ ОБ ЧФХМЛБИ ЧЙОФПЧ ЧЧЕМЙ ЪОБЮЙФЕМШОП РПЪЦЕ.

оЕУНПФТС ОБ ЧРЕЮБФМСАЭЙЕ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ОПЧЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ Х ОЙИ ЙНЕМЙУШ Й ПРТЕДЕМЕООЩЕ ОЕДПУФБФЛЙ, ЗМБЧОЩН ЙЪ ЛПФПТЩИ Ч ФП ЧТЕНС ВЩМБ УТБЧОЙФЕМШОП ОЕВПМШЫБС ДБМШОПУФШ ДМС НБЫЙОЩ РПДПВОПЗП ЛМБУУБ. оЕПВИПДЙНПУФШ ХЧЕМЙЮЕОЙС ЬФПЗП РБТБНЕФТБ ПУПВЕООП ПЭХЭБМБУШ Ч ъБВБКЛБМШЕ Й ОБ дБМШОЕН чПУФПЛЕ, ЗДЕ РПФЕОГЙБМШОЩЕ ГЕМЙ ДБМЕЛП ПФУФПСМЙ ПФ УПЧЕФУЛПК ЗТБОЙГЩ. ч ЮБУФСИ РТБЛФЙЛПЧБМЙ ПВМЕЗЮЕОЙЕ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ ЪБ УЮЕФ УОСФЙС РПДЛТЩМШЕЧЩИ ВБЫЕО, ВБМПЛ дЕТ-15 Й дЕТ-16, Б ЙОПЗДБ Й ЛБУУЕФ дЕТ-9, ЮФП ЬЛПОПНЙМП ДП 400 ЛЗ. оП ХЧЕМЙЮЕОЙЕ ДБМШОПУФЙ ЪБ УЮЕФ ПУМБВМЕОЙС ЧППТХЦЕОЙС УПЛТБЭБМП ВПЕЧЩЕ ЧПЪНПЦОПУФЙ УБНПМЕФБ. рПЬФПНХ РПЫМЙ РП РХФЙ ХЧЕМЙЮЕОЙС ТБЪТЕЫЕООПЗП ЧЪМЕФОПЗП ЧЕУБ. рПУМЕДОЙК УОБЮБМБ ДПЧЕМЙ ДП 19.300 ЛЗ, Б ЪБФЕН ДП 19.500 ЛЗ. рТБЧДБ, ЧЪМЕФ РПМХЮБМУС ЪБФСОХФЩН, ТБЪВЕЗ ЪБОЙНБМ 680 Н - ДМС БЬТПДТПНПЧ ФПЗП ЧТЕНЕОЙ ЬФП ВЩМП ДПЧПМШОП НОПЗП. рПУМЕ ЬФПЗП МЙНЙФЩ РП ЧЪМЕФОПНХ ЧЕУХ ДМС УФТПЕЧЩИ ЮБУФЕК РЕТЕУНПФТЕМЙ. дМС ТБООЙИ УЕТЙК (ДП No.22200) ЕЗП ПЖЙГЙБМШОП ХУФБОПЧЙМЙ ТБЧОЩН 19,5 Ф, ДМС ВПМЕЕ РПЪДОЙИ - 20 Ф.

ч 1933 З. ОБЫМЙ Й ДТХЗЙЕ УРПУПВЩ ХЧЕМЙЮЕОЙС ТБДЙХУБ ДЕКУФЧЙС фв-3. чП-РЕТЧЩИ, ОБЮБМЙ МЕФБФШ ОБ ПВЕДОЕООЩИ УНЕУСИ (НОПЗП ЧПЪДХИБ - НБМП ФПРМЙЧБ). рТЙ РТБЧЙМШОПК ТЕЗХМЙТПЧЛЕ ЛБТВАТБФПТПЧ ЬФП ДБЧБМП РТЙВБЧЛХ Л ДБМШОПУФЙ РТЙНЕТОП Ч 15%. чП-ЧФПТЩИ, РПРТПВПЧБМЙ РЕТЕКФЙ УП ЫФБФОПК ВЕОЪЙО-ВЕОЪПМШОПК УНЕУЙ ОБ ЬФЙМЙТПЧБООЩК ВЕОЪЙО. вЕОЪЙОП-ВЕОЪПМШОХА УНЕУШ РТЙНЕОСМЙ РПФПНХ, ЮФП н-17 У ЕЗП ЧЩУПЛПК УФЕРЕОША УЦБФЙС ОБ ЮЙУФПН ПФЕЮЕУФЧЕООПН ОЙЪЛПУПТФОПН ВЕОЪЙОЕ УФТБДБМ ПФ ДЕФПОБГЙЙ. вЕОЪПМ РПЧЩЫБМ ПЛФБОПЧПЕ ЮЙУМП, РПЛБЪЩЧБАЭЕЕ ХУФПКЮЙЧПУФШ РТПФЙЧ ДЕФПОБГЙЙ, ОП УОЙЦБМ ФЕРМПЧХА ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФШ ФПРМЙЧБ. ч ЬФЙМЙТПЧБООПН ВЕОЪЙОЕ БОФЙДЕФПОБГЙПООБС РТЙУБДЛБ - ФЕФТБЬФЙМУЧЙОЕГ, УПДЕТЦЙФУС Ч ПЮЕОШ ОЕВПМШЫПН ЛПМЙЮЕУФЧЕ. рПЬФПНХ ФБЛПЗП ВЕОЪЙОБ ДМС ОПТНБМШОПК ТБВПФЩ ДЧЙЗБФЕМС ОХЦОП НЕОШЫЕ. рТЙ ФПН ЦЕ ЪБРБУЕ ЗПТАЮЕЗП ДБМШОПУФШ ХЧЕМЙЮЙЧБМБУШ РТЙНЕТОП ОБ 20%.

ч ЙАОЕ 1933 З. ДЧБ УБНПМЕФБ, н.н.зТПНПЧБ Й б.в. аНБЫЕЧБ, ЪБ УЮЕФ РТЙНЕОЕОЙС ПВЕДОЕООПК УНЕУЙ Й ЬФЙМЙТПЧБООПЗП ВЕОЪЙОБ РПЛБЪБМЙ ДБМШОПУФШ 3150 ЛН. чУЕ ЮМЕОЩ ЬЛЙРБЦЕК РПМХЮЙМЙ ВМБЗПДБТОПУФШ тЕЧЧПЕОУПЧЕФБ Й РП НЕУСЮОПНХ ПЛМБДХ. дЧБ НЕУСГБ УРХУФС аНБЫЕЧ РПДОСМ Ч ЧПЪДХИ НПДЙЖЙГЙТПЧБООЩК ПВМЕЗЮЕООЩК фв-3. оБ ОЕН РПМОПУФША ХВТБМЙ ОБТХЦОХА РПДЧЕУЛХ ВПНВ. чНЕУФП ЬФПЗП Ч РТПУФПТОПН ЖАЪЕМСЦЕ ХУФБОПЧЙМЙ ДПРПМОЙФЕМШОЩЕ ЛБУУЕФЩ дЕТ-9. чУЕЗП УБНПМЕФ ФЕРЕТШ НПЗ ОЕУФЙ ЧОХФТЙ 36 ВПНВ РП 100ЛЗ. ъБ УЮЕФ ДЕНПОФБЦБ ВПНВПДЕТЦБФЕМЕК РПД ЖАЪЕМСЦЕН Й ЛТЩМПН, ЛПЕ-ЛБЛПЗП ПВПТХДПЧБОЙС Й ПВМЕЗЮЕОЙС УБНПК ЛПОУФТХЛГЙЙ ЧЩЙЗТБМЙ 518 ЛЗ. еЭЕ ВПМЕЕ 100 ЛЗ РПМХЮЙМЙ ЪБ УЮЕФ ХНЕОШЫЕОЙС ЪБРБУБ НБУМБ Ч РПМФПТБ ТБЪБ (ЬФП ЧОЕДТЙМЙ Й Ч УЕТЙЙ). оП УХННБТОЩК ЧЕУ У ВПНВБНЙ ДПЫЕМ ДП 20 Ф. дПВБЧПЮОЩК ВЕОЪЙО Й ХМХЮЫЕОЙЕ БЬТПДЙОБНЙЛЙ РПЪЧПМЙМЙ ЕЭЕ ХЧЕМЙЮЙФШ ДБМШОПУФШ. 8 БЧЗХУФБ 1933 З. ЬЛЙРБЦ аНБЫЕЧБ УПЧЕТЫЙМ ВЕУРПУБДПЮОЩК РЕТЕМЕФ эЕМЛПЧП-еЧРБФПТЙС-эЕМЛПЧП, УВТПУЙЧ 2500 ЛЗ ВПНВ ОБ РПМЙЗПОЕ Ч лТЩНХ Й РПЛТЩЧ ТБУУФПСОЙЕ Ч 2500 ЛН.

оБ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБИ ЧЩРХУЛБ 1933 З. ДПВЙМЙУШ ДПУФБФПЮОП ЧЩУПЛПК ОБДЕЦОПУФЙ ЛБЛ РМБОЕТБ, ФБЛ Й НПФПХУФБОПЧЛЙ. рТЙ ЬФПН ПФ УЕТЙЙ Л УЕТЙЙ ЧЕУ РХУФПЗП УБНПМЕФБ ОЕХЛМПООП УОЙЦБМУС. еУМЙ ДМС РЕТЧЩИ НБЫЙО ПО ВЩМ ПЛПМП 12.000 ЛЗ, ФП Л НБЫЙОЕ No.22301 ДПЫМЙ ДП ХТПЧОС 11.350 ЛЗ. ч ЗПДПЧПН ПФЮЕФЕ ойй ччу ХДПЧМЕФЧПТЕООП ЪБРЙУБОП: "уБНПМЕФ фвъ-4н17 ВЩМ ДПЧЕДЕО РП УЧПЙН ДБООЩН РПМОПУФША ХДПЧМЕФЧПТСАЭЙН РПУФБЧМЕООПК ЪБДБЮЕ". оЕНОПЗП ЛПТСЧП, ОП ЧРПМОЕ УРТБЧЕДМЙЧП. ч ТЕЪХМШФБФЕ УПЧНЕУФОЩИ ХУЙМЙК ЛПММЕЛФЙЧБ ЛПОУФТХЛФПТПЧ, УЕТЙКОЩИ ЪБЧПДПЧ Й ччу УФТБОБ РПМХЮЙМБ ЗТПЪОПЕ УПЧТЕНЕООПЕ ПТХЦЙЕ, У ОБМЙЮЙЕН ЛПФПТПЗП ОЕ НПЗМЙ ОЕ УЮЙФБФШУС РПФЕОГЙБМШОЩЕ РТПФЙЧОЙЛЙ.

оБ 1933 З. ччу РЕТЧПОБЮБМШОП ЪБЛБЪБМЙ 350 фв-3, ЪБФЕН РПД ДБЧМЕОЙЕН РТЕДУФБЧЙФЕМЕК РТПНЩЫМЕООПУФЙ ЧПЕООЩЕ ПЗТБОЙЮЙМЙ УЧПЙ БРРЕФЙФЩ 300 НБЫЙОБНЙ. рП РМБОБН ЪБ ЗПД РТЕДУФПСМП УЖПТНЙТПЧБФШ 22 ЬУЛБДТЙМШЙ, ДМС ЮЕЗП ФТЕВПЧБМПУШ 264 ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ. оБ РТБЛФЙЛЕ Ч 1933 З. ЪБЧПДЩ ЧЩРХУФЙМЙ 307 фв-3. ьФП РПЪЧПМЙМП ОБУЩФЙФШ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБНЙ ччу, ЖБЛФЙЮЕУЛЙ ЧРЕТЧЩЕ Ч НЙТЕ УПЪДБЧ ЛТХРОЩЕ УПЕДЙОЕОЙС УФТБФЕЗЙЮЕУЛПК БЧЙБГЙЙ - ВПНВБТДЙТПЧПЮОЩЕ БЧЙБЛПТРХУБ (вбл). чУЕЗП УЖПТНЙТПЧБМЙ РСФШ ФБЛЙИ ЛПТРХУПЧ (РП ДЧЕ ВТЙЗБДЩ Ч ЛБЦДПН). рПОБЮБМХ ПОЙ ЙНЕМЙ ОБ ЧППТХЦЕОЙЙ фв-3 Й фв-1, ОП РПУФЕРЕООП ЮЕФЩТЕИНПФПТОЩЕ НБЫЙОЩ ЧЩФЕУОСМЙ фв-1 ОБ ТПМШ ХЮЕВОЩИ Й ФТБОУРПТФОЩИ.

юБУФЙ Й УПЕДЙОЕОЙС ФСЦЕМЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ ЮБУФП ОПУЙМЙ ГЧЕФЙУФЩЕ ОБЙНЕОПЧБОЙС, ИБТБЛФЕТОЩЕ ДМС ФПЗП ЧТЕНЕОЙ. оБРТЙНЕТ, "9-С ВТЙЗБДБ ЙНЕОЙ 10-ЗП чУЕУПАЪОПЗП УЯЕЪДБ мЕОЙОУЛПЗП ЛПНУПНПМБ". рСФШ ЧИПДЙЧЫЙИ Ч ОЕЕ ЬУЛБДТЙМЙК ОПУЙМЙ ЙНЕОБ чПТПЫЙМПЧБ, лБЗБОПЧЙЮБ, лЙТПЧБ, рПУФЩЫЕЧБ Й лПУБТЕЧБ.

ч ПЛФСВТЕ 1933 З. ОБ дБМШОЕН чПУФПЛЕ ХЦЕ УПУТЕДПФПЮЙМЙ ХДБТОЩК "ЛХМБЛ" ЙЪ ФТЕИ ВТЙЗБД - 26-К, 28-К Й 29-К, ЙНЕЧЫЙИ Ч ПВЭЕК УМПЦОПУФЙ 134 фв-3. ьФПНХ УРПУПВУФЧПЧБМБ РЕТЕВТПУЛБ ЙЪ ЕЧТПРЕКУЛПК ЮБУФЙ УФТБОЩ ГЕМЙЛПН 11 -Й фвбв ЙЪ чПТПОЕЦБ (ОБ ОПЧПН НЕУФЕ, Ч оЕТЮЙОУЛЕ, ПОБ УФБМБ 29-К). ч чПТПОЕЦЕ ЧНЕУФП ОЕЕ Ч 1934 З. УЖПТНЙТПЧБМЙ ОПЧХА ВТЙЗБДХ У РТЕЦОЙН ОПНЕТПН.

ьФЙ УЙМЩ СЧМСМЙУШ УЕТШЕЪОЩН УДЕТЦЙЧБАЭЙН ЖБЛФПТПН ДМС БЗТЕУУЙЧОЩИ ХУФТЕНМЕОЙК сРПОЙЙ, ЮШЙ ЧПЕООЩЕ ПЮЕОШ ХЧБЦЙФЕМШОП ПФОПУЙМЙУШ Л "ДМЙООПК ТХЛЕ" тллб. фБЛ, ПГЕОЙЧБС РПФЕОГЙБМШОЩЕ РПФЕТЙ ПФ ХДБТБ УПЧЕФУЛЙИ ФСЦЕМЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ РП ТБКПОХ фПЛЙП, НБКПТ лБФБПЛБ РТЙЫЕМ Л ЧЩЧПДХ, ЮФП ХЭЕТВ РТЕЧЪПКДЕФ ФПФ, ЮФП ОБОЕУМП ЪОБНЕОЙФПЕ ЪЕНМЕФТСУЕОЙЕ 1923 З. рТПФЙЧПРПУФБЧЙФШ фв-3 СРПОГБН ФПЗДБ ВЩМП ОЕЮЕЗП. ч БЧЗХУФЕ 1933 З. ЙЪЧЕУФОЩК СРПОУЛЙК ЧПЕООЩК УРЕГЙБМЙУФ иЙТПФБ ДБЦЕ РТЕДМПЦЙМ РМБО ОБОЕУЕОЙС ХРТЕЦДБАЭЕЗП ХДБТБ РП БЬТПДТПНБН рТЙНПТШС УЙМБНЙ РБМХВОПК БЧЙБГЙЙ, ОЕ УЮЙФБСУШ ОЙ У РПФЕТСНЙ УБНПМЕФПЧ, ОЙ У ЧПЪНПЦОПК ЗЙВЕМША БЧЙБОПУГЕЧ.

й ДЕКУФЧЙФЕМШОП, Ч ЫФБВБИ БЧЙБВТЙЗБД ччу плдчб МЕЦБМЙ ЪБРЕЮБФБООЩЕ РБЛЕФЩ У ХЛБЪБОЙЕН ГЕМЕК Ч сРПОЙЙ, нБОШЮЦХТЙЙ Й лПТЕЕ. ьЛЙРБЦЙ фв-3 ХЮЙМЙУШ МЕФБФШ ОПЮША Й Ч ПВМБЛБИ, ПТЙЕОФЙТПЧБФШУС ОБД ФБКЗПК Й ОБД НПТЕН. ч ЮБУФОПУФЙ, ЫФХТНБОБН РТЙЫМПУШ ПУЧБЙЧБФШ НПТУЛЙЕ ЛБТФЩ, УФТПЙЧЫЙЕУС Ч ДТХЗПК РТПЕЛГЙЙ - нЕТЛБФПТБ. ч НБТФЕ 1934 З. 16 фв-3 УПЧЕТЫЙМЙ ФТЕОЙТПЧПЮОЩК РПМЕФ чПЪДЧЙЦЕОЛБ-НЩУ рПЧПТПФОЩК-уПЧЗБ-ЧБОШ-иБВБТПЧУЛ-чПЪДЧЙЦЕОЛБ. дТХЗБС ЗТХРРБ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ РТПЫМБ РП НБТЫТХФХ оЕТЮЙОУЛ-дХЫЛБЮБО-вБТЗХЪЙО-оЕТЮЙОУЛ РТПФСЦЕООПУФША 1300 ЛН, ЙЪ ОЙИ 300 ЛН ПОБ МЕФЕМБ Ч ПВМБЛБИ. ъБ ДПЧПМШОП ЛПТПФЛЙК УТПЛ фв-3 ОБ дБМШОЕН чПУФПЛЕ ОБМЕФБМЙ 50.000 ЛН.

чУЕЗП ЪБ ЗПД УНПЗМЙ УЖПТНЙТПЧБФШ 17 ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОЩИ ЬУЛБДТЙМЙК. рТЙ ЬФПН ДПМС ВПНВБТДЙТПЧПЮОПК БЧЙБГЙЙ Ч ччу тллб РПДОСМБУШ У 26% ДП 35%. иПФЕМЙ ЦЕ РПМХЮЙФШ ЗПТБЪДП ВПМШЫЕ - ЙЪ-ЪБ ОЕДПЧЩРПМОЕОЙС РМБОПЧ Ч 1933 З. ПФЛБЪБМЙУШ ПФ УПЪДБОЙС ЫЕУФЙ ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОЩИ ВТЙЗБД. рП РЕТЧПОБЮБМШОЩН ОБНЕФЛБН ХЦЕ Л ЛПОГХ ФПЗП ЗПДБ ИПФЕМЙ ЙНЕФШ 864 ФСЦЕМЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ Ч УХИПРХФОПК БЧЙБГЙЙ Й 576 Ч НПТУЛПК! рТБЧДБ, ЬФП ПФОПУЙМПУШ Л ФСЦЕМЩН ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБН ЧППВЭЕ, ФБЛ ЛБЛ фв-1 Ч ЬФПН ТБУЛМБДЕ ХЦЕ ОЕ ХЮЙФЩЧБМЙУШ. рТЕДРПМБЗБМПУШ, ЮФП "МЙОЛПТЩ 2-ЗП ЛМБУУБ" фв-3 Ч 1934-1935 ЗЗ ВХДХФ ДПРПМОЕОЩ "МЙОЛПТБНЙ 1 -ЗП ЛМБУУБ" - фв-4 Й фв-6 (УППФЧЕФУФЧЕООП ЧПУШНЙНПФПТОЩНЙ Й ДЧЕОБДГБФЙНПФПТОЩНЙ!). юЕФЩТЕИНПФПТОЩЕ НБЫЙОЩ РТЙ ЬФПН ДПМЦОЩ ВЩМЙ УПУФБЧМСФШ РПМПЧЙОХ РБТЛБ ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОПК БЧЙБГЙЙ, фв-4 - 40%, Б фв-6 - ПУФБЧЫЙЕУС 10%. оП ЧПУШНЙНПФПТОЩК ЗЙЗБОФ ПУФБМУС ФПМШЛП ПРЩФОЩН ПВТБЪГПН, Б фв-6 ЧППВЭЕ ОЕ РПУФТПЙМЙ Й фв-3 ОБДПМЗП ПУФБМУС "УФБОПЧЩН ИТЕВФПН" ПФЕЮЕУФЧЕООПК ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОПК БЧЙБГЙЙ, РТЙЮЕН ЙНЕООП УБНПМЕФЩ У НПФПТБНЙ н-17 УФБМЙ УБНПК НБУУПЧПК НПДЙЖЙЛБГЙЕК фв-3 (ВПМЕЕ РПМПЧЙОЩ ПВЭЕЗП ЧЩРХУЛБ).

у 1934 З. РБТЛ ФСЦЕМПВПНВБТДЙТПЧПЮОПК БЧЙБГЙЙ ОБЮБМ РПРПМОСФШУС ХУПЧЕТЫЕОУФЧПЧБООЩНЙ УБНПМЕФБНЙ У ПФЕЮЕУФЧЕООЩНЙ НПФПТБНЙ н-34. оПЧХА УЙМПЧХА ХУФБОПЧЛХ РТЕДМБЗБМПУШ ЧОЕДТЙФШ ОБ УЕТЙКОЩИ НБЫЙОБИ ЕЭЕ Ч 1933 З. ч ОПСВТЕ 1931 З. ЬФПФ ДЧЙЗБФЕМШ РТПЫЕМ ЗПУХДБТУФЧЕООЩЕ ЙУРЩФБОЙС У ЙНРПТФОЩНЙ ЛБТВАТБФПТБНЙ Й НБЗОЕФП, Б Ч УМЕДХАЭЕН ЗПДХ - У ПФЕЮЕУФЧЕООЩНЙ БЗТЕЗБФБНЙ. у ОБЮБМБ 1933 З. УЕТЙКОЩЕ н-34 (НПЭОПУФША 750-800 М.У.) ОБЮБМЙ ЧЩИПДЙФШ ЙЪ ГЕИПЧ НПУЛПЧУЛПЗП ЪБЧПДБ No.24 (ОЩОЕ "уБМАФ"). дП ЛПОГБ ЗПДБ ЧЩРХУФЙМЙ 790 ЬЛЪЕНРМСТПЧ.

пДОБЛП ТЕБМШОЩК РТЙТПУФ УЛПТПУФЙ, ПРТЕДЕМЕООЩК ОБ ЙУРЩФБОЙСИ, ПЛБЪБМУС ОЕЧЕМЙЛ - ПЛПМП 10 ЛН/Ю. тБУИПД ЗПТАЮЕЗП РТЙ ЬФПН ЙЪТСДОП ЧПЪТПУ, Б ЪОБЮЙФ, ХНЕОШЫЙМБУШ ДБМШОПУФШ. ч ЙФПЗЕ РТЙЫМЙ Л ЧЩЧПДХ, ЮФП ДМС ФЙИПИПДОПЗП фв-3 ВХДХФ ВПМЕЕ ЧЩЗПДОЩ ЗПФПЧСЭЙЕУС ТЕДХЛФПТОЩЕ н-34R РПЪЧПМСЧЫЙЕ РПДОСФШ лрд ЧЙОФБ РТЙ НБМЩИ УЛПТПУФСИ. оП н-34 ЧУЕ-ФБЛЙ ЧОЕДТЙМЙ ОБ УЕТЙКОЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБИ ЪБЧПДБ No.22, РПУЛПМШЛХ ЬФП ДБЧБМП ОЕЛПФПТПЕ ХМХЮЫЕОЙЕ ЧЪМЕФОЩИ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛ Й РПЪЧПМСМП ПУЧПЙФШ ОПЧХА НПФПХУФБОПЧЛХ. дЧЙЗБФЕМЙ РПМХЮЙМЙ ОПЧЩЕ, ВПМЕЕ ПВФЕЛБЕНЩЕ ЛБРПФЩ Й ОПЧЩЕ ТБДЙБФПТЩ, РЕТЕНЕЭЕООЩЕ ОБЪБД, РПД ЛТЩМП. йЪ ОПЧЫЕУФЧ РПСЧЙМПУШ ФБЛЦЕ ЛБМПТЙЖЕТОПЕ ПФПРМЕОЙЕ ЛБВЙО. фЕРМП ЪБВЙТБМЙ ПФ ЧЩИМПРОЩИ ЛПММЕЛФПТПЧ ДЧЙЗБФЕМЕК. чЙОФЩ ПУФБЧБМЙУШ ДЕТЕЧСООЩНЙ ДЧХИМПРБУФОЩНЙ, ДЙБНЕФТПН 3,18 Н.

уБНПМЕФЩ У н-34 ВЩМЙ РПЮФЙ ОБ ФПООХ ФСЦЕМЕЕ - ВПМШЫЙК ЧЕУ ЙНЕМЙ УБНЙ НПФПТЩ, РПЮФЙ ЧДЧПЕ ХЧЕМЙЮЙМЙ ЕНЛПУФШ НБУМПВБЛПЧ, Ч РПМФПТБ ТБЪБ УФБМП ВПМШЫЕ ЧПДЩ Ч УЙУФЕНЕ ПИМБЦДЕОЙС. вПНВПЧПЕ Й УФТЕМЛПЧПЕ ЧППТХЦЕОЙЕ ПУФБЧБМПУШ ЙДЕОФЙЮОЩН УБНПМЕФБН У НПФПТБНЙ н-17. фПМШЛП РПУМЕДОЙЕ УЕТЙЙ У ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ No.22386 МЙЫЙМЙУШ РПДЛТЩМШЕЧЩИ ПРХУЛБЕНЩИ ВБЫЕО. йИ ЪБНЕОЙМЙ "ЛЙОЦБМШОПК" ХУФБОПЧЛПК Ч МАЛЕ ЖАЪЕМСЦБ ДМС УФТЕМШВЩ ЧОЙЪ-ОБЪБД. ч МАЛЕ ЙНЕМЙУШ ДЧБ ЗОЕЪДБ ДМС ЫЛЧПТОЕК, ОП ФПМШЛП ПДЙО РХМЕНЕФ дб У ЪБРБУПН ЙЪ ЫЕУФЙ ДЙУЛПЧ.

нБУУПЧЩК ЧЩРХУЛ ОПЧПК НПДЙЖЙЛБГЙЙ ИПФЕМЙ ОБЮБФШ У ПУЕОЙ 1933 З., ОП НПФПТЩ РПУФХРБМЙ У РЕТЕВПСНЙ Й Ч СОЧБТЕ УМЕДХАЭЕЗП ЗПДБ ЪБЧПД РТПДПМЦБМ УДБЧБФШ ОЕЛПФПТЩЕ УБНПМЕФЩ У НПФПТБНБНЙ РПД н-34, ОП УФПСМЙ ОБ ОЙИ н-17. жБЛФЙЮЕУЛЙ УЕТЙКОЩК ЧЩРХУЛ ТБЪЧЕТОХМУС У ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ No.22281. л1 СОЧБТС 1934З. ччу РТЙОСМЙ 38 ОПЧЩИ НБЫЙО. нПФПТЩ н-34 ПГЕОЙЧБМЙУШ ЛБЛ ЧТЕНЕООЩЕ, Б УБНБ НПДЙЖЙЛБГЙС - ЛБЛ РЕТЕИПДОБС, ОП ФБЛЙИ фв-3 ЧЩРХУФЙМЙ ПЛПМП УПФОЙ.

пФ УЕТЙЙ Л УЕТЙЙ РП НЕТЕ УПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙС РТПЙЪЧПДУФЧБ РМБОЕТ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ УФБОПЧЙМУС МЕЗЮЕ. еУМЙ РЕТЧЩЕ НБЫЙОЩ У н-34 ЙНЕМЙ РХУФПК ЧЕУ Ч УТЕДОЕН ПЛПМП 12.500 ЛЗ, ФП ДБМЕЕ ПО УОЙЪЙМУС ДП 12.200 ЛЗ, Б Х УБНПМЕФПЧ ВЕЪ ВБЫЕО в-2 ПО ДПЫЕМ ДП 12.100 ЛЗ.

рЕТЧПК УБНПМЕФЩ У НПФПТБНЙ н-34 ОБЮБМБ ПУЧБЙЧБФШ 23-С фвбв Ч нПОЙОП. оБ 7 НБТФБ Ч ОЕК ХЦЕ ОБИПДЙМЙУШ 22 НБЫЙОЩ, ОП ПУЧПЙМЙ ЬФПФ ФЙР ФПМШЛП ДЕЧСФШ ЬЛЙРБЦЕК. л ОБЮБМХ ЙАМС ОБ фв-3 У н-34 ХЦЕ МЕФБМБ ЧУС ВТЙЗБДБ. ъБФЕН УБНПМЕФЩ РПУФХРЙМЙ ЧП 2-А фвбв ччу вБМФЙКУЛПЗП ЖМПФБ Й 11 -А фвбв Ч нПОЙОП. пДОБЛП ччу РТПДПМЦБМЙ ОБУФБЙЧБФШ ОБ ЧОЕДТЕОЙЙ ОБ фв-3 ТЕДХЛФПТОЩИ н-34т. ьФБ НПДЙЖЙЛБГЙС НЙЛХМЙОУЛПЗП ДЧЙЗБФЕМС ВЩМБ ЙЪЗПФПЧМЕОБ ПРЩФОПК УЕТЙЕК Ч ЙАМЕ 1932 З. ч НБЕ УМЕДХАЭЕЗП ЗПДБ ПОБ РТПЫМБ ЗПУХДБТУФЧЕООЩЕ ЙУРЩФБОЙС, Б У ЛПОГБ ЗПДБ ЧЩРХУЛБМБУШ УЕТЙКОП, ОП ФПМШЛП Ч БРТЕМЕ 1934 З. ЙЪ ГЕИПЧ ОБЮБМЙ ЧЩИПДЙФШ РЕТЧЩЕ, ЧРПМОЕ ЗПДОЩЕ НПФПТЩ.

еЭЕ Ч УЕОФСВТЕ 1933 З. ОБ фв-3 No.22202 РПУФБЧЙМЙ н-34т ЙЪ ПДОПК ЙЪ РТПВОЩИ РБТФЙК У ОПЧЩНЙ ЧЙОФБНЙ ДЙБНЕФТПН 4,4 Н. оП ЪБНЕОПК ДЧЙЗБФЕМЕК ДБМЕЛП ОЕ ПЗТБОЙЮЙМЙУШ. ъБ УЮЕФ ХУФБОПЧЛЙ ТЕДХЛФПТБ ЧБМ ЧЙОФБ УНЕУФЙМУС ЧЧЕТИ, ЮФП РТЙЧЕМП Л ОЕПВИПДЙНПУФЙ ЙЪНЕОЙФШ ЛБРПФЩ. оБ УБНПМЕФЕ РПМОПУФША РЕТЕДЕМБМЙ ИЧПУФПЧХА ЮБУФШ. ч ЖАЪЕМСЦЕ РПСЧЙМБУШ ДПРПМОЙФЕМШОБС УЕЛГЙС ж-4, ЗДЕ ТБЪНЕУФЙМЙ ЛПТНПЧХА ФХТЕМШ фХТ-6 У РБТПК РХМЕНЕФПЧ дб Й ВПЕЪБРБУПН Ч 12 ДЙУЛПЧ. рЕТЧПОБЮБМШОП ПОБ ВЩМБ ЙЪПМЙТПЧБОБ ПФ ПУФБМШОПК ЮБУФЙ ЖАЪЕМСЦБ, ОП ЧУЛПТЕ ЫЙТЙОХ УЕЛГЙЙ ж-3 ОЕУЛПМШЛП ХЧЕМЙЮЙМЙ Й УДЕМБМЙ Ч ОЕК УЛЧПЪОПК РТПИПД, ТБЪОЕУС РП ВПТФБН ФТПУЩ ХРТБЧМЕОЙС. тХМШ ОБРТБЧМЕОЙС РПДОСМЙ, ЙЪНЕОЙЧ ЕЗП ЛПОФХТЩ, Ч ЮБУФОПУФЙ УДЕМБМЙ ЧЩТЕЪ ОБД ФХТЕМША. еЗП РМПЭБДШ ЧПЪТПУМБ ОБ 0,404 НЗ. хЧЕМЙЮЙМЙ Й РМПЭБДШ ТХМЕК ЧЩУПФЩ, ПДОПЧТЕНЕООП РПДТЕЪБЧ ЙИ Х ЖАЪЕМСЦБ. хУЙМЙМЙ ЛЙМЕЧХА ЛПМПОЛХ. уФТЕМЛПЧПЕ ЧППТХЦЕОЙЕ, ЪБ ЙУЛМАЮЕОЙЕН ЛПТНПЧПК ХУФБОПЧЛЙ, РПМОПУФША УППФЧЕФУФЧПЧБМП РПЪДОЙН фв-3 У НПФПТБНЙ н-34 - - ВЕЪ РПДЛТЩМШОЩИ ВБЫЕО, ОП У МАЛПЧПК ХУФБОПЧЛПК. тЕЪЙОПЧЩЕ БНПТФЙЪБФПТЩ ЫБУУЙ ЪБНЕОЙМЙ НБУМСОП-ЧПЪДХЫОЩНЙ. ъБДОЙЕ ЛПМЕУБ ПУОПЧОЩИ ФЕМЕЦЕЛ, ФЕРЕТШ ГЕМШОПМЙФЩЕ, РПМХЮЙМЙ ЗЙДТБЧМЙЮЕУЛЙЕ ЛПМПДПЮОЩЕ ФПТНПЪБ, РПЪЧПМЙЧЫЙЕ РТЙНЕТОП ОБ ЮЕФЧЕТФШ УПЛТБФЙФШ ДЙУФБОГЙА РТПВЕЗБ. лТПНЕ ФПЗП, ХМХЮЫЙМБУШ Й НБОЕЧТЕООПУФШ ОБ ЪЕНМЕ, РПУЛПМШЛХ РТБЧХА Й МЕЧХА ФЕМЕЦЛЙ НПЦОП ВЩМП РТЙФПТНБЦЙЧБФШ ТБЪДЕМШОП. чОЕДТЕОЙС ФПТНПЪПЧ ОБ УЕТЙКОЩИ фв-3 хччу ФТЕВПЧБМП ЕЭЕ У НБТФБ 1933 Р, Й зМБЧОПЕ ХРТБЧМЕОЙЕ БЧЙБГЙПООПК РТПНЩЫМЕООПУФЙ (зхбр) У ЬФЙН УПЗМБЫБМПУШ, ОП, ЛБЛ ЧЙДЙН, ОЕ ФПТПРЙМПУШ РТЕФЧПТСФШ Ч ЦЙЪОШ.

у 27 УЕОФСВТС РП 6 ПЛФСВТС 1933 З. ПРЩФОЩК УБНПМЕФ РТПИПДЙМ ЪБЧПДУЛЙЕ ЙУРЩФБОЙС, Б У 19 ПЛФСВТС - ЗПУХДБТУФЧЕООЩЕ. ч ойй ччу НБЫЙОБ РПЮЕНХ-ФП РПМХЮЙМБ РТПЪЧЙЭЕ "фПТЗУЙО". йУРЩФБОЙС РПЛБЪБМЙ, ЮФП МЕФОЩЕ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ТЕЪЛП ХМХЮЫЙМЙУШ, ОЕУНПФТС ОБ РТЙТПУФ ЧЪМЕФОПЗП ЧЕУБ (ОБ 1460 ЛЗ). чБТЙБОФ У н-34т РТЙОСМЙ Л УЕТЙКОПК РПУФТПКЛЕ ЛБЛ ЬФБМПО ОБ 1934 З., ОЕУНПФТС ОБ ФП, ЮФП ДЧЙЗБФЕМЙ Й ЧЙОФПНПФПТОБС ЗТХРРБ Ч ГЕМПН ОЕ УППФЧЕФУФЧПЧБМЙ ФТЕВПЧБОЙСН, РТЕДЯСЧМСЧЫЙНУС РП ОБДЕЦОПУФЙ.

жБЛФЙЮЕУЛЙ ЦЕ УБНПМЕФ-ЬФБМПО, РПМОПУФША БОБМПЗЙЮОЩК НБЫЙОБН РЕТЧПК УЕТЙЙ, РПСЧЙМУС ФПМШЛП Ч УЕТЕДЙОЕ НБС 1934 З. ъБДЕТЦЛБ ВЩМБ УЧСЪБОБ У ПФУХФУФЧЙЕН ТСДБ БЗТЕЗБФПЧ ОПЧПК НПФПХУФБОПЧЛЙ, ФПМШЛП ПУЧБЙЧБЧЫЙИУС ЪБЧПДБНЙ-РПУФБЧЭЙЛБНЙ, ОБРТЙНЕТ ЧПДПНБУМСОЩИ ТБДЙБФПТПЧ. ъБФЕН РПУМЕДПЧБМЙ РПЧФПТОЩЕ ЪБЧПДУЛЙЕ ЙУРЩФБОЙС, ПУОПЧОПК ГЕМША ЛПФПТЩИ СЧМСМБУШ ПФМБДЛБ ЧЙОФПНПФПТОПК ЗТХРРЩ.

уЕТЙКОЩЕ фв-3 У НПФПТБНЙ н-34т (РЕТЧЩН СЧМСМУС УБНПМЕФ No. 22451) ЙНЕМЙ ГЕМЩК ТСД ПФМЙЮЙК ПФ ПРЩФОПК НБЫЙОЩ: ЛПУФЩМШ ЪБНЕОЙМЙ ИЧПУФПЧЩН ЛПМЕУПН, ЪБРПМОЕООЩН РЕОПТЕЪЙОПК (ЗХУНБФЙЛПН), МЙЛЧЙДЙТПЧБМЙ ЧИПДОХА ДЧЕТШ ОБ РТБЧПН ВПТФХ (ФЕРЕТШ ЬЛЙРБЦ РПМШЪПЧБМУС ЧИПДОЩН МАЛПН УОЙЪХ Ч ОПУПЧПК ЮБУФЙ), УОСМЙ ЛПЛЙ ЧЙОФПЧ, ЧЧЕМЙ ФТЙННЕТ ОБ ТХМЕ ОБРТБЧМЕОЙС, РПУМЕ ЮЕЗП ЛПНРЕОУЙТХАЭЙК НЕИБОЙЪН УФБМ ХЦЕ ОЕ ОХЦЕО, УОСМЙ РЕТЧХА ЧЕТИОАА ФХТЕМШ фХТ-5, ОБ ГЕОФТПРМБОЕ РПСЧЙМЙУШ МАЛЙ УП УФХРЕОШЛБНЙ ДМС ЧЩМЕЪБОЙС ОБ ЛТЩМП, ЧЕДХЭЙЕ ЙЪ ДПЧПМШОП РТПУФПТОПЗП ФПООЕМС, РП ЛПФПТПНХ НЕИБОЙЛЙ НПЗМЙ РПДПВТБФШУС Л НПФПТБН. тБОШЫЕ ПВБ ЧЕТИОЙИ УФТЕМЛБ ТБЪНЕЭБМЙУШ ОБ ПФЛЙДОЩИ УЙДЕОШСИ. фЕРЕТШ УЙДЕОШЕ ПУФБМПУШ ПДОП, ПОП ОЕ УЛМБДЩЧБМПУШ Й ВЩМП НЕОШЫЕ РП ТБЪНЕТХ. уХЭЕУФЧЕООП НПДЙЖЙГЙТПЧБМЙ ПВПТХДПЧБОЙЕ УБНПМЕФБ: РПУФБЧЙМЙ БЧЙБЗПТЙЪПОФ, ЖПФПБРРБТБФ "рПФФЬ-1 в" (УПЪДБООЩК ЕЭЕ Ч рЕТЧХА нЙТПЧХА ЧПКОХ) ЪБНЕОЙМЙ ОБ ВПМЕЕ УПЧТЕНЕООЩК бжб-15, ХУФБОПЧЙМЙ МЙОЙА ЬМЕЛФТПРОЕЧНБФЙЮЕУЛПК РПЮФЩ УЙУФЕНЩ бЗБЖПОПЧБ НЕЦДХ ЫФХТНБОПН Й ТБДЙУФПН. ьМЕЛФТПЗЕОЕТБФПТЩ УРЕТЧБ УНЕУФЙМЙ Л МЕЧПНХ ВПТФХ, Б РПЪДОЕЕ РТЕДХУНПФТЕМЙ ЙИ ХВПТЛХ Ч ЖАЪЕМСЦ. оБ МЕЧПН УТЕДОЕН ДЧЙЗБФЕМЕ УНПОФЙТПЧБМЙ ЕЭЕ ПДЙО ЬМЕЛФТПЗЕОЕТБФПТ ФЙРБ дуж-500. фЕРЕТШ ФПЛ РПУФХРБМ Ч УЕФШ ОЕ ФПМШЛП Ч РПМЕФЕ. хУПЧЕТЫЕОУФЧПЧБМЙ УЙУФЕНХ ПФПРМЕОЙС ЛБВЙО ПФ ЧЩИМПРОЩИ ЗБЪПЧ ДЧЙЗБФЕМЕК, РТЙЮЕН ЙЪ-ЪБ ДПЧПДЛЙ ЬФПЗП ХУФТПКУФЧБ ДЧБЦДЩ НЕОСМЙ ЖПТНХ ЧЩИМПРОЩИ ЛПММЕЛФПТПЧ.

уХЭЕУФЧЕООП ЙЪНЕОЙМПУШ ВПНВПЧПЕ ЧППТХЦЕОЙЕ. чНЕУФП УФБТЩИ ВБМПЛ дЕТ-13, дЕТ-15 Й дЕТ-16 ХУФБОПЧЙМЙ ОБ ФЕИ ЦЕ НЕУФБИ ОПЧЩЕ дЕТ-23, дЕТ-25 Й дЕТ-26 (ЙИ РТЙОСМЙ ОБ ЧППТХЦЕОЙЕ Ч НБТФЕ 1934 З.). рПДЛТЩМШОЩЕ дЕТ-23 РП ЛПОУФТХЛГЙЙ НБМП ПФМЙЮБМЙУШ ПФ дЕТ-13, Б ЧПФ РПДЖАЪЕМСЦОЩЕ дЕТ-25 Й дЕТ-26 РП УТБЧОЕОЙА У РТЕДЫЕУФЧЕООЙГБНЙ УЙМШОП ХЛПТПФЙМЙ, ЮФП ДБМП ЧПЪНПЦОПУФШ ЙУРПМШЪПЧБФШ ЛБУУЕФЩ дЕТ-9 ВЕЪ УОСФЙС ВПНВПДЕТЦБФЕМЕК ОБТХЦОПК РПДЧЕУЛЙ. лПНРМЕЛФБГЙС дЕТ-9 ФПЦЕ ЙЪНЕОЙМБУШ. еУМЙ ТБОШЫЕ ОБ УБНПМЕФЕ УФПСМЙ ЮЕФЩТЕ ПДЙОБЛПЧЩИ дЕТ-9, ЛБЦДБС У УЕНША ЪБНЛБНЙ (ЧУЕЗП НПЦОП ВЩМП РПДЧЕУЙФШ 28 ВПНВ), ФП ФЕРЕТШ НПОФЙТПЧБМЙ ДЧЕ ЛБУУЕФЩ У УЕНША Й ДЧЕ - У ЫЕУФША ЪБНЛБНЙ (ВПНВ ЧУЕЗП РПМХЮБМПУШ 26). б ЗМБЧОПЕ, ЧУЕ ВПНВПДЕТЦБФЕМЙ ЬМЕЛФТЙЖЙГЙТПЧБМЙ. вПНВЩ ФЕРЕТШ ХДЕТЦЙЧБМЙУШ ЪБНЛБНЙ ЬМЕЛФТПРЙТПФЕИОЙЮЕУЛПЗП ФЙРБ, УТБВБФЩЧБЧЫЙНЙ РП УЙЗОБМХ ПФ ЬМЕЛФТПВПНВПУВТБУЩЧБФЕМС ьувт-2. уФБТЩК НЕИБОЙЮЕУЛЙК уВТ-9 ПУФБЧЙМЙ ЛБЛ ЪБРБУОПК.

фв-3 У НПФПТБНЙ н-34т Ч ДПЛХНЕОФБИ ЙОПЗДБ ЙНЕОПЧБМЙ фв-ът. нБЫЙОЩ ЬФПК НПДЙЖЙЛБГЙЙ ЧЩРХУЛБМЙУШ ЪБЧПДПН No.22 Ч 1934-1935 ЗЗ. чЩРХУЛ УБНПМЕФПЧ УДЕТЦЙЧБМУС ОЕИЧБФЛПК ФХТЕМЕК, ТБДЙБФПТПЧ, ВПНВПУВТБУЩЧБФЕМЕК; УХВРПДТСДЮЙЛЙ РПУФБЧМСМЙ ОЕЛПОДЙГЙПООЩЕ ФПТНПЪОЩЕ ЛПМЕУБ. фЕН ОЕ НЕОЕЕ, ЙЪ 150 ЪБЛБЪБООЩИ ОБ 20 ДЕЛБВТС 1934 З. ЪБЧПД ЪБЛПОЮЙМ УВПТЛХ 131 фв-ът, ЙЪ ОЙИ 109 ХЦЕ ПВМЕФБМЙ. оП УДБМЙ ЪОБЮЙФЕМШОП НЕОШЫЕ - 55, РПУЛПМШЛХ ЧПЕООБС РТЙЕНЛБ ОЕ РТПРХУЛБМБ ОЕДПХЛПНРМЕЛФПЧБООЩЕ УБНПМЕФЩ. дПИПДЙМП ДП ФПЗП, ЮФП У ХЦЕ ПВМЕФБООПЗП ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ УОЙНБМЙ ЧЙОФЩ, ЮФПВЩ РПУФБЧЙФШ ОБ ЧЩЫЕДЫХА ЙЪ ГЕИБ НБЫЙОХ. ч ЙФПЗЕ РПМПЦЕОЙЕ РТЙЧМЕЛМП ЧОЙНБОЙЕ олчд Й 27 ДЕЛБВТС 1934 З. ХРПМОПНПЮЕООЩК ЗПУВЕЪПРБУОПУФЙ ДПЛМБДЩЧБМ: "...ОБИПДСФУС ЪБЛПОУЕТЧЙТПЧБООЩНЙ ПЛПМП 120 УБНПМЕФПЧ фв-3 н-34т, ЙЪ ЛПЙИ 118 УФПСФ ОБ ЪБЧПДУЛПН БЬТПДТПНЕ".

ч СОЧБТЕ 1935 З. ОБ фв-ът ОБЮБМЙ РЕТЕЧППТХЦБФШ ДЧЕ ЬУЛБДТЙМШЙ 2-К фвбв ОБ БЬТПДТПНЕ еДТПЧП Ч мЕОЙОЗТБДУЛПН ЧПЕООПН ПЛТХЗЕ. х УБНПМЕФПЧ УТБЪХ ЦЕ ОБЮБМЙ ПФЧБМЙЧБФШУС ИЧПУФПЧЩЕ ЛПМЕУБ - РТПСЧЙМБУШ УМБВПУФШ ЧЙМЛЙ. фБЛ ОБЪЩЧБЕНЩК РБХЛ ЛТЕРМЕОЙС ПФТЩЧБМУС ПФ ПВЫЙЧЛЙ Й 15-ЗП ЫРБОЗПХФБ. рПДПВОЩЕ УМХЮБЙ РТПЙУИПДЙМЙ Й Ч ДТХЗЙИ ЧПЙОУЛЙИ ЮБУФСИ, РПМХЮЙЧЫЙИ ОПЧЩЕ НБЫЙОЩ. ч рПДНПУЛПЧШЕ РТПЙЪПЫМЙ ЮЕФЩТЕ РПМПНЛЙ РПДТСД: ПДОБ - 25 ЖЕЧТБМС, ДТХЗБС - 1 НБТФБ (РТЙ ЬФПН ТЕЪТХЫЙМЙУШ Й ЛТПОЫФЕКОЩ ЛТЕРМЕОЙС ЛЙМСХЛПМПОЛЙ), Б4НБТФБ -УТБЪХ ОБ ДЧХИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБИ БЧЙБВТЙЗБДЩ чПЕООП-ЧПЪДХЫОПК БЛБДЕНЙЙ. ч РПУМЕДОЕК ОБЮБМБУШ РПЧБМШОБС РТПЧЕТЛБ ИЧПУФПЧПЗП ПРЕТЕОЙС ОПЧЩИ фв-3, ЮФП ЧЩСЧЙМП НБУУПЧХА ДЕЖПТНБГЙА ПВЫЙЧЛЙ, ЧЩРХЮЙЧБОЙЕ ЪБДОЙИ УФЕОПЛ ЛЙМЕК.

5 НБТФБ УРЕГЙБМШОБС ЛПНЙУУЙС ПВУМЕДПЧБМБ ЧУЕ фв-ът, УДБООЩЕ, ОП ЕЭЕ ОЕ ПФРТБЧМЕООЩЕ У ЪБЧПДБ. йЪ 27 ПУНПФТЕООЩИ РПЧТЕЦДЕОЙС ОБЫМЙ ОБ 16. хччу ЪБРТЕФЙМП РПМЕФЩ ЧП ЧУЕИ ФТЕИ ВТЙЗБДБИ, ХУРЕЧЫЙИ РПМХЮЙФШ ОПЧХА ФЕИОЙЛХ - Ч лТЕЮЕЧЙГБИ, еДТПЧЕ Й ОБ ВБЪЕ БЛБДЕНЙЙ. рТЙПУФБОПЧЙМЙ РТЙЕНЛХ УБНПМЕФПЧ ОБ ЪБЧПДЕ Й РЕТЕЗПОЛХ Ч ЮБУФЙ ХЦЕ УДБООЩИ.

л ПФЧЕФХ РТЙЪЧБМЙ гбзй. рТЙВЩЧЫЕНХ ОБ ЪБЧПД ч.н.рЕФМСЛПЧХ РТЙЫМПУШ РТЙЪОБФШ ПЫЙВПЮОЩН ТБУЮЕФ ОБ РТПЮОПУФШ ХЪМПЧ ЧЕТФЙЛБМШОПЗП ПРЕТЕОЙС. пРЕТЕОЙЕ ХУЙМЙМЙ Й ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЙ ЧОПЧШ РПЫМЙ Ч ЧПКУЛБ. оП ОЕРТЙСФОПУФЙ У ИЧПУФПЧЩН ЛПМЕУПН ОБ ЬФПН ОЕ ЛПОЮЙМЙУШ. ч ОПСВТЕ 1935 З. ЙЪ 9-К фвбв (уЕЭБ) УППВЭБМЙ, ЮФП Х ДЧХИ фв-ът ТБЪЧБМЙМУС ХЪЕМ ЛТЕРМЕОЙС БНПТФЙЪБФПТБ ЛПМЕУБ, Б ОБ УЕНЙ НБЫЙОБИ ФБН ЦЕ ОБЫМЙ ФТЕЭЙОЩ, Б ОБ ЫЕУФЙ - ДЕЖПТНБГЙЙ. рПМПНЛЙ УФПКЛЙ ЛПУФЩМШОПЗП ЛПМЕУБ Й ЛПОУФТХЛФЙЧОП ХЧСЪБООПЗП У ОЕК 15-ЗП ЫРБОЗПХФБ НБУУПЧП ЧУФТЕЮБМЙУШ Й Ч 1936 З.

оП ЧЕТОЕНУС Ч 35-К. ч ИПДЕ ПУЧПЕОЙС фв-ът ЧЩСЧЙМЙУШ ФБЛЦЕ ФТЕЭЙОЩ НПФПТБН Й ТБУФТЕУЛЙЧБОЙЕ ЧФХМПЛ ЧЙОФПЧ, ФЕЮЙ ТБДЙБФПТПЧ, ВЩУФТПЕ РПТБЦЕОЙЕ ПВЫЙЧЛЙ ЛПТТПЪЙЕК, УНСФЙЕ ДЙУЛПЧ ЛПМЕУ, РПМПНЛЙ ЛБЮБМПЛ ЬМЕТПОПЧ. ч ТЕЪХМШФБФЕ ЬФПЗП "ВХЛЕФБ" ДЕЖЕЛФПЧ ЪЙНОСС Й ЮБУФЙЮОП МЕФОСС ХЮЕВБ Ч БЧЙБЮБУФСИ ВЩМБ УПТЧБОБ - ОЕ УФПМШЛП МЕФБМЙ, УЛПМШЛП ЮЙОЙМЙ. оЕДТЕНМАЭЙЕ ТБВПФОЙЛЙ олчд ДПЛМБДЩЧБМЙ 2 ЙАМС: "лПОУФТХЛГЙС УБНПМЕФБ фв-3 н-34т ВЩМБ СЧОП ОЕДПТБВПФБОБ Й, ЛТПНЕ ФПЗП, Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕ ОБ ЪБЧПДЕ No.22 - ЧЩРПМОЕОБ СЧОП ОЕВТЕЦОП".

чУЕ ЬФП МЙИПТБДЙМП Й ччу, Й ЪБЧПД, РПУФПСООП ЮФП-ФП РЕТЕДЕМЩЧБЧЫЙК ОБ ХЦЕ ЗПФПЧЩИ УБНПМЕФБИ. ч ТЕЪХМШФБФЕ Л 10 НБС 1935 З. РТЕДРТЙСФЙЕ ПФУФБЧБМП ПФ РМБОБ ХЦЕ ОБ 23 фв-ът уБНПМЕФЩ РПМХЮБМЙУШ ДПТПЗЙНЙ - ЛБЦДЩК ПВИПДЙМУС ВПМЕЕ ЮЕН Ч ЮЕФЧЕТФШ НЙММЙПОБ.

дПЧПМШОП ДПМЗП НХЮБМЙУШ У ФЕЮША ЧПДСОЩИ ТБДЙБФПТПЧ: ФТЕЭЙОЩ ЧПЪОЙЛБМЙ РПУМЕ 10-20 ЮБУПЧ ЬЛУРМХБФБГЙЙ. ч БЧЗХУФЕ-УЕОФСВТЕ 1936 З. ФПМШЛП Ч ПДОПК 29-К фвбв ВЩМП 12 ФБЛЙИ УМХЮБЕЧ, Ч ФПН ЮЙУМЕ ФТЙ - У ЧЩОХЦДЕООЩНЙ РПУБДЛБНЙ.

л ЬФПНХ ЧТЕНЕОЙ РПСЧЙМЙУШ ГЕМЩЕ ВТЙЗБДЩ, ЧППТХЦЕООЩЕ фв-ът ФБЛЙЕ, ЛБЛ 9-С. нОПЗП НБЫЙО ЬФПЗП ФЙРБ ПФРТБЧЙМЙ ОБ дБМШОЙК чПУФПЛ Й Ч ъБВБКЛБМШЕ, ЗДЕ ПФОПЫЕОЙС У СРПОГБНЙ РЕТЙПДЙЮЕУЛЙ ПВПУФТСМЙУШ. уРЕГЙЖЙЛПК ЬФПЗП ФЕБФТБ СЧМСМЙУШ ЪЙНОЙЕ ИПМПДБ. ч ччу плдчб ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЙ ТБВПФБМЙ Ч ХУМПЧЙСИ ЪЙНОЙИ РПМЕЧЩИ МБЗЕТЕК РТЙ ФЕНРЕТБФХТЕ ДП 50 ЗТБДХУПЧ НПТПЪБ. пРТЕДЕМЕООЩК ПРЩФ ФБН РПМХЮЙМЙ ЕЭЕ У НБЫЙОБНЙ РЕТЧЩИ УЕТЙК У НПФПТБНЙ н-17. оБ НПТПЪЕ УНБЪЛБ ЪБЗХУФЕЧБМБ, Б ЙОПЗДБ ДБЦЕ ЪБФЧЕТДЕЧБМБ. ьФП ЪБФТХДОСМП ЪБРХУЛ ДЧЙЗБФЕМЕК. чПДБ Ч УЙМШОЩЕ ИПМПДБ ХИЙФТСМБУШ ЪБНЕТЪБФШ Ч УЙУФЕНЕ ПИМБЦДЕОЙС ДБЦЕ ТБВПФБАЭЙИ НПФПТПЧ! рБТБДПЛУБМШОП, ОП ДЧЙЗБФЕМШ РТЙ ЬФПН ЪБЛМЙОЙЧБМП ЙЪ-ЪБ РЕТЕЗТЕЧБ...

рЕТЕД ЪБРХУЛПН НПФПТБ ЗДЕ-ОЙВХДШ Ч юЙФЕ РТЙ НПТПЪЕ ЗТБДХУПЧ УПТПЛ РТЙИПДЙМПУШ ЮЕФЩТЕЦДЩ РТПМЙЧБФШ ЛЙРСФПЛ ЮЕТЕЪ УЙУФЕНХ ПИМБЦДЕОЙС. б ЬФП РП ФПООЕ ЧПДЩ ОБ ЛБЦДЩК ЙЪ ЮЕФЩТЕИ ДЧЙЗБФЕМЕК фв-3! йНЕООП Ч ъБВБКЛБМШЕ ОБЮБМЙ ЬЛУРМХБФЙТПЧБФШ УБНПМЕФЩ У БОФЙЖТЙЪБНЙ - ХРПФТЕВМСМЙ УНЕУЙ ЧПДЩ У ФЕИОЙЮЕУЛЙН УРЙТФПН, ЗМЙГЕТЙОПН, Б РПЪДОЕЕ У ЬФЙМЕОЗМЙЛПМЕН (РПДПВОП ОЩОЕЫОЕНХ "ФПУПМХ"). лБТВАТБФПТЩ ЗТЕМЙ ЗПТСЮЙН РЕУЛПН Ч НЕЫПЮЛБИ, Б УБН РЕУПЛ - ОБ РЕЮЙ Ч ДЕЦХТЛЕ. ч РХУЛПЧЩИ ВБЮЛБИ ВЕОЪЙО ТБЪВБЧМСМЙ ЬЖЙТПН. оБ ТБДЙБФПТЩ УФБЧЙМЙ УБНПДЕМШОЩЕ УЯЕНОЩЕ ЪЙНОЙЕ ЦБМАЪЙ. чУЕ ЬФП РТЙОПУЙМП УЧПЙ РМПДЩ. оБ БЬТПДТПНЕ дПНОП Ч РПТСДЛЕ ЬЛУРЕТЙНЕОФБ ЪБРХУФЙМЙ НПФПТЩ фв-3, ПФУФПСЧЫЕЗП ОБ МЕФОПН РПМЕ ВПМЕЕ ДЧХИ УХФПЛ РТЙ -26"у. оП ТЕЛПТД ХУФБОПЧЙМЙ Ч оЕТЮЙОУЛЕ - ФБН ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛ, ЪБРТБЧМЕООЩК БОФЙЖТЙЪПН, РПДОСМУС Ч ЧПЪДХИ РТЙ -48°у!

вПЕУРПУПВОПУФШ ЮБУФЕК, ЧППТХЦЕООЩИ фв-ът, РПОБЮБМХ ФБЛЦЕ УФТБДБМБ ПФ ОЕЛТНРМЕЛФОПУФЙ ПВПТХДПЧБОЙС Й ЕЗП ОЙЪЛПЗП ЛБЮЕУФЧБ. жЙЛУЙТПЧБМЙ ВПМШЫПК РТПГЕОФ ПФЛБЪПЧ ТБДЙПУФБОГЙК. рП-РТЕЦОЕНХ ОЕ ИЧБФБМП ВПНВПЧЩИ РТЙГЕМПЧ. оБРТЙНЕТ, Ч 23-К фвбв ЙЪ 36 НБЫЙО РТЙГЕМЩ ЙНЕМЙУШ ФПМШЛП ОБ УЕНЙ. оП ФБЛФЙЛБ ФПЗП ЧТЕНЕОЙ ЖБЛФЙЮЕУЛЙ Й ОЕ ФТЕВПЧБМБ ОБМЙЮЙС РТЙГЕМБ ОБ ЛБЦДПН ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЕ. пВЩЮОП ВПНВЙМЙ ЪБМРПН ЙМЙ УЕТЙЕК, ЗМСДС ОБ УБНПМЕФ ЧЕДХЭЕЗП. рПУЩРБМЙУШ ВПНВЩ - ДЕТЗБК, ЫФХТНБО, ЪБ ТХЮЛХ!

ъБ 1935 З. ЧЩРХУФЙМЙ ЧУЕЗП 74 УБНПМЕФБ, ЧУЕ НПДЙЖЙЛБГЙЙ фв-ът. ч ЬФПФ РЕТЙПД ЛПМЙЮЕУФЧП ЮЕФЩТЕИНПФПТОЩИ ВПНВПЧПЪПЧ Ч ччу тллб ДПУФЙЗМП УЧПЕЗП РЙЛБ - ЙНЙ РПМОПУФША ЙМЙ ЮБУФЙЮОП ВЩМЙ ЧППТХЦЕОЩ 36 ЬУЛБДТЙМЙК. чП ЧТЕНС РЕТЧПНБКУЛПЗП РБТБДБ 1935 З. ОБД нПУЛЧПК РТПЫМЙ 72 ФХРПМЕЧУЛЙИ ЗЙЗБОФБ.

ч ПВЭЕК УМПЦОПУФЙ ЙЪЗПФПЧЙМЙ ВПМЕЕ 200 фв-ът. ч ЬФП ЮЙУМП ЧПЫМБ Й ЫЙТПЛП ЙЪЧЕУФОБС "РБТБДОБС ДЕУСФЛБ", ЖПФПЗТБЖЙЙ ЛПФПТПК ФБЛ МАВСФ РХВМЙЛПЧБФШ ЪБ ТХВЕЦПН. ьФЙ ДЕУСФШ фв-ът ВЩМЙ РПУФТПЕОЩ Ч 1934 З ОБ ЪБЧПДЕ No.22 Й РТЕДОБЪОБЮБМЙУШ ДМС УЕТЙЙ РЕТЕМЕФПЧ Ч чБТЫБЧХ, тЙН Й рБТЙЦ. уПВЙТБМЙ ЙИ РП ПУПВПНХ ЪБЛБЪХ Й НБЫЙОЩ ПФМЙЮБМЙУШ ХМХЮЫЕООПК БЬТПДЙОБНЙЛПК (ЪБМЙЪБНЙ УФБВЙМЙЪБФПТБ Й ЛЙМС, ХМХЮЫЕООЩНЙ ЛБРПФБНЙ НПФПТПЧ) Й ПФДЕМЛПК. чППТХЦЕОЙС ЬФЙ НБЫЙОЩ ОЕ ЙНЕМЙ. ъБФП Ч ВПНВППФУЕЛБИ УФПСМЙ ПВЙФЩЕ ВБТИБФПН ДЙЧБОЩ. лПМЕУБ Ч ФЕМЕЦЛБИ УНПОФЙТПЧБМЙ ФПТНПЪОЩЕ, УРЙГЩ РЕТЕДОЙИ ЛПМЕУ РТЙЛТЩМЙ ЛПМРБЛБНЙ. уБНПМЕФЩ РПЛТБУЙМЙ Ч ВЕМЩК ГЧЕФ Й ОБОЕУМЙ ЖБМШЫЙЧЩЕ ЗТБЦДБОУЛЙЕ ТЕЗЙУФТБГЙПООЩЕ ОПНЕТБ, РПЧФПТСЧЫЙЕ ЪБЧПДУЛЙЕ.

ьЛЙРБЦЙ Й ДЕМЕЗБГЙЙ РПДВЙТБМЙУШ ЪБТБОЕЕ. мЕФЮЙЛПЧ, ЫФХТНБОПЧ Й НЕИБОЙЛПЧ ОБВТБМЙ ЙЪ ойй ччу Й ВТЙЗБД нПУЛПЧУЛПЗП ЧПЕООПЗП ПЛТХЗБ. чУЕ ЛПНБОДЙТЩ УБНПМЕФПЧ ЙНЕМЙ ВПМШЫПК ОБМЕФ Й ПРЩФ РПМЕФПЧ Ч УМПЦОЩИ НЕФЕПХУМПЧЙСИ. рПУЛПМШЛХ ОБЮБМШОЙЛПЧ, ЦЕМБЧЫЙИ РПВЩЧБФШ Ч еЧТПРЕ, ПЛБЪБМПУШ ВПМШЫЕ, ЮЕН НЕУФ ОБ ДЙЧБОБИ, ФП ЮБУФШ ЙЪ ОЙИ ЧЛМАЮЙМЙ Ч УПУФБЧ ЬЛЙРБЦЕК УПЗМБУОП УРЕГЙБМШОПУФЙ. й РПМХЮБМПУШ ФБЛ, ЮФП ЛПНБОДЙТ - РП ЪЧБОЙА ЛБРЙФБО ЙМЙ УФБТЫЙК МЕКФЕОБОФ, Б ОБ РТБЧПН УЙДЕОШЕ Х ОЕЗП - ЛПНВТЙЗ оБ РЕТЧЩИ ЦЕ ФТЕОЙТПЧЛБИ (ДМС ЛПФПТЩИ ЧЩДЕМЙМЙ ВПЕЧЩЕ фв-ът) ЧПЪОЙЛ ТСД ЛПОЖМЙЛФПЧ - ЛФП ЦЕ ЛЕН ДПМЦЕО ЛПНБОДПЧБФШ? лТПНЕ ЬФПЗП, ПЛБЪБМПУШ, ЮФП ЪБ ЧТЕНС УЙДЕОЙС Ч ЛБВЙОЕФБИ НОПЗЙЕ ЛПНВТЙЗЙ Й ЛПНДЙЧЩ РПТБУФЕТСМЙ ОБЧЩЛЙ РЙМПФЙТПЧБОЙС Й ОБЧЙЗБГЙЙ. пДОПЗП ЙЪ ОЙИ РПУМЕ РЕТЧПЗП ЦЕ РПМЕФБ РТЙЫМПУШ "УРЙУБФШ" Ч РБУУБЦЙТЩ - ЬЛЙРБЦ ОБПФТЕЪ ПЛБЪБМУС У ОЙН МЕФЕФШ, РПУМЕ ФПЗП ЛБЛ ПО ЮХФШ ОЕ РЕТЕЧЕТОХМ УБНПМЕФ ЧЧЕТИ ОПЗБНЙ, РПРБЧ Ч ПВМБЛБ.

фТЕОЙТПЧЛЙ ДМЙМЙУШ НЕУСГ. мЕФБМЙ РППДЙОПЮОП Й Ч УФТПА, Ч ИПТПЫХА Й РМПИХА РПЗПДХ. пУПВП ДЕМБМУС ХРПТ ОБ УМЕРПК РПМЕФ. ыФХТНБОЩ ЪХВТЙМЙ ПУОПЧОЩЕ ОБЧЙЗБГЙПООЩЕ ПТЙЕОФЙТЩ ОБ НБТЫТХФБИ.

дМС ЧУЕИ ПФРТБЧМСЧЫЙИУС Ч еЧТПРХ УЫЙМЙ ОПЧПЕ ПВНХОДЙТПЧБОЙЕ. лБЦДПНХ ЧЩДБМЙ ВЕМПУОЕЦОЩК ЛПНВЙОЕЪПО, ОПЧЩК ЫМЕН Й ДЧЕ РБТЩ РЕТЮБФПЛ. оБ ЧПТПФОЙЛЙ ЗЙНОБУФЕТПЛ ЭЕДТПК ТХЛПК УЩРБОХМЙ "ЛХВБТЙ" Й "ЫРБМЩ", ЛБЛ ВЩ РПДОСЧ ЮМЕОПЧ ЬЛЙРБЦЕК ОБ ПДОП-ДЧБ ЪЧБОЙС. оБДП УЛБЪБФШ, ЮФП РПУМЕ ЧПЪЧТБЭЕОЙС ВПМШЫЙОУФЧХ ХЮБУФОЙЛПЧ РЕТЕМЕФБ ДЕКУФЧЙФЕМШОП РТЙУЧПЙМЙ ФЕ ЪЧБОЙС, ЛПФПТЩЕ ЙН "ЧЩДБМЙ БЧБОУПН".

рПЛБ МЕФЮЙЛЙ ЗПФПЧЙМЙУШ, ЪБЧПД РПУРЕЫОП ДПДЕМЩЧБМ УБНПМЕФЩ. фБН ОЕ ХЛМБДЩЧБМЙУШ Ч УТПЛЙ, РТЕДРЙУБООЩЕ РПУФБОПЧМЕОЙЕН РТБЧЙФЕМШУФЧБ. оЕ ИЧБФБМП НПФПТПЧ Й ЧПДПНБУМСОЩИ ТБДЙБФПТПЧ, НОПЗП ЧПЪОЙ ВЩМП У ПФМБДЛПК НПФПХУФБОПЧПЛ. оБ УБНПМЕФБИ ХУФБОПЧЙМЙ УДЕМБООЩЕ ФБЛЦЕ РП УРЕГЪБЛБЪХ ДЧЙЗБФЕМЙ н-34тд. фБЛЙЕ НПФПТЩ РЕТЧПОБЮБМШОП ЧЩРХУЛБМЙУШ ДМС ТЕЛПТДОЩИ боф-25 (тд). пОЙ ВЩМЙ ОЕНОПЗП НПЭОЕЕ ПВЩЮОЩИ н-34т, ЪБ УЮЕФ ОЕВПМШЫПЗП ЖПТУЙТПЧБОЙС РП ПВПТПФБН ЙЪ ОЙИ НПЦОП ВЩМП ЧЩЦБФШ 830 М.У. дЕФБМЙ ДМС ОЙИ ЙЪЗПФПЧМСМЙ РП ПУПВПК ФЕИОПМПЗЙЙ, У НЕОШЫЙНЙ ДПРХУЛБНЙ, ЫМЙЖПЧБМЙ Й РПМЙТПЧБМЙ, УБНЙ НПФПТЩ ФЭБФЕМШОЕЕ УПВЙТБМЙ Й ТЕЗХМЙТПЧБМЙ.

уБНПМЕФЩ УДБМЙ У ВПМШЫЙН ПРПЪДБОЙЕН, ДП ПФРТБЧМЕОЙС Ч РЕТЧЩК РЕТЕМЕФ ПОЙ ХУРЕМЙ РТПВЩФШ Ч ЧПЪДХИЕ ЧУЕЗП РП 12-15 ЮБУПЧ. 28 ЙАМС 1934 З. ФТЙ фв-ът ПФРТБЧЙМЙУШ Ч чБТЫБЧХ. лПНБОДЙТБНЙ УБНПМЕФПЧ ВЩМЙ вБКДХЛПЧ, нПЧ Й мЕПОПЧ. 1 БЧЗХУФБ УБНПМЕФЩ ВМБЗПРПМХЮОП ЧПЪЧТБФЙМЙУШ Ч нПУЛЧХ. 5 БЧЗХУФБ УФБТФПЧБМЙ УТБЪХ ДЧЕ ФТПКЛЙ. пДОБ (У ЬЛЙРБЦБНЙ вБКДХЛПЧБ, еЖЙНПЧБ Й мЕПОПЧБ) ДЧЙОХМБУШ ЮЕТЕЪ лЙЕЧ Й чЕОХ Ч рБТЙЦ. чП ЧТЕНС РТЕВЩЧБОЙС ЧП жТБОГЙЙ ОБЫЙ МЕФЮЙЛЙ РПУЕФЙМЙ ФБЛЦЕ мЙПО Й уФТБУВХТЗ, ПФЛХДБ ЮЕТЕЪ рТБЗХ 17 БЧЗХУФБ ЧЕТОХМЙУШ Ч нПУЛЧХ. чФПТБС ФТПКЛБ (ЛПНБОДЙТБНЙ фв-3 СЧМСМЙУШ уПЛПМПЧ, зПМПЧБЮЕЧ Й тСВЮЕОЛП) ЮЕТЕЪ лЙЕЧ, мАВМЙО Й лТБЛПЧ ОБРТБЧЙМБУШ Ч тЙН. чПЪЧТБЭБМБУШ ПОБ ЮЕТЕЪ чЕОХ, РТЙВЩЧ ДПНПК 16 БЧЗХУФБ.

уПЧЕФУЛЙЕ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЙ РТПЙЪЧЕМЙ ДПМЦОПЕ ЧРЕЮБФМЕОЙЕ Ч ЕЧТПРЕКУЛЙИ УФПМЙГБИ. ъБНЕУФЙФЕМШ ОБЮБМШОЙЛБ ЫФБВБ ччу иТЙРЙО, ХЮБУФЧПЧБЧЫЙК Ч ДЧХИ РЕТЕМЕФБИ, ОБРЙУБМ Ч УЧПЕН ПФЮЕФЕ: "чЕУШ ПЖЙГЕТУЛЙК Й ЙОЦЕОЕТОЩК УПУФБЧ У ЙУЛМАЮЙФЕМШОЩН ЙОФЕТЕУПН ПФОПУЙМУС Л ОБЫЙН УБНПМЕФБН, ЧЙДС Ч ОЙИ ХДБЮОПЕ ТЕЫЕОЙЕ РТПВМЕНЩ ФСЦЕМПЗП ВПНВБТДЙТПЧПЮОПЗП УБНПМЕФБ. ьФП ПФОПУЙФУС Ч ТБЧОПК УФЕРЕОЙ Л рПМШЫЕ, бЧУФТЙЙ Й йФБМЙЙ. чУЕ РПДЮЕТЛЙЧБАФ ХДЙЧМЕОЙЕ, ЮФП УФПМШ ВПМШЫПК УБНПМЕФ ЙНЕЕФ ЧЩУПЛЙЕ РПМЕФОЩЕ ДБООЩЕ. ьФП РПДЮЕТЛЙЧБЕФ, ЮФП ОБЫ ХУРЕИ Ч РПУФТПКЛЕ фв БЧЙБГЙЙ ТЕБМЕО Й ЬФП ВХДЕФ ХЮФЕОП ЛПНБОДПЧБОЙЕН ЕЧТПРЕКУЛЙИ ЧПЪДХЫОЩИ ЖМПФПЧ". нОЕОЙС ПВ ЬФЙИ "НЙУУЙСИ ДПВТПК ЧПМЙ", ЧЩУЛБЪЩЧБЕНЩЕ Ч ЕЧТПРЕКУЛЙИ ЗБЪЕФБИ, ЧППВЭЕ ВЩМЙ РПТПК ВМЙЪЛЙ Л РБОЙЮЕУЛЙН. фБЛ, ПДЙО ЙЪ ЧЕДХЭЙИ ТЕРПТФЕТПЧ ВТЙФБОУЛПЗП ЕЦЕОЕДЕМШОЙЛБ "йОДЕРЕОДЕД" РЙУБМ, "РПЛБ Ч еЧТПРЕ УРПТСФ П ГЕООПУФЙ ФЕПТЙЙ дХЬ, ЛТБУОЩЕ ХЦЕ ЕЕ ЖБЛФЙЮЕУЛЙ ТЕБМЙЪПЧБМЙ, РТПДЕНПОУФТЙТПЧБЧ НПЭОЩЕ ЮЕФЩТЕИНПФПТОЩЕ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЙ УХЭЕУФЧЕООП РТЕЧПУИПДСЭЙЕ ВТЙФБОУЛЙЕ НБЫЙОЩ БОБМПЗЙЮОПЗП ОБЪОБЮЕОЙС", Б ЛПТТЕУРПОДЕОФ ЖТБОГХЪУЛПК "рФЙ рБТЙЪШЕО" ЧППВЭЕ ЙУФЕТЙЮЕУЛЙ ЪБСЧЙМ, ЮФП "РСФШУПФ ТХУУЛЙИ ВПНВПЧПЪПЧ НПЗХФ ТБЪДБЧЙФШ еЧТПРХ ЛБЛ ФХИМПЕ СКГП..."

дПМС ЙУФЙОЩ Ч ЬФПН ВЩМБ, ФБЛ ЛБЛ ЙНЕЧЫЙЕУС Ч ФП ЧТЕНС ОБ ЧППТХЦЕОЙЙ ччу ЧУЕИ ВЕЪ ЙУЛМАЮЕОЙС ЕЧТПРЕКУЛЙИ УФТБО ЙУФТЕВЙФЕМЙ-ВЙРМБОЩ У РБТПК, ТЕЦЕ - ЛЧБТФЕФПН РХМЕНЕФПЧ ЧЙОФПЧПЮОПЗП ЛБМЙВТБ ВЩМЙ РПЮФЙ ВЕУУЙМШОЩ РЕТЕД БТНБДБНЙ УПЧЕФУЛЙИ ЮЕФЩТЕИНПФПТОЩИ ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ, Л ФПНХ ЦЕ ЙНЕЧЫЙИ ДПУФБФПЮОП НПЭОПЕ ПВПТПОЙФЕМШОПЕ ЧППТХЦЕОЙЕ, ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФШ ЛПФПТПЗП ЕЭЕ ВПМШЫЕ ЧПЪТБУФБМБ Ч УМХЮБЕ НБУУЙТПЧБООПЗП РТЙНЕОЕОЙС фв-3 Ч РМПФОЩИ ВПЕЧЩИ РПТСДЛБИ, ЮФП Ч УХЭОПУФЙ Й ПФТБВБФЩЧБМПУШ Ч ИПДЕ НБОЈЧТПЧ.

оП Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС Ч ПЗТПНОПК УПЧЕФУЛПК ВПЮЛЕ НЕДБ ЙНЕМЙУШ Й УЧПЙ МПЦЛЙ ДЕЗФС. йОПУФТБООЩЕ БЧЙБГЙПООЩЕ УРЕГЙБМЙУФЩ ПВТБФЙМЙ ЧОЙНБОЙЕ ОБ БТИБЙЮОЩЕ ДЕТЕЧСООЩЕ ДЧХИМПРБУФОЩЕ ЧЙОФЩ, ПФУХФУФЧЙЕ ОБ НБЫЙОБИ УПЧТЕНЕООЩИ УТЕДУФЧ ТБДЙПОБЧЙЗБГЙЙ. фБН, ЗДЕ Ч еЧТПРЕ ДБЧОП УФБЧЙМЙ ЗЙВЛЙЕ ЫМБОЗЙ, Х ОБУ РП УФБТЙОЛЕ ЧЩРПМОСМЙ НБЗЙУФТБМЙ ЙЪ ПФПЦЦЕООПК НЕДОПК ФТХВЛЙ. оЙ ПДОПК УЕТШЕЪОПК РПМПНЛЙ ЪБ ЧТЕНС РЕТЕМЕФПЧ ОЕ РТПЙЪПЫМП, ОП ЬЛЙРБЦЙ ПФНЕФЙМЙ ОЕНБМП ОЕРТЙСФОЩИ ДЕЖЕЛФПЧ. пВОБТХЦЙМЙУШ ФТСУЛБ ЧЙОФПНПФПТОЩИ ХУФБОПЧПЛ, ЧЙВТБГЙЙ Й РПМПНЛЙ ФТХВПРТПЧПДПЧ. рПУРЕЫОЩК РПДВПТ ЧЙОФПЧ РТЙЧЕМ Л ФПНХ, ЮФП ПОЙ ПЛБЪБМЙУШ УМЙЫЛПН ЧЕМЙЛЙ. ч ТЕЪХМШФБФЕ ВМЙЦОЙЕ Л ЖАЪЕМСЦХ ЧЙОФЩ ПФВТБУЩЧБМЙ ЧПЪДХЫОЩК РПФПЛ ОБ УФЩЛ ЛТЩМБ Й ЖАЪЕМСЦБ, ЧЩЪЩЧБС ДПРПМОЙФЕМШОХА ФТСУЛХ. чЩСЧЙМУС Й ТСД ДТХЗЙИ ОЕДПУФБФЛПЧ - РПДФЕЛБМЙ ВБЛЙ, МПНБМЙУШ ЛБЮБМЛЙ ЬМЕТПОПЧ, МПРБМЙУШ ИЧПУФПЧЩЕ ЛПМЕУБ (ОБ "РБТБДОЩИ" НБЫЙОБИ РПУФБЧЙМЙ ОЕ ЗХУНБФЙЛЙ, Б РОЕЧНБФЙЛЙ - У ВПМЕЕ РМБЧОЩН ИПДПН).

ьЛЙРБЦЙ Й ЮМЕОЩ ДЕМЕЗБГЙК ХЧЙДЕМЙ ОБ БЬТПДТПНБИ Й ЪБЧПДБИ еЧТПРЩ НОПЗП ОПЧПЗП, ЕЭЕ ОЕ РТПЙЪЧПДЙЧЫЕЗПУС Й ОЕ РТЙНЕОСЧЫЕЗПУС Ч уПЧЕФУЛПН уПАЪЕ. ьФП РПУМХЦЙМП ДПРПМОЙФЕМШОЩН ФПМЮЛПН Л ЕЭЕ ПДОПНХ ЫБЗХ Ч НПДЕТОЙЪБГЙЙ фв-3, ФЕН ВПМЕЕ ЮФП ФТЕВПЧБОЙС Л ИБТБЛФЕТЙУФЙЛБН ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ РПУФПСООП ТПУМЙ.

лТБФЛПЕ ФЕИОЙЮЕУЛПЕ ПРЙУБОЙЕ ФСЦЕМПЗП ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛБ фв-3 У НПФПТБНЙ н-17

фв-3 СЧМСМУС ГЕМШОПНЕФБММЙЮЕУЛЙН УЧПВПДОПОЕУХЭЙН ЮЕФЩТЕИНПФПТОЩН НПОПРМБОПН У ОЕХВЙТБАЭЙНУС ЫБУУЙ.

ьЛЙРБЦ фв-3 РЕТЧПОБЮБМШОП УПУФПСМ ЙЪ 12ЮЕМПЧЕЛ: ЛПНБОДЙТБ УБНПМЕФБ (ПО ЦЕ ЫФХТНБО), ВПНВБТДЙТБ, ДЧХИ РЙМПФПЧ, ТБДЙУФБ, ЪБДОЕЗП МЕФОБВБ, ДЧХИ ФЕИОЙЛПЧ Й ЮЕФЩТЕИ УФТЕМЛПЧ. чРПУМЕДУФЧЙЙ РЕТЕЫМЙ Л ВПМЕЕ ТБГЙПОБМШОПНХ УПУФБЧХ: ЛПНБОДЙТПН УФБМ РЕТЧЩК РЙМПФ, ЖХОЛГЙЙ ЫФХТНБОБ Й ВПНВБТДЙТБ УПЧНЕУФЙМЙ, ЪБДОЕЗП МЕФОБВБ УПЮМЙ ЧППВЭЕ ОЕ ОХЦОЩН. л 1934 З. ХУФБОПЧЙМУС УПУФБЧ ЙЪ 8 ЮЕМПЧЕЛ: ДЧБ РЙМПФБ, ЫФХТНБО-ВПНВБТДЙТ, ДЧБ УФТЕМЛБ, УФБТЫЙК ФЕИОЙЛ Й ДЧБ НМБДЫЙИ ФЕИОЙЛБ (ПОЙ ЦЕ - УФТЕМЛЙ ЧЩДЧЙЦОЩИ ВБЫЕО). оБ дБМШОЕН чПУФПЛЕ ЧП НОПЗЙИ ВТЙЗБДБИ МЕФБМЙ ЬЛЙРБЦЙ ЙЪ 8 ЮЕМПЧЕЛ, ЧЛМАЮБЧЫЙЕ: ДЧХИ РЙМПФПЧ, ДЧХИ ЫФХТНБОПЧ (ПДЙО ЙЪ ОЙИ СЧМСМУС ЕЭЕ Й РЕТЕДОЙН УФТЕМЛПН), НЕИБОЙЛБ, ТБДЙУФБ Й ДЧХИ УФТЕМЛПЧ.

жАЪЕМСЦ РЕТЕНЕООПЗП УЕЮЕОЙС. ч РЕТЕДОЕК ЮБУФЙ РТСНПХЗПМШОЩК, Б РП НЕТЕ ХДБМЕОЙС Л ИЧПУФХ РЕТЕИПДЙМ Ч ФТЕХЗПМШОЩК, ЪБЛБОЮЙЧБСУШ ЧЕТФЙЛБМШОЩН ТЕВТПН. лБТЛБУ ЖАЪЕМСЦБ УПУФПСМ ЙЪ ЮЕФЩТЕИ МПОЦЕТПОПЧ, 19 ЫРБОЗПХФПЧ, ХУЙМЕООЩИ ФТХВЮБФЩНЙ ТБУЛПУБНЙ, ДПРПМОЙФЕМШОЩНЙ РТПЖЙМСНЙ Й УФТЙОЗЕТБНЙ. пВЫЙЧЛБ - ЗПЖТЙТПЧБООБС ДАТБМЕЧБС (ЛПМШЮХЗБМАНЙОЙЕЧБС). жАЪЕМСЦ ДЕМЙМУС ОБ ФТЙ ЮБУФЙ: ж-1 -РЕТЕДОСС, ДП РЕТЧПЗП МПОЦЕТПОБ ЛТЩМБ; ж-2 - ГЕОФТПРМБО У ВПНВППФУЕЛПН Й ж-3 - ИЧПУФПЧБС.

чОЕЫОЕ ОПУПЧБС ЮБУФШ фв-3 РП УЧПЙН ПЮЕТФБОЙСН РПЧФПТСМБ ИБТБЛФЕТОЩК ПВМЙЛ фв-1 У РПРТБЧЛБНЙ ОБ ЗБВБТЙФЩ. ч УБНПН ОПУХ ОБИПДЙМБУШ РЕТЕДОСС УФТЕМЛПЧБС ФПЮЛБ, ЪБ ОЕК Й ОЙЦЕ ЫФХТНБОУЛБС ЛБВЙОБ. ъБ РПНЕЭЕОЙЕН ЫФХТНБОПЧ ТБЪНЕЭБМБУШ ПФЛТЩФБС РЙМПФУЛБС ЛБВЙОБ У ДЧПКОЩН ХРТБЧМЕОЙЕН. лБЦДЩК РЙМПФ ВЩМ РТЙЛТЩФ ПФ ЧЕФТБ ПФДЕМШОЩН ЛПЪЩТШЛПН, НЕЦДХ ЛПФПТЩНЙ УФПСМП ЪЕТЛБМП ЪБДОЕЗП ЧЙДБ. нЕУФБ МЕФЮЙЛПЧ ТБЪДЕМСМЙУШ РТПИПДПН. чРЕТЕДЙ ПО ЪБЛБОЮЙЧБМУС ДЧЕТША Л ЫФХТНБОБН. уЙДЕОШС ДП УБНПМЕФБ No.2251 ЙНЕМЙ ЛПЦБОЩЕ РПДХЫЛЙ, Б ЪБФЕН - РТПУФП ЮБЫЛЙ РПД РБТБЫАФЩ. ъБ УРЙОПК Х МЕФЮЙЛПЧ Ч ПФДЕМШОПН ПФУЕЛЕ УЙДЕМ УФБТЫЙК ВПТФФЕИОЙЛ, ОБ РХМШФБИ ЛПФПТПЗП УПУТЕДПФБЮЙЧБМЙУШ ЧУЕ ЛПОФТПМШОЩЕ РТЙВПТЩ ДЧЙЗБФЕМЕК Й ХРТБЧМЕОЙЕ РПУМЕДОЙНЙ. нЕЦДХ ЧФПТЩН Й ФТЕФШЙН МПОЦЕТПОБНЙ ГЕОФТПРМБОБ ОБИПДЙМУС ВПНВППФУЕЛ. еЗП УФЧПТЛЙ ПФЛТЩЧБМЙУШ ФТПУПЧЩН НЕИБОЙЪНПН ПФ ЫФХТЧБМБ Ч ЫФХТНБОУЛПК ЛБВЙОЕ. рП ЧЕТИХ ВПНВППФУЕЛБ ЫЕМ РТПИПД Ч ЪБДОАА ЮБУФШ ЖАЪЕМСЦБ У МЕУФОЙГБНЙ УРЕТЕДЙ Й УЪБДЙ. у No.22141 УДЕМБМЙ РТПИПД РПОЙЪХ, ЮЕТЕЪ МПОЦЕТПОЩ. ж-3 ОБЮЙОБМБУШ Ф.О. ПВЭЕК ЛБВЙОПК, Ч ЛПФПТПК ОБ МЕЧПН ВПТФХ ЧЩЗПТПДЙМЙ РПНЕЭЕОЙЕ ДМС ТБДЙУФБ. дМС ЗМХЫЕОЙС ЫХНБ ЕЕ ПВЫЙМЙ ЖБОЕТПК Й ПВЙМЙ ЧПКМПЛПН. тСДПН ОБИПДЙМБУШ ЛБВЙОБ ЪБДОЕЗП МЕФОБВБ, ОП ПФ ОЕЕ ДПЧПМШОП ВЩУФТП ПФЛБЪБМЙУШ. оБ РПУМЕДОЙИ УЕТЙСИ 1933 З. МЙЛЧЙДЙТПЧБМЙ Й ЛБВЙОХ ТБДЙУФБ, ПУФБЧЙЧ НЕУФБ ДМС ЛТЕРМЕОЙС ТБДЙПУФБОГЙЙ. ч ПВЭЕК ЛБВЙОЕ ОБИПДЙМЙУШ: БРФЕЮЛБ, ДЕТЕЧСООЩК СЭЙЛ ДМС ЙОУФТХНЕОФБ, ЧЕЫБМЛБ ДМС ПДЕЦДЩ, МЕУЕОЛБ ДМС ЧМЕЪБОЙС Ч УБНПМЕФ (ОБ РЕТЕВПТЛЕ), УФПМЙЛ Й УЙДЕОШЕ ЧПЪМЕ ОЕЗП. ч ВПТШВЕ ЪБ ПВМЕЗЮЕОЙЕ НБЫЙОЩ УФПМЙЛ, УЙДЕОШЕ Й ЧЕЫБМЛХ ХВТБМЙ, Б СЭЙЛ ЪБНЕОЙМЙ ВТЕЪЕОФПЧПК УХНЛПК. оБ УБНПМЕФБИ ЧЩРХУЛБ 1933 З. РПСЧЙМУС РТЙНЙФЙЧОЩК ФХБМЕФ, ч ПВЭЕК ЛБВЙОЕ ВЩМП ДЧБ ПЛОБ - ЛТХЗМПЕ ОБ МЕЧПН ВПТФХ Й РТСНПХЗПМШОПЕ Ч РПФПМЛЕ ОБД УФПМЙЛПН. оБ РТБЧПН ВПТФХ ОБИПДЙМБУШ ВПМШЫБС, РПЮФЙ Ч РПМОЩК ТПУФ, ЧИПДОБС ДЧЕТШ. ъБ ПВЭЕК ЛБВЙОПК ТБЪНЕЭБМЙУШ ДЧЕ УФТЕМЛПЧЩЕ ХУФБОПЧЛЙ. уФТЕМЛЙ УЙДЕМЙ ОБ ПФЛЙДОЩИ УЙДЕОШСИ, РПД ЛПФПТЩНЙ ОБИПДЙМЙУШ ЪБРБУОЩЕ НБЗБЪЙОЩ РХМЕНЕФПЧ. рТЙ УФТЕМШВЕ ПОЙ УФПСМЙ ОБ УРЕГЙБМШОЩИ НПУФЙЛБИ. дБМЕЕ ЖАЪЕМСЦ ДП УБНПЗП ИЧПУФБ ВЩМ РХУФ.

лТЩМП - ФТБРЕГЙЕЧЙДОПЕ Ч РМБОЕ, ФПМУФПЗП РТПЖЙМС (НБЛУЙНБМШОБС ФПМЭЙОБ Х ЛПТОС УПУФБЧМСМБ 1,5 Н). пУОПЧПК УЙМПЧПК УИЕНЩ СЧМСМЙУШ ЮЕФЩТЕ ЖЕТНЕООЩИ МПОЦЕТПОБ ЙЪ ДАТБМЕЧЩИ ФТХВ, УПЕДЙОЕООЩИ ЛМЕРБОЩНЙ ТБУЛПУБНЙ. оЕТЧАТЩ - РПДПВОПК ЛПОУФТХЛГЙЙ, ОП ЙЪ ФТХВ ДЕМБМЙУШ ТБУЛПУЩ, Б РПРЛЙ ЧЩРПМОСМЙУШ ЙЪ РТПЖЙМЕК. ч ГЕМПН ЛБТЛБУ ЛТЩМБ РТЕДУФБЧМСМ УПВПК НПЭОХА РТПУФТБОУФЧЕООХА ЖЕТНХ. оБ ЬФПФ ЛБТЛБУ ЛТЕРЙМБУШ ЗПЖТЙТПЧБООБС ПВЫЙЧЛБ. лБЦДПЕ РПМХЛТЩМП ДЕМЙМПУШ ОБ УЕНШ УЕЛГЙК, ЧЛМАЮБС ПФЯЕНОЩК ЧДПМШ ГЕОФТБМШОЩИ УЕЛГЙК ОПУПЛ ЛТЩМБ Й ИЧПУФПЧХА ЮБУФШ, УОЙНБЧЫХАУС РП ЧУЕНХ ТБЪНБИХ. оБ ЪБДОЕК ЛТПНЛЕ ТБЪНЕЭБМЙУШ ЬМЕТПОЩ ЭЕМЕЧПЗП ФЙРБ, У ЧОХФТЕООЙНЙ УФБФЙЮЕУЛЙНЙ ВБМБОУЙТБНЙ. ьМЕТПОЩ РПДЧЕЫЙЧБМЙУШ ОБ ЫБТЙЛПРПДЫЙРОЙЛБИ.

пРЕТЕОЙЕ. рЕТЕУФБЧОПК УФБВЙМЙЪБФПТ ЙНЕМ ВМЙЪЛХА Л ФТБРЕГЙЕЧЙДОПК Ч РМБОЕ ЖПТНХ. еЗП ЛБТЛБУ УПУФБЧМСМЙ ДЧБ МПОЦЕТПОБ Й 12 ОЕТЧАТ. хЗПМ ХУФБОПЧЛЙ УФБВЙМЙЪБФПТБ Ч ОЕВПМШЫЙИ РТЕДЕМБИ ТЕЗХМЙТПЧБМУС ЧЙОФПЧЩН НЕИБОЙЪНПН, ЫБТОЙТ ЛПФПТПЗП ОБИПДЙМУС Х РЕТЧПЗП МПОЦЕТПОБ, Б РПДЯЕНОЩК ЧЙОФ - Х ЪБДОЕЗП.. рТЙЧПД НЕИБОЙЪНБ - ФТПУПЧЩК ПФ ЫФХТЧБМБ Ч РЙМПФУЛПК ЛБВЙОЕ. пВЫЙЧЛБ - ЗПЖТЙТПЧБООБС. лТЕРМЕОЙЕ УФБВЙМЙЪБФПТБ ХУЙМЙЧБМПУШ РБТОЩНЙ УФБМШОЩНЙ МЕОФБНЙ-ТБУЮБМЛБНЙ, ЫЕДЫЙНЙ Л ЛЙМА Й ЖАЪЕМСЦХ. лПОУФТХЛГЙС ЛЙМС УИПДОБС УП УФБВЙМЙЪБФПТПН. лПМПОЛБ ТХМС РПЧПТПФБ (ПУОПЧОПК УЙМПЧПК ЬМЕНЕОФ) У НБЫЙОЩ N92251 УФБМБ ТБЪЯЕНОПК, Ф.Л. ИЧПУФПЧБС ЮБУФШ УБНПМЕФБ ОЕ ХЛМБДЩЧБМБУШ Ч ЦЕМЕЪОПДПТПЦОЩК ЗБВБТЙФ. тХМЙ ЧЩУПФЩ Й ОБРТБЧМЕОЙС - ГЕМШОПНЕФБММЙЮЕУЛЙЕ (У ДАТБМЕЧПК ПВЫЙЧЛПК), У ЛПНРЕОУБГЙЕК. хРТБЧМЕОЙЕ ТХМСНЙ Й ЬМЕТПОБНЙ ЧЩРПМОСМПУШ РП УНЕЫБООПК УИЕНЕ - ФТПУБНЙ Й ЦЕУФЛЙНЙ ФСЗБНЙ. оБЗТХЪЛЙ ОБ РЕДБМСИ ХНЕОШЫБМЙУШ УРЕГЙБМШОЩН НЕИБОЙЪНПН - РТХЦЙООЩН ЛПНРЕОУБФПТПН, ЛПФПТЩК У УБНПМЕФБ No.2231 УОБВДЙМЙ ВПМЕЕ НПЭОЩНЙ РТХЦЙОБНЙ Й ОЕНОПЗП ХУПЧЕТЫЕОУФЧПЧБМЙ ЛПОУФТХЛГЙА Ч ГЕМПН.

ыБУУЙ. пУОПЧОЩЕ УФПКЛЙ - РЙТБНЙДБМШОЩЕ, У ДАТБМЕЧЩНЙ РПДЛПУБНЙ. рПМХПУШ ЙЪ УФБМЙ инб. чЕТФЙЛБМШОЩЕ УФПКЛЙ ОЕУМЙ ТЕЪЙОПЧЩЕ РМБУФЙОЮБФЩЕ БНПТФЙЪБФПТЩ-ВХЖЕТБ. л РПМХПУСН ЛТЕРЙМЙУШ ДЧХИЛПМЕУОЩЕ ФБОДЕНОЩЕ ФЕМЕЦЛЙ, ЛПМЕУБ ЛПФПТЩИ УФПСМЙ У ОЕВПМШЫЙН УДЧЙЗПН, ФБЛ ЮФП ЛБЦДПЕ ЫМП РП УЧПЕК ЛПМЕЕ. зПТЙЪПОФБМШОПЕ РПМПЦЕОЙЕ ФЕМЕЦЕЛ Ч РПМЕФЕ ПВЕУРЕЮЙЧБМПУШ БНПТФЙЪЙТХАЭЕК ГЕРША ЙЪ ТЕЪЙОПЧЩИ ЫОХТПЧ. рТЙ ЕЕ ПВТЩЧЕ ФЕМЕЦЛЙ ХРЙТБМЙУШ Ч ПЗТБОЙЮЙФЕМЙ. пУЙ ЛПМЕУ ВЩМЙ РПДТЕУУПТЕОЩ. уБНЙ ЛПМЕУБ УРЙГПЧБООЩЕ, ДЙБНЕФТПН 1,35 Н. ъЙНПК ЧНЕУФП ЛПМЕУ НПОФЙТПЧБМЙ МЩЦЙ. фЕМЕЦЛБ ГЕМЙЛПН УОЙНБМБУШ Й ЪБНЕОСМБУШ ПЗТПНОПК ДЕТЕЧСООПК ПЛПЧБООПК БМАНЙОЙЕН МЩЦЕК (ДМЙОБ 5,54 Н, ЫЙТЙОБ 1,46 Н) У НЕФБММЙЮЕУЛЙН ЛПЪЕМЛПН. рПМПЪ МЩЦЙ ЙЪЗПФПЧМСМУС ЙЪ СУЕОС, УЧЕТИХ ПО ЪБЛТЩЧБМУС ЖБОЕТОЩН ПВФЕЛБФЕМЕН ОБ ДЕТЕЧСООПН ЛБТЛБУЕ. уРЕТЕДЙ Й УЪБДЙ МЩЦБ РПДФСЗЙЧБМБУШ ТЕЪЙОПЧЩНЙ ЫОХТБНЙ. гЕОФТПЧЛБ УБНПМЕФБ Й ОБ ЛПМЕУБИ, Й ОБ МЩЦБИ ПУФБЧБМБУШ ПДОПК Й ФПК ЦЕ. иЧПУФПЧПК ЛПУФЩМШ - ПТЙЕОФЙТХАЭЙКУС, УЧБТОПК ЙЪ ФТХВ УП УЯЕНОЩН УФБМШОЩН ВБЫНБЛПН, ОБ ЛПФПТЩК ЪЙНПК ПДЕЧБМБУШ МЩЦБ. бНПТФЙЪБФПТ - ТЕЪЙОПЧЩК, РМБУФЙОЮБФЩК ОБ ЪБДОЕН РПДЛПУЕ. чЕТИОЙК ЛПОЕГ ЛПУФЩМС ТБУЮБМЙЧБМУС ОБЪБД УФБМШОЩНЙ ФТПУБНЙ.

уЙМПЧБС ХУФБОПЧЛБ. рПЮФЙ ОБ ЧУЕИ фв-3 РЕТЧЩИ УЕТЙК УФПСМЙ НПФПТЩ н-17, СЧМСЧЫЙЕУС МЙГЕОЪЙПООПК ЛПРЙЕК ОЕНЕГЛЙИ BMW VI е 7,3 - ДЧЕОБДГБФЙГЙМЙОДТПЧЩИ V-ПВТБЪОЩИ ДЧЙЗБФЕМЕК ЧПДСОПЗП ПИМБЦДЕОЙС. чЩИМПР ПУХЭЕУФЧМСМУС ЮЕТЕЪ ЛПММЕЛФПТЩ ЧЧЕТИ-ОБЪБД. чЙОФЩ - ДЕТЕЧСООЩЕ (ЙЪ ДХВБ Й СУЕОС), ДЧХИМПРБУФОЩЕ, ФЙРБ гбзй, РПУФПСООПЗП ЫБЗБ, ДЙБНЕФТПН 3,5 Н. чФХМЛЙ ЧЙОФПЧ РТЙЛТЩЧБМЙУШ ОЕВПМШЫЙНЙ БМАНЙОЙЕЧЩНЙ ЛПЛБНЙ. тБДЙБФПТЩ УФПСМЙ ОБЛМПООП РПД НПФПТБНЙ. мЕФПН ЙИ ЪБМЙЧБМЙ ЧПДПК (ЦЕМБФЕМШОП ЛЙРСЮЕОПК ЙМЙ ДПЦДЕЧПК, ОП РТЙ ОЕПВИПДЙНПУФЙ ВТБМЙ ЙЪ ВМЙЦБКЫЕК ТЕЮЛЙ), ЪЙНПК ЧПДХ ЗТЕМЙ ЙМЙ ЪБМЙЧБМЙ УЙУФЕНХ ЧПДОП-УРЙТФПЧПК УНЕУША. оБ ЛБЦДЩК ДЧЙЗБФЕМШ ЫМП ДП 100 М ЧПДЩ. пИМБЦДЕОЙЕ ЧПДЩ Ч ТБДЙБФПТЕ ТЕЗХМЙТПЧБМПУШ РПЧПТПФПН УФЧПТПЛ ЦБМАЪЙ, ЛПФПТЩНЙ ХРТБЧМСМ ЙЪ УЧПЕК ЛБВЙОЩ УФБТЫЙК ФЕИОЙЛ. ьМЕЛФТППВПТХДПЧБОЙЕ НПФПХУФБОПЧЛЙ {НБЗОЕФП, УЧЕЮЙ) РЕТЧПОБЮБМШОП ЪБЛХРБМПУШ ЪБ ЗТБОЙГЕК, ОП ДПУФБФПЮОП ВЩУФТП ОБМБДЙМЙ ЧЩРХУЛ Ч ууут. нПФПТЩ ЪБРХУЛБМЙУШ ПФ ОБЪЕНОПК ХУФБОПЧЛЙ ЙМЙ РОЕЧНПУФБТФЕТБНЙ ПФ ВПТФПЧЩИ ВБММПОПЧ (Ч ЧПЪДХИЕ).

вЕОЪЙО ЪБМЙЧБМУС Ч ЮЕФЩТЕ ЛТЩМШЕЧЩИ ВБЛБ, ЛПФПТЩЕ ЧЙУЕМЙ ОБ МЕОФБИ, РТЙЛТЕРМЕООЩИ Л МПОЦЕТПОБН. лБЦДБС РБТБ ВБЛПЧ РЙФБМБ НПФПТЩ УЧПЕК УФПТПОЩ, РЕТЕЛТЕУФОПЕ РЙФБОЙЕ ПФУХФУФЧПЧБМП. вБЛЙ ЛМЕРБМЙУШ ЙЪ ДАТБМС, ЙИ ЗЕТНЕФЙЮОПУФШ ПВЕУРЕЮЙЧБМБУШ РТПЛМБДЛБНЙ ЙЪ ЧБФНБОБ ОБ ЫЕММБЛЕ. лБЦДЩК ВБЛ ЕНЛПУФША 1990 М ДЕМЙМУС РЕТЕЗПТПДЛБНЙ ОБФТЙ ПФУЕЛБ, ЛБЦДЩК УП УЧПЕК ЪБМЙЧОПК ЗПТМПЧЙОПК. пВЯЕН ВБЛПЧ ОЕНОПЗП ПФМЙЮБМУС (ПФ 460 ДП 520 М). пФУЕЛЙ УПЕДЙОСМЙУШ ЮЕТЕЪ ЛТБОЩ. чУЕЗП УБНПМЕФ ОЕУ 7960 М ВЕОЪЙОБ. ч ЛБВЙОЕ ФЕИОЙЛБ ЙНЕМУС \ ОЕВПМШЫПК (ОБ 16 М) ЪБМЙЧОПК ВБЮПЛ. н-17 ТБВПФБМЙ ОБ УНЕУЙ 65% ВЕОЪПМБ Й 35% ВБЛЙОУЛПЗП ВЕОЪЙОБ 2-ЗП УПТФБ ЙМЙ 75% ВЕОЪПМБ Й 25% ЗТПЪОЕОУЛПЗП ВЕОЪЙОБ. фПРМЙЧП ЗОБМЙ Л НПФПТБН НЕНВТБООЩЕ ОБУПУЩ AM, У УБНПМЕФБ No.22171 (Й У No.3907) ЙИ УНЕОЙМЙ ОБ ЫЕУФЕТЕОЮБФЩЕ рн-18. нБУМП ббу ЪБМЙЧБМПУШ 120-М ВБЛЙ, ХУФБОПЧМЕООЩЕ Ч ЛТЩМЕ ЪБ I НПФПТБНЙ, Й ПИМБЦДБМПУШ Ч ЛТХЗМЩИ ЧПДПНБУМСОЩИ ТБДЙБФПТБИ.

нПФПТЩ УЧЕТИХ ЪБЛТЩЧБМЙУШ ПФЛЙДЩЧБАЭЙНЙУС ЧРЕТЕД ДАТБМЕЧЩНЙ ЛБРПФБНЙ. ъБ ТБВПФПК ДЧЙЗБФЕМЕК НПЦОП ВЩМП ОБВМАДБФШ Ч РПМЕФЕ ЙЪОХФТЙ ЛТЩМБ ЮЕТЕЪ МАЛЙ Ч РТПФЙЧПРПЦБТОЩИ РЕТЕВПТЛБИ. дМС ТБВПФЩ НЕИБОЙЛПЧ ОБ ЪЕНМЕ ЙЪ ОПУЛБ ЛТЩМБ ЧЩВТБУЩЧБМЙУШ ПФЛЙДОЩЕ РМПЭБДЛЙ-НПУФЙЛЙ. пОЙ РПДЧЕЫЙЧБМЙУШ ОБ ФТПУБИ Л УРЕГЙБМШОЩН ЛТАЮЛБН ОБ ЛБРПФЕ, Б ПФЛТЩЧБМЙУШ Й ЪБЛТЩЧБМЙУШ ЙЪ РТПИПДБ ЧОХФТЙ ЛТЩМБ. оБ ТБООЙИ УЕТЙСИ НПУФЙЛЙ ЧЩРПМОСМЙУШ ПДОПЪЧЕООЩНЙ Й РПЪЧПМСМЙ ПВУМХЦЙЧБФШ ФПМШЛП ЧЕТИОАА ЮБУФШ ДЧЙЗБФЕМС. рПЪДОЕЕ ДПВБЧЙМЙ ЕЭЕ ПДОХ УЕЛГЙА, Й НПУФЙЛ УФБМП ЧПЪНПЦОП ЛТЕРЙФШ Ч ДЧХИ РПМПЦЕОЙСИ - ЧЕТИОЕН Й ОЙЦОЕН.

пВПТХДПЧБОЙЕ. рТПФЙЧПРПЦБТОПЕ ПВПТХДПЧБОЙЕ УБНПМЕФБ ЧЛМАЮБМП ЮЕФЩТЕ ПЗОЕФХЫЙФЕМС "фБКЖХО" Й УЙУФЕНХ УЙЗОБМЙЪБГЙЙ. рТЙ ЪБНЩЛБОЙЙ ЛПОФБЛФПЧ, ОБИПДЙЧЫЙИУС ЧПЪМЕ НПФПТПЧ, ЪБЗПТБМЙУШ \ УЙЗОБМШОЩЕ МБНРПЮЛЙ Ч ЛБВЙОЕ ФЕИОЙЛБ. рПУМЕ ПФЛТЩФЙС ЧЕОФЙМС УФТХС ХЗМЕЛЙУМПЗП ЗБЪБ ЙЪ ВБММПОПЧ Ч ЛБВЙОЕ РПУФХРБМБ Ч ПЗОЕФХЫЙФЕМЙ, ТБЪВТЩЪЗЙЧБС ЮЕФЩТЕИИМПТЙУФЩК ХЗМЕТПД. уП ЧФПТПК РПМПЧЙОЩ 1933 З. УЙУФЕНХ УЙЗОБМЙЪБГЙЙ ХВТБМЙ ЙЪ-ЪБ ЕЕ ОЕОБДЕЦОПУФЙ.

уБНПМЕФ ЙНЕМ ЧОХФТЕООЕЕ ПУЧЕЭЕОЙЕ (ПФ БЛЛХНХМСФПТПЧ 6-бф-хр Й ДЙОБНП-НБЫЙОЩ дпу), ФТЕИГЧЕФОХА ЧОХФТЕООАА (НЕЦДХ ЮМЕОБНЙ ЬЛЙРБЦБ) Й ДЧХИГЧЕФОХА ЧОЕЫОАА УЧЕФПЧХА УЙЗОБМЙЪБГЙА. лПДПЧЩЕ ПЗОЙ ЪЕМЕОПЗП Й ЛТБУОПЗП ГЧЕФПЧ УФПСМЙ УЧЕТИХ ОБ РПФПМЛЕ ЛБВЙОЩ ФЕИОЙЛБ, УОЙЪХ - РПД РЙМПФУЛПК ЛБВЙОПК. йНЕМУС Й УФБОДБТФОЩК ЛПНРМЕЛФ ОБЧЙЗБГЙПООЩИ ПЗОЕК. дМС ЧЪМЕФБ Й рПУБДЛЙ ОПЮША УМХЦЙМЙ ЖБТЩ, ХУФБОПЧМЕООЩЕ Ч РЕТЕДОЕК ЛТПНЛЕ ЛТЩМБ НЕЦДХ НПФПТБНЙ. юФПВЩ ЧЩВТБФШ РМПЭБДЛХ, НПЦОП ВЩМП ЙУРПМШЪПЧБФШ РПУБДПЮОЩЕ ЖБЛЕМЩ, ЛТЕРЙЧЫЙЕУС Ч ТБЛЕФПДЕТЦБФЕМСИ ОБ ЛПОГБИ ЛТЩМБ. у ЛПОГБ 1933 З. ЖБТЩ ЪБНЕОЙМЙ ЧФПТПК РБТПК ТБЛЕФПДЕТЦБФЕМЕК. ч ОЕЛПФПТЩИ ЛБВЙОБИ УФПСМЙ ЬМЕЛФТЙЮЕУЛЙЕ ПВПЗТЕЧБФЕМЙ. дЧБ ЙЪ ОЙИ ОБИПДЙМЙУШ Ч ЛБВЙОЕ РЙМПФПЧ ЪБ УРЙОБНЙ Х МЕФЮЙЛПЧ.

оБ УБНПМЕФЕ УФПСМЙ ДЧЕ ЛПТПФЛПЧПМОПЧЩЕ ТБДЙПУФБОГЙЙ: 14-улДМС УЧСЪЙ НЕЦДХ УБНПМЕФБНЙ Ч ЗТХРРЕ Й ВПМЕЕ НПЭОБС 11 -ул. рЕТЧБС ОБИПДЙМБУШ Ч ЫФХТНБОУЛПК ЛБВЙОЕ, ЧФПТБС - Ч ТБДЙПТХВЛЕ. фПЛ ДМС ОЙИ ЧЩТБВБФЩЧБМЙ ЗЕОЕТБФПТЩ У ЧЕФТСЛБНЙ ФЙРБ гбзй. дЙОБНП ДМС 14-ул УФПСМП Ч РЕТЕДОЕК \ ЛТПНЛЕ МЕЧПЗП ЛТЩМБ, ДМС 11-ул- ОБД ТБДЙПТХВЛПК. \ чРПУМЕДУФЧЙЙ ЧФПТПК ЗЕОЕТБФПТ У ЧЕФТСОЛПК ФПЦЕ РЕТЕОЕУМЙ ОБ ЖАЪЕМСЦ. бОФЕООБ РЕТЧПК УФБОГЙЙ I ОБФСЗЙЧБМБУШ НЕЦДХ ФТЕНС НБЮФБНЙ ОБ РМПУЛПУФСИ Й ЖАЪЕМСЦЕ. 11-ул ЙНЕМБ ДЧЕ БОФЕООЩ РПУФПСООХА ОБ ЖАЪЕМСЦЕ Й ЧЩРХУЛОХА. мЕВЕДЛБ, ЧЩРХУЛОПК БОФЕООЩ ОБИПДЙМБУШ РПД УФПМЙЛПН ТБДЙУФБ. 11-ул ПВЩЮОП НПОФЙТПЧБМЙУШ ОБ НБЫЙОБИ, РТЕДОБЪОБЮЕООЩИ ДМС ЛПНБОДЙТПЧ РПДТБЪДЕМЕОЙК Й ЙИ ЪБНЕУФЙФЕМЕК. рПЪДОЕЕ ТБДЙПБРРБТБФХТБ ОЕПДОПЛТБФОП ДПРПМОСМБУШ Й УПЧЕТЫЕОУФЧПЧБМБУШ. оБ ЛПНБОДЙТУЛЙИфв-3 ЙОПЗДБ УФБЧЙМЙ НПЭОЩЕ РТЙЕНОЙЛЙ чм-5 ДМС РТЙЕНБ УЙЗОБМПЧ У ЧРЕТЕДЙ МЕФСЭЙИ УБНПМЕФПЧ Й ПФ НЕФЕПУФБОГЙК. оБ УБНПМЕФБИ РПЪДОЙИ УЕТЙК У ДЧЙЗБФЕМСНЙ н-17ж РПСЧЙМЙУШ ТБДЙПРЕМЕОЗБФПТЩ 13-ру ДМС РПМЕФБ РП ТБДЙПНБСЛБН.

рТЙВПТОЩЕ ДПУЛЙ УФПСМЙ Ч ЫФХТНБОУЛПК ЛБВЙОЕ, Х РЙМПФПЧ, УФБТЫЕЗП ФЕИОЙЛБ Й ЪБДОЕЗП МЕФОБВБ. йЪЗПФПЧМСМЙУШ ПОЙ ЙЪ ЖБОЕТЩ, Й ОБВПТ РТЙВПТПЧ ВЩМ ЧЕУШНБ УЛТПНЕО. оБРТЙНЕТ, ОБ НБЫЙОБИ РЕТЧЩИ УЕТЙК Х МЕФЮЙЛПЧ ЙНЕМЙУШ ФПМШЛП ДЧБ ЛПНРБУБ бм-1, ХЛБЪБФЕМЙ УЛПТПУФЙ, РПЧПТПФБ Й ЛТЕОБ, ЧЩУПФПНЕТ, ЮБУЩ Й ФБИПНЕФТЩ НПФПТПЧ. чРПУМЕДУФЧЙЙ ЧЧЕМЙ НОПЗП ДТХЗЙИ РТЙВПТПЧ: ХЛБЪБФЕМЙ УЛПМШЦЕОЙС, РТПДПМШОПЗП ЛТЕОБ Й Ф.Р. ч УФТПЕЧЩИ ЮБУФСИ ЙИ ХУФБОБЧМЙЧБМЙ Й ОБ НБЫЙОЩ РЕТЧЩИ УЕТЙК. рТЙВПТОХА ДПУЛХ ЪБДОЕЗП МЕФОБВБ ПЮЕОШ ВЩУФТП\ МЙЛЧЙДЙТПЧБМЙ, ХВТБМЙ Й ЮБУФШ РТЙВПТПЧ Х ФЕИОЙЛБ.

чППТХЦЕОЙЕ.уФТЕМЛПЧПЕ ЧППТХЦЕОЙЕ ЧЛМАЮБМП ПФЛТЩФХА РЕТЕДОАА ФХТЕМШ фХТ-6 УП УРБТЕООПК ХУФБОПЧЛПК 7,62-НН РХМЕНЕФПЧ дб, ДЧЕ РЕТЕЛБФЩЧБАЭЙЕУС У ВПТФБ ОБ ВПТФФХТЕМЙ фХТ-5 ЪБ ЪБДОЕК ЛТПНЛПК ЛТЩМБ (ПВЩЮОП ПОЙ УФПСМЙ ДЙБЗПОБМШОП), ЛБЦДБС ФПЦЕ У РБТПК дб, Й ДЧЕ ЧЩДЧЙЦОЩЕ ВБЫОЙ в-2 РПД ЛТЩМПН, Ч ЛБЦДПК ЙЪ ЛПФПТЩИ УФПСМП РП ПДОПНХ дб ОБ ЫЛЧПТОЕ. оБ УБНПМЕФБИ ТБООЙИ ЧЩРХУЛПЧ ЧП ЧУЕИ ФПЮЛБИ УФПСМЙ ПДЙОПЮОЩЕ дб. рЙФБОЙЕ РХМЕНЕФПЧ - ДЙУЛПЧПЕ. чУЕ УРБТЕООЩЕ ХУФБОПЧЛЙ ЙНЕМЙ ЪБРБУ РП 24 ДЙУЛБ, РПДЛТЩМШОЩЕ - РП 14ДЙУЛПЧ. вБЫОЙ в-2 ЧЩДЧЙЗБМЙУШ Й РПДОЙНБМЙУШ ЧТХЮОХА.

оПТНБМШОБС ВПНВПЧБС ОБЗТХЪЛБ фв-3 УПУФБЧМСМБ 2000 ЛЗ, Ч РЕТЕЗТХЪПЮОЩИ ЧБТЙБОФБИ - ДП 5000 ЛЗ. ч ВПНВППФУЕЛЕ Ч ЛБУУЕФБИ дЕТ-9 ЗПТЙЪПОФБМШОП ХЛМБДЩЧБМЙУШ ДП 28 ВПНВ ЛБМЙВТБ 50, 82 ЙМЙ 100 ЛЗ. вПМЕЕ ЛТХРОЩЕ ВПНВЩ ЛБМЙВТПН ДП 250 ЛЗ ТБЪНЕЭБМЙУШ ОБ ЮЕФЩТЕИ РПДЛТЩМШЕЧЩИ ВПНВПДЕТЦБФЕМСИ дЕТ-13. еЭЕ ВПМШЫЙЕ ВПЕРТЙРБУЩ РПДЧЕЫЙЧБМЙУШ Л РПДЖАЪЕМСЦОЩН ВБМЛБН дЕТ-15 (ДМС 250-ЛЗ ЙМЙ 500-ЛЗ ВПНВ) Й дЕТ-16 (ДМС 500-ЛЗ Й 1000-ЛЗ). й ФЕИ Й ДТХЗЙИ ВЩМП РП ЮЕФЩТЕ ЫФХЛЙ.

фЕПТЕФЙЮЕУЛЙ ЛБЦДЩК фв-3 ДПМЦЕО ВЩМ ЛПНРМЕЛФПЧБФШУС ПДОЙН ВПНВПЧЩН РТЙГЕМПН “зЕТГ-вПКЛПЧ” (Х МЕЧПЗП УЙДЕОШС ЫФХТНБОУЛПК ЛБВЙОЩ) Й ПДОЙН "зЕТГ FI 110" ЙМЙ “зЕТГ FI 206" (Х РТБЧПЗП).

жБЛФЙЮЕУЛЙ УФПСМ ЛБЛПК-ФП ПДЙО, Б РЕТЧЩЕ УЕТЙЙ УДБЧБМЙУШ ЧППВЭЕ ВЕЪ РТЙГЕМПЧ, ЛПФПТЩЕ ХУФБОБЧМЙЧБМЙ ХЦЕ Ч ЮБУФСИ. оБ ВПМЕЕ РПЪДОЙИ 1 УБНПМЕФБИ У "МАМШЛПК" РТЙГЕМ РЕТЕЛПЮЕЧБМ ФХДБ.

вПНВПУВТБУЩЧБФЕМШ уВТ-9 РПЪЧПМСМ УВТБУЩЧБФШ ВПНВЩ РППДЙОПЮОП, УЕТЙСНЙ ЙМЙ ЪБМРПН (РПУМЕДОЕЕ ФТЕВПЧБМП ПФ ВПНВБТДЙТБ ЛПМПУУБМШОЩИ ЖЙЪЙЮЕУЛЙИ ХУЙМЙК, РПУЛПМШЛХ УВТБУЩЧБФЕМШ ВЩМ НЕИБОЙЮЕУЛЙН).

дМС ЧЕДЕОЙС ЖПФПТБЪЧЕДЛЙ Й ЖЙЛУБГЙЙ ТЕЪХМШФБФПЧ ВПНВПЧЩИ ХДБТПЧ фв-3 ПВПТХДПЧБМУС БРРБТБФПН "рПФФЕ 16".

| мфи: |

| нПДЙЖЙЛБГЙС | фв-3 |

| тБЪНБИ ЛТЩМБ, Н | 41.80 |

| дМЙОБ, Н | 25.10 |

| чЩУПФБ, Н | 8.5 |

| рМПЭБДШ ЛТЩМБ, Н2 | 234.50 |

| РХУФПЗП УБНПМЕФБ | |

| ОПТНБМШОБС ЧЪМЕФОБС | 18877 |

| фЙР ДЧЙЗБФЕМС | 4 рд нж-34жто |

| нПЭОПУФШ, М.У. | 4 И 900 |

| нБЛУЙНБМШОБС УЛПТПУФШ, ЛН/Ю | |

| Х ЪЕНМЙ | 245 |

| ОБ ЧЩУПФЕ | 300 |

| лТЕКУЕТУЛБС УЛПТПУФШ, ЛН/Ю | 182 |

| рТБЛФЙЮЕУЛБС ДБМШОПУФШ, ЛН | 2000 |

| нБЛУЙНБМШОБС УЛПТПРПДЯЕНОПУФШ, Н/НЙО | 75 |

| рТБЛФЙЮЕУЛЙК РПФПМПЛ, Н | 8000 |

| ьЛЙРБЦ, ЮЕМ | 4 |

| чППТХЦЕОЙЕ: | ЮЕФЩТЕ 7.62-НН РХМЕНЕФБ дб, 3000 ЛЗ ВПНВ |

| дПР. ЙОЖПТНБГЙС: |

В небе Китая

ТБ-3 впервые приняли участие в боевых операциях летом-осенью 1937 г. Действовали против «врага внутреннего» - басмачей на Памире. Для поддержки операций пограничников и частей Красной Армии тогда привлекли 30 Р-5 и три ТБ-3. Последние осуществляли перевозку людей и грузов в труднодоступные районы.

А первой войной, на которую попали эти машины, оказалась японо-китайская. Вскоре после нападения Японии, 21 августа, Китай и СССР заключили договор о взаимопомощи. Уже в сентябре советское руководство начало осуществлять операцию «Зет» - поставку в Китай боевых самолетов.

В середине сентября начали отбирать экипажи и для ТБ-3. Собственно говоря, эти машины бывали в китайском небе и раньше. Бомбардировщики ВВС Забайкальского округа время от времени плутали и оказывались в воздушном пространстве соседей. Поскольку у китайцев не то что ПВО, но и толковой службы наблюдения не было, то все кончалось благополучно. Разве что по донесениям наших пограничников можно было угодить на «губу». Так, в феврале 1 934 г. пилот Костромин в ночном полете пересек границу, но через 50 минут, сориентировавшись, вернулся на нашу сторону.

Теперь же речь шла об обслуживании трассы Алма-Ата-Ланчжоу, по которой собирались перегонять в Китай самолеты. Транспортные ТБ-3 наряду с АНТ-9 и ДБ-3 развозили по ней специалистов и грузы. Вскоре по трассе полетели в Китай истребители и скоростные бомбардировщики.

Затем встал вопрос о передаче партии ТБ-ЗРН китайской стороне. 22 октября в Алма-Ату перелетели шесть тяжелых бомбардировщиков. Самолеты были не новые, они уже эксплуатировались в ВВС РККА около года. Четыре машины взяли из 23-й тбаб и две перегнали из Ростова. Отрядом командовал капитан Донцов. В отличие от истребителей И-16 и И-15бис и бомбардировщиков СБ, на значительной части которых должны были воевать советские летчики, ТБ-3 предназначались для эксплуатации китайцами. Наши экипажи выступали только в роли перегонщиков и инструкторов.

Из Алма-Аты самолеты вылетели с дополнительным грузом: по десять бомб ФАБ-100 в фюзеляже и по две ФАБ-500 или четыре ФАБ-250 под крыльями. Помимо этого везли по два боекомплекта патронов. 27 октября ТБ-3 сели в Урумчи и далее шли по трассе без происшествий вплоть до Ланчжоу, куда прибыли 31 -го.

Здесь самолеты официально сдали китайским властям. Советские опознавательные знаки закрасили уже в Алма-Ате. Теперь на плоскости и фюзеляж нанесли белые двенадцатилучевые звезды на голубом фоне, а на руль направления - бело-голубую «зебру» (четыре синих и три белых горизонтальных полосы).

В Ланчжоу начали обучение китайских экипажей. В конце ноября один самолет китайский пилот «приложил» так, что его пришлось списать. 30 ноября остальные пять со смешанными советско-китайскими экипажами перелетели в Наньчан. Там их и накрыли японские бомбардировщики. 13 декабря машины по тревоге должны были взлететь и перебазироваться, но не успели. Японцы два самолета уничтожили и два серьезно повредили. 25 декабря три ТБ-3, включая два отремонтированных, вернулись в Ланчжоу. По своему прямому назначению тяжелые бомбардировщики китайцы не использовали. Вместе с купленными еще до войны в Италии S.72 они перевозили людей и грузы. 16 марта 1938 г. на ТБ-3, пилотируемом Гуо Цзя-янем и Чжан Цзюнь-и, отказал один из моторов. Летчики решили вернуться обратно, но разбились в горном ущелье Ципань. Из находившихся на борту 25 советских добровольцев спаслись только двое. Весь экипаж погиб. Летчик-истребитель Д.А. Кудымов вспоминал, что раньше летел на этом самолете из Ханькоу в Ланьчжоу. Командир, взлетая, даже не проверил, хватит ли топлива. В воздухе горючее кончилось. С трудом перевалив горный хребет, бомбардировщик приземлился у подножия гор среди валунов, недотянув до полосы около полукилометра. «Выбрались из самолета возмущенные и злые до предела. Пилот ТБ смеялся...»

Еще один ТБ-3 в 1938 г. в Чэнду китайский пилот поставил на нос, промахнувшись при посадке. Он выкатился за границу летного поля и попал в болото. Советский механик потом написал: «Штурманская кабина была задрана, как рыло носорога». Кабину отремонтировали, винты сменили, после чего самолет отогнали в Ланчжоу.

В Китае появлялись и ТБ-3 ВВС РККА, но в небольшом количестве и ненадолго - только как транспортные. Так, в ноябре 1937 г. три ТБ-3 доставили в Ланчжоу со складов Забайкальского военного округа бомбы и патроны. Самолеты двигались по маршруту через Улан-Батор. В пути их сопровождала пара Р-5 - не столько для охраны, сколько на случай вынужденной посадки.

В общем, карьера ТБ-3 в Китае оказалась весьма краткой и вовсе не славной.

Хасан, Халкин-Гол и поход в Польшу