Форма военнослужащего гвардейского экипажа в царской армии. От придворных гребцов до гвардейцев. Участие в Гвардейских Переворотах

Морской Гвардейский экипаж и

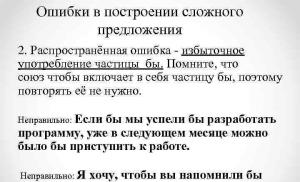

75 – й флотский экипаж

в Отечественной войне 1812 года и

Заграничном походе русской армии 1813 – 1814 гг.

(Номинация - Историческая)

Участие в заграничном походе русской армии

В кампанию 1813 года этот экипаж действовал при сооружении мостов и переправ, а где было необходимо, приводил их в негодность.

С первых чисел января русская армия двинулась вслед за отступающими остатками войск противника. Границу перешли не все моряки. 165 человек оставались на излечении в городах России. 25 января экипаж прибыл в Плоцк на Висле. Здесь, по Высочайшему повелению, Гвардейский экипаж должен был построить мост и обеспечить переправу наших войск, вследствие почти непрерывного ледохода, сильного ветра и отсутствия материалов, постройка моста шла очень медленно. Поэтому до постройки моста был наведен летучий паром. Однажды канат оборвало и паром с 50 гусарами и лошадьми понесло по течению. Немедленно офицеры и матросы, находившиеся на берегу, бросились в лодки и прибуксировали паром. Работа была настолько тяжела, что появилось до 40 больных, из которых некоторые умерли. С первых чисел февраля по 16 марта на лодках было переправлено 6568 человек, 1116 лошадей, рота артиллерии с 12-ю орудиями, три конных полка, и значительное количество других грузов. 16 марта строительство моста подошло к концу и началась эффективная переправа войск. Длина моста составила 187 сажень. Мост был наплавной на 33 судах. Переправа требовала надзора за порядком и безопасностью. 5 апреля прибыл 75-й Корабельный экипаж, который принял надзор, а Гвардейский экипаж выступил на соединение с 5 Гвардейским корпусом и Главной квартирой, которые ушли вперед.

27 марта , находившиеся в г. Калише Главная квартира и армия, двинулись через Силезию, города Штейнау, Бунцлау, Бауцен и Дрезден , куда прибыли 12 апреля . Тяжелым ударом для наших войск была кончина главнокомандующего. Михаил Илларионович скончался на руках своих сподвижников, а также находившихся при нем Гвардейского экипажа врача Кернера и фельдшера Галкина. На долю экипажа выпала честь проститься с Кутузовым, когда экипаж проходил через Бунцлау.

Армия продолжала движение теперь уже в союзе с прусскими войсками, так как с Пруссией был заключен договор о совместных действиях. 1 мая экипаж присоединился к армии в Бауцене и на этот раз ему пришлось сойтись с неприятелем в бою на виду у Государя. К этому времени Наполеону удалось собрать войска, которые численно превосходили войска союзников: России и Пруссии. Превосходство Наполеона в силах и захват им крепостей на Эльбе заставили союзников отказаться от обороны Дрездена и отступить к Бауцену Положение союзников усугубилось их поражением в сражении под Люценом 20 апреля . 8 мая Бауцен, занятый войсками Милорадовича, был взят приступом моряками дивизии Компана. Союзники укрепились под Бауценом. Морской экипаж находился в составе главного резерва пол начальством Великого Князя Константина Павловича. Наши моряки находились в следующем составе: 2 штаб-офицера, 8 обер-офицеров, 14 унтер-офицеров, 18 музыкантов и 179 нижних чинов. В артиллерийской команде состояло 2 обер-офицера, 4 унтер-офицера и 19 нижних чинов. Всего: 12 офицеров и 234 нижних чинов.

Французы начали наступление 8 мая в 10 часов утра. Ход боя оказался для нас неудачным и было предложение отступать далее, к г. Герлиц. Но Император Александр I настаивал на необходимости продолжать сражение опасаясь падения духа в войсках и уклонения Австрии от союза с нами, с которой проводились переговоры.

Наступило 9 мая, памятный день для экипажа - день сражения в храмовый полковой праздник. Отмечалось перемещение мощей Николы Чудотворца, покровителя моряков. Экипаж находился в расположении Главной квартиры, где он нес караульную службу. Государь подъехал на коне к строю и оказал: «Здравствуйте матросы! Поздравляю вас с праздником! Сегодня ваш праздник и хочу потешить вас для праздника: идите в дело. Я буду смотреть на вас». Единодушное «Ура!» и «Рады стараться!» было ответом. Меткий огонь наших батарей останавливал атаки французов, но они, усиленные свежими подкреплениями, начали одолевать. Государь направил на замену прусскому генералу графу Йорку отряд генерал-лейтенанта Чеглокова. В отряд входил Морской гвардейский экипаж. Батальоны и с ними экипаж стояли на своих позициях, когда большая часть союзных войск была вынуждена отступить. Около 5 часов был убит капитан-лейтенант Григорий Кононович Горемыкин, смертельно ранен ядром в ноги лейтенант Александр Андреевич Колзаков, тяжело ранен мичман Николай Петрович Хмелев. В 5 часов началось общее отступление. Солнце уже садилось, когда наступила очередь отступать батальонам генерал-лейтенанта Чеглокова. Экипаж прикрывал отступление батальонов, принимая последние неприятельские ядра и гранаты. Обе стороны понесли большие потери. Потери Гвардейского экипажа составили: 2 офицера убитыми, 1 раненым; 6 нижних чинов убитыми, 10 тяжело ранеными, а также 4 унтер-офицера и 5 матросов легко ранеными.

23 мая было заключено перемирие, которое закончилось 28 июля . К этому времени силы Наполеона насчитывали 260 тыс. чел. Союзники собрали около 400 тыс. чел. 14 августа союзники атаковали Дрезден, но Наполеон своим присутствием воодушевил осажденных и атака была отбита. 15 августа осажденные, в свою очередь, напали на союзные войска. Несмотря на некоторый успех этого наступления французам пришлось отойти. Корпусу французского генерала Вандама было приказано зайти в тыл союзникам. В ночь с 15 на 16 августа союзные войска, боясь быть окруженными, начали отступать в Богемию к г. Теплиц. В ходе отступления Гвардейский экипаж с участием Егерского полка, а также Преображенского, Семеновского и Измайловского полков отбивали атаки французов. Для того, чтобы воспрепятствовать маневру Вандама, был выделен отряд гвардейских частей численностью 10 тыс. человек, куда входил и Гвардейский экипаж. Командование отрядом было поручено генерал-лейтенанту графу Остерману-Толстому. Корпус Вандама насчитывал 35 тыс. человек, то есть в три раза превосходил наши силы. Было решено остановить Вандама в районе поселка Кульм. Наполеон обещал Вандаму маршальский жезл в случае успеха. Большую роль в организации обороны около Кульма сыграл генерал Ермолов. Александр I был уверен, что его Гвардия не допустит того, чтобы путь армии союзников был перерезан. Дополнительно Государь отдал распоряжение, чтобы прусский корпус генерала Клейста отделился бы от основных сил и поспешил на помощь графу Остерману-Толстому. Австрийский император, войска которого присоединились после перемирия, также направил два своих корпуса. Гвардейский экипаж сначала был отправлен в резерв, но оставался там недолго. Гвардейцы условились иметь определенное место сбора в случае, если будут разделены - фруктовое дерево на лугу. Далее этого места было решено не отступать.

17 августа около 8 часов утра с гор стали спускаться стрелковые цепи французов. За ними засверкали штыки колонн корпуса Вандама. Вскоре произошло столкновение и наш авангард был вынужден оставить Кульм и отступить в долину на следующую позицию. Французы дважды подходили до главной линии обороны, но Гвардия отбивала атаки. Экипаж действовал рядом о Семеновцами. Был тяжело ранен капитан-лейтенант Александр Егорович Титов, командир 1 роты, лейтенант Константин Константинович Константинов был убит, лейтенанты Николай Петрович Римский-Корсаков и Николай Петрович Хмелев ранены. Убито и тяжело ранено до 30 нижних чинов. Неоднократно в течение дня французы возобновляли атаки, но безуспешно. Из офицеров в экипаже оставались командир и два офицера. Поэтому раненые лейтенанты Дубровин, Лермонтов и Ушаков остались с экипажем. Музыканты, барабанщики и писари брали ружья убитых и шли в бой.

К концу дня стали подходить подкрепления. Это дало возможность отвести гвардию в резерв. Моряки собрались под условленным фруктовым деревом. Французы, видя жестокий отпор, отошли к Кульму. Так кончился первый день Кульмского сражения. Стало известно, что обозы, отставшие при ускоренном марше гвардии, подверглись разграблению, в том числе и обоз Гвардейского экипажа. Шедший на помощь прусский корпус Клейста первый нашел обоз в таком виде. Пруссаки оказали помощь раненым и выставили охрану.

В числе потерь в этот день был также командующий нашим отрядом граф Остерман-Толстой, которому оторвало руку. Командование принял генерал-майор Ермолов. Общие потери у экипажа в этот день составили 3/4 офицеров и больше 1/3 нижних чинов.

18 августа рано на рассвете к Кульмской позиции стали подходить основные силы. Прибывший командующий русской армией Барклай де Толли и Ермолов не начинали бой, ожидая, чтобы корпус Клейста вышел на видимость. Французы открыли артиллерийский огонь. Около 10 часов стало известно, что Клейст приближается. Бой начался кавалерийской атакой французов. За конницей шла пехота. Вначале французы храбро атаковали наши позиции. Увидев появившиеся войска Клейста, Вандам предположил, что это идет подкрепление ему от Наполеона. Но когда он распознал пруссаков и увидел себя окруженным, это произошло около 1 часа дня, то Вандам решил сдаться. Союзники взяли в плен 12 тыс. французов, Вандама и двух его генералов. Было захвачено два знамени, три орла; в руки союзников попала вся его артиллерия - 84 орудия и 200 зарядных ящиков, весь обоз. До 10 тыс. французов были убиты или ранены. Наши потери также были тяжелыми. Одна только гвардия потеряла 3 тыс. убитыми и ранеными только за один день 17 августа. . В этой битве Гвардейский экипаж потерял убитыми и ранеными 70% офицерского состава и больше 30% рядовых. Государь поздравил свою гвардию с блестящей победой. Офицеры и нижние чины были удостоены российских, прусских и австрийских наград. Морской гвардейский экипаж получил Георгиевское знамя - высшую боевую награду наравне со старейшими полками гвардии. Место, где была добыта победа, украшают три памятника: русским, прусским и австрийским войскам.

Интересно отметить, что первым, кому предложил свою шпагу Вандам, был офицер Гвардейского экипажа капитан 2 ранга Павел Андреевич Колзаков, адъютант Великого Князя Константина Павловича. сначала привел его к Великому Князю, а затем доставил его к Государю.

Союзники стали стягивать свои силы к Лейпцигу , где 5-7 октября разыгралась Битва народов, решившая участь Европы. Перед этим экипаж вместе с прусским отрядом провел операцию по уничтожению моста, что препятствовало соединению сил противника. Дни подготовки к сражению экипаж провел в безостановочной работе по строительству переправ, так как французы уничтожили мосты и плотины. Лейпцигское сражение окончательно переломило ход военных действий в пользу союзников. Началось беспорядочное отступление французских войск.

До 15 ноября экипаж простоял во Франкфурте-на-Майне, когда ему было приказано идти к Вюрцбургу-на-Майне, где было необходимо соорудить переправу. 22 ноября экипаж прибыл к месту и в короткий срок построил два моста: плавучий для артиллерии и кавалерии и на козлах - для пехоты. До окончания постройки мостов была организована паромная переправа. Затем экипаж вместе с гвардией проследовал к Базелю и 1 января 1814 года вступил в пределы Франции. Дожди и мокрый снег затопили дороги, а конница и артиллерия разбили их до крайности. Перед вступлением во Францию все полки гвардии получили подкрепления. Экипаж, лишившийся многих своих офицеров и нижних чинов, остался неукомплектованным. Поэтому к нему присоединили небольшой отряд саперной роты, а также партию ратников из ополчения. В таком составе экипаж получил возможность оказать важную услугу нашим войскам. Наполеон, отбросив Силезскую армию Блюхера, двинулся на корпус графа Витгенштейна, вознамерившись разбить союзников по частям. Когда это стало очевидным, экипаж был немедленно послан во французский город Ножан для устройства переправы через Сену, обеспечивая отход корпуса Витгенштейна. 6 февраля плавучий мост, составленный из речных судов, был готов и 7-го корпус был переправлен. Сразу же матросы приступили к уничтожению переправы. Причем это пришлось делать под огнем французских солдат. После этого экипаж направили в Сен-Луи, где также, как и в Ножане переправил австрийские войска фельдмаршала Вреде. Соединившись с Гвардейским корпусом у г. Троа, экипаж уже не расставался с ним и 20 марта вместе со всей гвардией вступил в Париж. В Париже он был размещен в Вавилонских казармах в Сен-Жерменском предместье, а офицеры и унтер-офицеры - в частных домах на соседних улицах.

Интересный случай произошел с офицером экипажа, теперь уже капитаном 1 ранга Павлом Андреевичем Колзаковым. Еще при отступлении французов из России, недалеко от дороги Колзаков увидел упряжку с павшей лошадью. В повозке лежали несколько французов и между ними молодой офицер, Колзаков невольно подошел к повозке и заметил, что молодой офицер был еще жив. С помощью казака офицер был перенесен в избу, где его привели в чувство. Позднее Колзаков выхлопотал ему 100 червонцев на дорогу при отправлении пленных в Россию. По занятии нашими войсками Парижа Колзакову выпало квартировать у одной старушки, от которой он узнал, что ее единственный сын спасен каким-то морским офицером. Колзаков обещал навести справки. Молодой человек был разыскан. Старушка получила извещение о возвращении ее сына из плена и узнала, что ее постоялец был его спасителем.

Между тем настало время отправления войск в свои пределы. Для доставки Гвардейского экипажа в Россию был назначен фрегат «Архипелаг» из эскадры адмирала Тета. Экипаж выступил 22 мая из Парижа в Гавр, где и был размещен на фрегате. На переходе команда и офицеры с большим удовлетворением принимали участие в судовых работах. 20 июля все войска были доставлены из Кронштадта в Ораниенбаум, а 30 июня Морской гвардейский экипаж и его артиллерийская команда вступили в столицу через Триумфальные ворота, специально для этого установленные. На этих воротах помещено имя Гвардейского экипажа в числе старейших подков Императорской Гвардии, отличившихся в Отечественную войну и в походе по странам Европы.

В связи с возвращением Наполеона с о. Эльба и возобновлением военных действий экипажу было предписано выступить в поход. 9 июня 1815 г. экипаж первым выступил из Петербурга и 4 августа прибыл в Вильну. Однако, так как сражение при Ватерлоо окончательно решило участь Наполеона, 10 августа экипаж предпринял обратный поход.

2. 75 – й флотский экипаж в Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе русской армии 1813 – 1814 гг.

Из состава Черноморского флота в боевых действиях на суше активно участвовал 75-й флотский экипаж. При отступлении французов четыре роты экипажа в составе авангарда русской армии несли инженерную и понтонную службу, отличились в ряде сражений и дошли до Парижа.

Главнокомандующий молдавской армией, адмирал Чичагов в повелении к вице-адмиралу Языкову от 01.01.01 года из Бухареста пишет, что, находя нужным иметь при его армии полный флотский экипаж, для употребления его при переправах через реки, рекомендует отправить такой под командою капитана 2 ранга Додта к Одессе. Экипаж этот должен быть составлен из людей здоровых, надежных и способных к означенному делу и снабжен ружьями и всем, что при матросах должно находиться. По прибытии в Одессу он должен взять тракт на Алтаки, что против Могилева на Днестре, где и получит дальнейшее повеления.

Боевой путь этого подразделения приблизительно выглядел так: Севастополь–Одесса–Аккерман. Далее до Луцка его путь покадостоверно неизвестен. Или он в полном составе попал в армию адмирала, или он мог, разделившись на две части влиться в армию Кутузова и армию Чичагова. Тогда Кутузовскую армию возглавлял сам знаменитый полководец, после смерти последнего, его знамя подхватил Барклай и повел армию через победу под Кульмом, Дрезден на Лейпциг.

Чичагов же дошел до Ковно, откуда был откомандирован в армию Витгенштейна в качестве инженера адъютант адмирала - лейтенант фонг-. Не исключено, что часть экипажа ушла с ним, а он участвовал в сражениях при Маккерне, Люцине, Бауцене, был при взятии Парижа.

Сам же адмирал Чичагов двигался через Гумбинен, крепость Торн (Торунь), Познань, Берлин, Лейпциг. В последнем городе все части экипажа могли вновь соединиться и с войсками союзников.

При действующей армии черноморские моряки, исполняя наряду с понтонными и пионерными ротами те же обязанности и с таким же успехом, как и гвардейский экипаж, участвовали в некоторых сражениях и находились при взятии Парижа. Иногда случались и командировки отдельных офицеров и небольших морских команд к армии, так например командир черноморского корабля Правый, капитан 2-го ранга Додт, командированный в Польшу к армии Барклай де-Толли, вооружил на Висле 6 канонерских лодок и с ними весной 1813 года находился при осаде и взятии крепости Торна, потом участвовал в нескольких сражениях.

Заключение

По выше написанному видно, что моряки, оказавшись на суше, прекрасно справились с поставленными задачами, которые в основном сводились к инженерной и понтонной службе, но если им приходилось сражаться, то они делали это со спокойствием и храбростью, иногда даже отличаясь больше, чем регулярные сухопутные части, как, например, в сражении при Кульме. К сожалению, действия Морского гвардейского экипажа несколько затмили участие других морских команд, хотя те тоже сражались с храбростью и стойкостью. Подтверждением этого служат результаты 75-ого флотского экипажа в кампании 1812 года, так что часть его была послана к корпусу Витгенштейна. Так как Морской гвардейский экипаж в результате всех потрясений всё-таки продолжил существовать, я надеюсь, что для него, да и для других частей флота, найдутся люди, которые увеличат славу наших предков!

Список литературы

1. Военная энциклопедия: [В 18 т.] / Под ред. и др. - СПб.: Т-во, 1911-1915

2. , Бякин гвардейский экипаж: Страницы истории. СПб., 1996

3. Хроника Российской Императорской Армии том I, 1851. Санкт-Петербург, Военная типография

Приложение

Морской Гвардейский экипаж

Форма офицера

https://pandia.ru/text/78/409/images/image004_34.jpg" alt="экипаж в Париже.1814. 2..jpg" width="633" height="427">

Знаменосец Морского Гвардейского экипажа

16 февраля 2016 года Российский Военно – морской флот отмечает 206 годовщину рождения морской гвардии.

В этот день 1810 года, помятуя о встрече с французским императором Наполеоном в июне 1807 г., в Тильзите, которую обеспечивал батальон французских гвардейских моряков, император Александр I повелел сформировать особое подразделение — «Морской гвардейский экипаж».

Экипаж был сформирован по штату гвардейского батальона и включал 4 строевые роты, музыкантский хор и артиллерийскую команду общей численностью 434 человека. Он предназначался для комплектования команд придворных яхт и гребных судов, их обслуживания, неся, таким образом, морскую службу. Но, входя в состав Гвардейского корпуса, он исполнял и сухопутную придворную службу: дворцовые и гарнизонные караулы, разводы, смотры и парады. Экипажу было пожаловано знамя сухопутного образца.

23 февраля 1810 г. была утверждена табель мундирным и прочим вещам Гвардейского Экипажа. Ввиду несения моряками-гвардейцами двойной службы, они имели форму одежды летнюю морскую, отличающуюся от флотской, и зимнюю — пехотную–гвардейскую. Вскоре в морской мундир были внесены значительные изменения, в частности, учрежден герб Гвардейского Экипажа, который представлял собой двуглавого орла под царской короной с двумя перекрещенными за спиной орла адмиралтейскими якорями.

Первый командир экипажа — капитан 2–го ранга Карцов Иван Петрович.

Инструкторами в Экипаж были назначены наиболее подготовленные унтер-офицеры лейб-гвардии Финляндского полка. Экипаж пополнялся отборными матросами из флота с требованием, «чтобы люди были рослые и чистые лицом», а офицеров переводили в Экипаж за отличие и, как правило, по протекции. Перевод, как офицеров, так и матросов производился по повелению самого Государя.

В Морской Гвардейский Экипаж, как уже самостоятельную морскую часть, были включены девять Императорских яхт, в их числе «Симеон и Анна», «Луиза Ульрика», «Паллада», «Нева», «Голубка» и «Торнео», а также 24 гребных судна. Все вместе они составили первую эскадру Гвардейского Экипажа.

Отмечая юбилей гвардии флота, следует отметить, что история Морского гвардейского экипажа значительно старше и уходит корнями во времена, когда и сама Россия ещё не была империей. Прообразом Гвардейского экипажа была созданная Петром I еще в 1710 г. «Придворная гребецкая команда», занимавшаяся обслуживанием плавсредств императорского двора. С середины XVIII в. существовали Команда придворных гребцов дворцового ведомства и Экипажи придворных яхт, которые в 1797 г. были объединены.

Страсть у Петра к морю и флоту начала развиваться очень рано, с ботика, прозванным впоследствии «Дедушка русского флота». На нем юный царь совершал первые плавания под парусами по речке Яуза и пруду Просяной.

В 1689 г. начинается строительство судов в Переславле–Залесском, положивших начало создания на Плещеевом озере «потешного» флота. Здесь Пётр проводит морские игры (учения), в которых принимали участие и «потешные» Преображенский и Семеновский полки. Вскоре молодой царь переехал в Архангельск, где увидел настоящее море и европейские корабли.

В 1695 г. Петр начинает борьбу с Турцией за выход к Азовскому и Черному морям. После неудачной попытки в 1695 г. взять крепость Азов силами одной только армии началось строительство кораблей на Воронежских верфях.

Весной 1696 г, находясь в Воронеже на спуске судов для второго Азовского похода, Петр для своих переездов по реке отобрал несколько шлюпок. Гребцов на них он набрал из солдат Преображенского полка и моряков - «потешную» команду, которую наименовал «царскими гребцами». С этого момента «царские гребцы» сопровождали царя во всех его походах и плаваниях.

В 1702 г. «царские гребцы» участвуют в походе Петра в Архангельск. «Царские гребцы» принимали участие в постройке двух яхт и перевозке их по так называемой «государевой дороге» из села Нюхча на берегу Онежского залива Белого моря в Онежское озеро и далее в Ладогу к Нотебургу (Шлиссельбургу). В следующем году гребцы участвовали во взятии крепости Ниеншанц.

В мае 1703 г. они под личным командованием Петра в устье Невы совместно с солдатами гвардейских полков берут у шведов на абордаж галиот «Гедан» и шняву «Астрильд».

В 1705 и 1706 гг. «царские гребцы» были включены в экипаж шнявы «Мункер». Это было настоящее боевое судно, построенное на Олонецкой верфи по проекту, разработанному Петром I.

В июне 1705 г. «Мункер», участвовала в отражении атак шведского флота адмирала Анкерштерна на Кроншлот. В дальнейшем корабль участвовал в боях со шведами в Финском заливе, в 1712 и 1713 гг.

В 1703 г. на берегах Невы Петр заложил Санкт–Петербург - с 1712 г. столицу России. Вскоре этот город становится местом его постоянного пребывания.

Для переездов царя по Неве и другим рекам «Царские гребцы» были окончательно переведены из Воронежа в 1708 г. как «Гребецкая команда при Государе».

В 1710 г. команда стала отдельной воинской частью, подчиненной непосредственно Адмиралтейств – коллегии, а в 1715 г. царские гребцы стали именоваться придворными гребцами, основным назначением которых становится комплектование команд придворных яхт и гребных судов. После смерти Петра флот приходит в упадок, строительство судов приостанавливается. В начале царствования императрицы Екатерины I - в 1725 г. - придворные гребцы перешли в ведение «Собственной Ее Величества вотчинских дел канцелярии». Жили гребцы на Моховой улице в частных домах, т. к. казармы для них не строились. Летом гребцы использовались для службы на придворных гребных судах, а зимой посылались с указами в вотчины ее величества.

В 1732 г. императрица Анна Иоанновна увеличила число гребцов, так как в дополнение к еще «петровским» яхтам «Принцесса Анна» и «Цесаревна Елизавета» были построены большие 12–пушечные яхты «Минерва», «Вирцоу» и «Анненгоф».

При Анне Иоанновне яхты плавали по заливу до Кронштадта и производили эволюции по два раза в неделю. Зиму они проводили в Санкт – Петербурге, а летом во время пребывания государыни в Петергофе базировались в Петергофской гавани, принимали участие во всех торжествах и празднествах.

В 1742 г. с воцарением императрицы Елизаветы Петровны Команда придворных гребцов объединилась с ее личными «комнатными гребцами» и получила название Придворной гребецкой команды. Форма ее стала еще роскошней. Однако новых императорских яхт при Елизавете построено не было.

В 1762 г. на престол взошла императрица Екатерина II Великая. Одаренная великим умом и сильным характером, она приложила немало усилий к возрождению русской армии и флота. При ней строится большое количество военных судов, в том числе и новых классов, создан Черноморский флот. Русский флот сыграл решающую роль в двух войнах с Турцией (1768–1774 и 1787–1791) и со Швецией (1788–1790). В царствование императрицы Екатерины Великой численность Придворной гребецкой команды была увеличена до 160, и их разделили на две команды: Придворную гребецкую команду и Придворную яхтенную команду.

Император Павел I, вступивший на престол 6 ноября 1796 г., питал особую слабость к флоту и его делам. При нем гребцкая команда из Придворного ведомства поступила в ведение Адмиралтейств–коллегий, а затем ее объединили с Командой придворных яхт, преобразовав в одну «Придворную гребецкую команду придворных парусных судов». Нижние чины команды числились в гребном флоте. Придворная гребецкая команда базировалась в Гребном порту на Васильевском острове.

За сто лет существования царских гребцов и императорских яхт они были под началом генерал – адмирала Ф.М. Апраксина, шаутбенахта (контр – адмирала) И.Ф. Боциса, надворного советника П. Мошкова, капитан – лейтенантов, ставших впоследствии адмиралами Ф.Ф. Ушакова, П.И. Ханыкова, М.И. Войновича, А.Ф. Клокачева. Последним же командиром команды был вышеупомянутый первый командир Морского гвардейского экипажа – капитан – лейтенант И.П. Карцов.

Личный состав Гвардейского экипажа нес службу на императорских яхтах и плавсредствах загородных дворцов, а также боевых кораблях. Кроме того, он привлекался наравне со всей гвардией к караулам, смотрам, парадам, торжествам. Гвардейский экипаж был подчинен Адмиралтейств – коллегии, но, составляя часть Гвардии, он находился также отчасти в подчинении у сухопутного командования.

В 1811 г. Гвардейский экипаж был переведен из Галерной гавани в Литовский замок - здание у пересечения реки Мойки и Крюкова канала, в котором ранее размещался Литовский мушкетерский полк. Здесь экипаж квартировал последующие девять лет.

В 1816 г. для экипажа на Екатерингофском проспекте (ныне Римского–Корсакова, 22) было начато строительство казарменного городка. Рядом с казармами находился Николо–Богоявленский морской собор. Осенью 1820 г. экипаж был переведен из Литовского замка во вновь построенные казармы.

7 ноября 1824 г. В Петербурге произошло самое значительное и разрушительное наводнение за всю историю города. Вода в Неве и многочисленных каналах поднялась более 13 футов (4 метра) выше ординара, вышла из берегов, затапливая набережные и улицы. Во время наводнения были разрушены 462 дома, повреждены 3681, утонули от 200 до 600 человек, многие пропали без вести. Гвардейские моряки плавали на четырех гребных катерах по затопленным улицам, оказывая помощь пострадавшим жителям столицы. Рискуя жизнью, они бросались в затопленные дома, спасая от неминуемой гибели женщин, детей, стариков.

В июле 1836 г. Гвардейский экипаж принимал участие в торжествах встречи ботика Петра Балтийским флотом.

В августе 1856 г. 1–я рота Гвардейского экипажа участвовала в церемонии коронации императора Александра II в Москве.

В составе экипажа 16 марта 1857 г. была создана особая машинная команда из личного состава паровых судов, причисленных к Гвардейскому экипажу.

В 1860 г. праздновалось 50–летие со дня сформирования Гвардейского экипажа Император Николай I, учитывая, что со времени образования гребецких и яхтенных команд прошло более 100 лет, пожаловал Гвардейскому экипажу 16 февраля Андреевскую ленту на знамя, установленную для полков и других частей войск, существующих 100 и более лет. На Андреевской ленте золотом были вышиты следующие надписи: на лицевой стороне - «Гвардейский Экипаж»; на обеих внутренних - «За оказанные подвиги в сражении 17 августа 1813 года при Кульме»; на задней стороне - «1710 года команды Придворных гребцов и яхт», а на банте год пожалования ленты - «1860 года».

В ознаменование 200–летия Гвардейского экипажа в 1910 г. экипажу пожалованы новое знамя и новые перевязи к Георгиевским сигнальным рожкам.

Всему личному составу присвоено ношение нагрудного Кульмского юбилейного знака, а матросам, кроме того, вместо штыков выданы тесаки обще–гвардейского образца.

В день столетия Бородинского сражения, 26 августа 1912 г., рота Гвардейского экипажа участвовала в параде на Бородинском поле.

Гвардейский экипаж участвовал практически во всех войнах, которые вела Россия. Первый бой экипаж провел 4 августа 1812 года под Смоленском, защищая мост через Днепр от атак французской кавалерии. Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 года часть экипажа обеспечивала переправу русских войск через реку Колочу. В штыковом бою моряки вместе с егерями почти полностью уничтожили 106-й французский полк дивизии генерала А. Дельсона.

С боями моряки Гвардейского экипажа прошли Россию, Польшу, Германию и Францию. Прославились 9 мая 1813 года под Бауценом, но особенно они отличились 17 августа 1813 года в сражении под Кульмом.

В составе 1-й Гвардейской дивизии генерала А. Ермолова моряки под командованием графа А. Остермана-Толстого в жестокой схватке преградили путь французскому корпусу маршала Вандама, чем спасли отходившую от Дрездена армию союзников. В этой битве Гвардейский экипаж потерял убитыми и ранеными 70% офицерского состава и больше 30% рядовых.

За стойкость в сражении под Кульмом Гвардейский экипаж был награжден Георгиевским знаменем, а в 1819 году в память об этом сражении указом Александра I всем кораблям Гвардейского экипажа присвоили трехцветные вымпелы с Андреевским флагом в головке, на центр креста которого наложен щит с изображением Святого Георгия Победоносца.

Заканчивали моряки-гвардейцы эту войну в Париже. Наиболее отличившиеся моряки стояли в почетном карауле у дворца Талейрана во время подписания Парижского мирного договора.

По возвращении домой Гвардейский экипаж в составе частей армии вошел в Санкт-Петербург через построенные в честь победы Нарвские триумфальные ворота.

В дальнейшем экипаж с честью участвовал во всех войнах, которые вела Россия. Осада Варны в 1828 год, Венгерский поход 1849 год, оборона Кронштадта и Севастополя в Крымскую войту, сражения на Балканах в 1877-1878 годах, Цусимское сражение 1905 года и бои 1-й мировой — везде, на суше и на море, отличились моряки-гвардейцы. Были они и в составе экипажей кораблей российского флота, отправлявшихся во многие дальние и кругосветные плавания.

После Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода 1813–1814 гг. в гвардии распространяются революционные настроения, и часть ее участвует в восстании декабристов. Основной целью их являлась борьба за отмену крепостного права и установление конституционной монархии.

В 1823 г. было организовано тайное «Общество Гвардейского экипажа», которое спустя год слилось с Северным обществом. В тайных обществах участвовали офицеры экипажа, среди них лейтенанты и мичманы Б.А. и М.А. Бодиско, А.П. Арбузов, А.П. и П.П. Беляевы, В.А. Дивов, Н.А. Чижов, М.К. Кюхельбекер, Д.Н. Лермантов, Е.С. Мусин–Пушкин, П.Ф. Миллер и др.

Восстание было намечено на 1826 год, однако обстановка, создавшаяся в стране, вынудила их выступить раньше, чем они предполагали.

В ноябре 1825 г. внезапно умер Александр I, наследовать ему должен был его брат Константин, однако еще ранее он отказался от престола. Таким образом, наследником престола оказывался следующий за ним брат - Николай, но отречение Константина осталось необнародованным. Поэтому после смерти Александра I присягу принесли Константину, а по оглашении его отречения должна была последовать «переприсяга» - Николаю. Волнение в армии, недовольство в стране возрастали. Было решено выступить 14 декабря, в день «переприсяги» Николаю, воспрепятствовать ее проведению в гвардейских полках.

Первым, около 11 часов, 14 декабря 1825 г., в день присяги Николая I, на Сенатскую площадь пришел Лейб–гвардии Московский полк. Николай I, узнав о движении полка к площади, приказал стянуть правительственные войска и окружить площадь.

В 13 часов Николай приказал конной гвардии атаковать восставших. Атака конногвардейцев была отбита, правительственные войска сочувствовали восставшим и действовали неохотно.

К 14 часам к Московскому полку присоединились матросы Гвардейского экипажа - все 8 рот - 1100 человек (в т. ч. 18 молодых офицеров) во главе с капитан – лейтенантом Н.А. Бестужевым, за ним прибыл Лейб–гвардии Гренадерский полк. Таким образом, на площадь вышло всего 3150 человек.

Восставшие, ожидая прибытия С.П. Трубецкого и присоединения других полков, заняли оборонительную позицию, но он так и не появился на площади. Правительственные войска предприняли несколько атак на каре восставших, но каждый раз, отражаемые ружейным огнем, вынуждены были отступать.

Стянув к площади большое количество войск, Николай I около 16 часов дал приказ открыть огонь картечью. Спустя час восстание было подавлено.

На Сенатской площади было убито 103 человека Гвардейского экипажа, 62 матроса арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. 13 июля 1826 г. на борту линейного корабля «Князь Владимир», стоявшего на Кронштадтском рейде, состоялась «гражданская казнь» - разжалование в «рядовые» морских офицеров - декабристов.

Во время февральской революции 1917 г. последний командир Гвардейского экипажа великий князь Кирилл Владимирович привел экипаж в Таврический дворец и передал его в распоряжение Государственной думы.

После Февральской революции, в событиях которой гвардейские моряки приняли активное участие, экипаж потерял свое значение привилегированной части Военно-морского флота.

К 30 августа 1917 г. из матросов Гвардейского и 2–го Балтийского флотского экипажей был сформирован отряд, который провел обыски и аресты офицеров–корниловцев.

Матросы экипажа сыграли значительную роль и в Октябрьской революции. Они участвовали в захвате ряда ключевых пунктов города.

Прошли десятилетия забвения, после которых ушла в историю и держава, именовавшаяся страной советов.

Уже в современной России под руководством кандидата технических наук, профессора, капитана 1 ранга в отставке Леонида Александровича Малышева в 1992 году создаётся Международный военно-исторический клуб «Морской Гвардейский Экипаж», который изучает и пропагандирует боевую летопись Гвардейского флотского экипажа.

Участие в исторических реконструкциях, работа с архивными документами, военно-патриотическое воспитание молодёжи с привлечением её в ряды Клуба, научная, журналисткая и литературная деятельность – вот далеко не полный спектр той титанической работы, что раз за разом подымает на поверхность всё новые и новые пласты болем чем трёхсот летней истории морской гвардии.

Гвардейский экипаж при Императоре Александре II в период с 1856 по 1881годы.Часть 1.

Портрет императора Александра II. Худ. А.И.Геббенс. 1861.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 2010.

Священное коронование Императора Всероссийского, Царя Польского и Великого князя Финляндского Александра Николаевича (Александра II) с супругой было назначено на 26 августа 1856 года.

За месяц до этого события 26 июля 1856 года первая рота Экипажа в полном составе с гвардейским экипажным знаменем отправилась по железной дороге в Москву, для участия в коронационных торжествах. В день торжественного приезда Александра Николаевича с Марией Александровной в Москву, рота Экипажа была поставлена для встречи Их Высочеств в почетный караул в Кремлевском дворце и у Спасских ворот. После завершения Священного коронования и парада на Ходынском поле первая рота в начале сентября вернулась в Петербург, отметив ещё в Москве 22 августа 25-летие шефства над Экипажем Его Высочества генерал-адмирала Константина Николаевича.

Василий Тимм. Коронация императрицы. 1856. История династии Романовых.

Живопись. Седьмая часть. Александр Николаевич (1818-1881).

Неизвестный художник. Портрет Великого князя Константина Николаевича.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Великий князь Константин Николаевич изображен в форме штаб-офицера Морского Гвардейского Экипажа. В 1846 году он был произведён в капитаны 1 ранга по Гвардейскому экипажу и назначен командиром фрегата «Паллада». На следующий год этот 20-летний генерал-адмирал, командуя «Палладой» совместно с кораблем «Россия» и корветом «Оливуца», ходил из Кронштадта с визитом в Англию. (Скорее всего, именно тогда и был сделан этот портрет Великого князя неизвестным художником. Автор).

В 1849 году Августейший шеф Гвардейского экипажа Константин Николаевич женился и был произведен в контр-адмиралы, а в 1853 году - в вице-адмиралы.

Крюгер Франц. Портрет Великого князя контр-адмирала Константина Николаевича

В вицмундире Гвардейского экипажа. 1849-1853 гг.

К концу 1856 года количество паровых колесных и винтовых судов Экипажа уже значительно возросло. Обязанности матросов на паровых судах существенно отличалась от их предшествующей службы на парусных судах и яхтах. Поэтому в 1857 году в Гвардейском экипаже была сформирована особая машинная рота из команд паровых судов, причисленных к Экипажу. Ими были пароходы: «Ижора», «Константин», «Невка», «Онега» и двухтрубный «Петербург» и паровые яхты: «Александрия» и «Стрельна» (которая была построена для генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича). Паровыми стали и многочисленные императорские катера, команды которых набирались также из Гвардейского экипажа.

Фотооткрытка. Пароход «Петербург» (1862г.). Издание Н.Апостоли. 1862-1909 гг. Из фондов ЦВММ

Беггров А.К. Яхта «Стрельна» и императорские катера в Перетгофской гавани.

Алексеев А.П. Паровая яхта «Стрельна» и катера «Голубка» и «Дагмар».

Летом 1858 года Государь совершил недельное путешествие на судах Гвардейского экипажа из Архангельска в Петербург. После Белого моря по Онежскому озеру Государь в сопровождении герцога Вюртембергского перешел 24 июня на пароходе «Ильмень» от пристани Черные пески в г. Петрозаводск. Затем он проследовал по реке Свирь и по Ладожскому озеру в г. Лодейное Поле. Там Александра II встречала Государыня императрица Мария Александровна со всей Августейшей семьей, прибывшей из Петербурга на паровой яхте «Александрия» в сопровождении паровой яхты «Стрельна». Затем, посетив Валаамский и Коневецкий монастыри, расположенные на островах в Ладожском озере, императорская семья вернулась, на этих же судах по Неве, в Петербург.

Штандарт императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997.

При Александре II морские переходы высочайших особ возросли по продолжительности и дальности, поэтому возникла необходимость в постройке новой большой мореходной императорской яхты-парохода. В июле 1857 года в г. Бордо во Франции была заложена большая паровая колесная яхта, получившая название «Александра». Она отличалась не только прекрасными мореходными качествами, но и роскошью отделки.

Большая паровая колесная яхта - пароход «Александра». Модель. Каталог.

Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997.

Закладная доска паровой колесной яхты - парохода «Александра».

Каталог. Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997.

В конце строительства яхта «Александра» была переименована в «Штандарт». Ранее, при Петре Великом, имя «Штандарт» носил первый 28-пушечный фрегат Балтийского флота, который был построен в 1703 году (в год основания Санкт-Петербурга) на Олонецкой верфи на реке Свири. Новая яхта строилась под наблюдением капитана 1 ранга П.Ю. Лисянского, который был адъютантом генерал-адмирала Константина Николаевича. В октябре 1858 года быстроходная яхта-пароход «Штандарт» прибыла из Франции на Кронштадский рейд и в 1861 году вошла в состав Императорских яхт Гвардейского экипажа. Все последующие 31 год службы, до 1892 года, «Штандарт» совершал морские походы с командой Экипажа для летних плаваний Августейших особ и Великих князей по всем северным и южным морям вокруг Европы с заходами и визитами в разные страны. Яхта «Штандарт» каждое лето плавала в финских шхерах, заходила в Гельсингфорс (ныне Хельсинки), Фридрихсгам (ныне Хамени), а иногда доходила до Або (Аланские острова).

Беггров А.К. Императорская яхта «Штандарт» (1858-1879). Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

29 июня 1859 года, в день открытия памятника Императору Николаю I, на Неве была выстроена Эскадра Императорских яхт из 40 судов. На этом параде были все парусные и паровые яхты, а также канонерские винтовые лодки. Эскадра под руководством командира Гвардейского экипажа контр-адмирала Аркаса стояла в три линии напротив памятника Петру I, на протяжении от Дворцового до Николаевского моста (ныне Благовещенский мост). Император Александр II принимал морской парад, после которого был дан салют из орудий яхт и судов Эскадры, а также с Петропавловской крепости. После открытия памятника Государь проследовал в Петергоф на яхте «Александрия» с командованием Гвардейского экипажа.

Почти все свои поездки по морю Российские императоры, начиная с Николая I, совершали на пароходах и паровых яхтах. Реже они совершали прогулки на парусных яхтах, таких как «Королева Виктория». Эта яхта, подаренная Императору Николаю I английским двором в 1846 году, была названа именем королевы Англии и прослужила в Гвардейском экипаже до конца 1884 года. В последующем парусные яхты строились для Великих князей, службу которых Российскому государству связывали с морем. Так, за период с 1848 по 1862 год были построены две парусные яхты в Англии: первая - «Волна» для 20-летнего Великого князя генерал-адмирала Константина Николаевича в 1848 году, а вторая - «Никса» в 1852 году, для 9-летнего Великого князя Николая Александровича. В 1860 году в Финляндии для 10-летнего Великого князя Алексея Александровича (будущего и последнего российского генерал-адмирала) была построена самая крупная из придворных парусных яхт - «Забава», которая создавалась как гоночная яхта-шхуна. На все эти яхты набирали офицеров и обслуживающие судовые команды исключительно из Гвардейского экипажа. Помимо традиционных плаваний по Финскому заливу, парусные яхты совершали дальние путешествия. Летом 1864 года яхты «Никса» и «Забава» в составе практической эскадры под командованием контр-адмирала К.Н.Посьета участвовали в походе от Кронштадта до норвежского порта Бергена с заходами в порты Балтийского и Северного морей.

Рисунок. Яхты «Королева Виктория», «Славянка», «Забава». Худ. Н.Путятин.

Фотография 1856 года. Яхта «Никса» наследника цесаревича Николая Александровича на Неве у Адмиралтейской набережной.

Каталог Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997.

Большинство императорских яхт обладали отличными мореходными качествами и зачастую, попадая в штормовую погоду, переносили качку и ветер с минимальными кренами и дифферентами. Один из таких моментов для «Штандарта» запечатлен художником А.П. Боголюбовым на картине.

Боголюбов А.П. «Штандарт». Императорская паровая яхта. 1858.

Каталог Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997.

Сохранилась также фотография офицеров и матросов Гвардейского экипажа на палубе яхты «Штандврт», сделанная в 1870-х годах.

Фотография 1870-х годов. На палубе яхты «Штандарт».

Каталог Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997

10 февраля 1860 года Император Александр II своим Указом пожаловал Гвардейскому экипажу Андреевскую ленту на знамя. Эта награда была вручена Экипажу в день его 50-летия 16 февраля 1860 года. Вручение Андреевской ленты было проведено с учетом, что со времени образования гребецкой и яхтенной команды, вошедшей в состав Гвардейского экипажа, прошло уже более 100 лет. Такую высокую награду вручали всем полкам российской армии, существующим 100 и более лет. В этом же Указе Государь повелел перенести экипажный праздник с 9 мая на 6 декабря (день покровителя всех моряков - Святителя Николая Чудотворца).

Празднование 50 летнего юбилея Гвардейского экипажа состоялось 16 февраля 1860 года. Весь экипаж в 13 часов был построен во внутреннем дворе на церковный парад развернутым фронтом. На левом фланге находилось более 200 старослужащих нижних чинов, среди которых были старики - участники Кульмского сражения 1813 года.

На праздник были приглашены все адмиралы, генералы, штаб и обер - офицеры, прежде служившие в Экипаже. Командование парадом принял на себя Августейший шеф Экипажа Великий князь Константин Николаевич. Великий князь Александр Александрович (будущий Император Александр III) командовал 1 взводом, а Великие князья Алексей Александрович и Николай Константинович находились в рядах 1 взвода.

После благодарственного молебна Государь Император привязал собственноручно жалованную Экипажу Андреевскую ленту. На лицевой стороне ленты были золотом вышиты надписи: «Гвардейского экипажа»; на двух внутренних - «За оказанные подвиги в сражении 17 августа 1813 года при Кульме»; на тыльной стороне - «1710 года команды Придворных гребцов и яхт», а на банте год пожалования ленты «1860».

Лента юбилейная Андреевская к знамени Гвардейского экипажа,

Пожалованная в 1860 году. Из фондов ЦВММ.

Затем Гвардейский экипаж прошел дважды церемониальным маршем перед присутствующими и гостями, за что удостоился благодарности Его Величества. После парада в казармах состоялся обед нижних чинов вместе со старослужащими и их семействами. Их Высочества почтили своим присутствием обед в каждой роте, и пили за здоровье нижних чинов Экипажа. В тот же день в Мраморном дворце Августейшего шефа Экипажа Константина Николаевича состоялся обед для всех офицеров Экипажа. Император Александр II присутствовал на этом обеде.

С 1855 по 1860 годы при Императоре Александре II существенно изменилась и форма одежды Гвардейского экипажа.

В 1863 году в Польше снова вспыхнул мятеж. 4-я рота Экипажа в составе войск Российской гвардии как и в прежние войны выступила в поход на театр военных действий. На подготовку к походу эта рота под командованием капитан-лейтенанта Небольсина затратила всего сутки и 6-го февраля 185 человек по железной дороге убыли в Варшаву. Через два дня, 8-го февраля, 4-я рота была уже представлена Наместнику Царства Польского Великому князю Константину Николаевичу и Августейшему шефу Экипажа. Его Высочество поручил гвардейским морякам на этот раз несколько иной род деятельности по сравнению с прежними задачами Экипажа на войне. Было приказано создать военный и таможенный надзор по Висле, как под Варшавой, так и на всей судоходной части этой реки. Организовать же флотилию предстояло морякам из ограниченного количества плавсредств: двух металлических однопушечных канонерских лодок, четырех металлических и восьми деревянных шлюпок. Причем, все эти суда должны были нести службу на 14-ти верстах по длине реки, на 6-ти её участках. На реке были устроены так же две брандвахты: первая в Беляках ниже Варшавы, вторая в Чернякове - выше польской столицы. На этих же постах несли службу 44 матроса Экипажа, которые досматривали каждую шлюпку на реке для предотвращения вооруженного столкновения с мятежниками и их возможного проникновения в Варшаву. На остальных участках военного и таможенного надзора матросы Экипажа обходили и осматривали берег реки и все плавсредства местных жителей.

26 февраля из Петербурга для флотилии Экипажа прислали 4-е двенадцати весельных катера. На каждом их них были установлены по одной однофунтовой пушке и по два ракетных станка. Это позволило уже с 15 марта установить на реке Висле строгий военный и таможенный контроль. В это же время был закуплен за границей (в Эльбинге) пригодный для плавания по реке пароход, который прибыл в Варшаву 17 апреля и был назван «Висла». Из Петербурга также прислали: Ижорский завод - пароход «Нарова», а Балтийский завод - пароход «Буг», которые затем собрали в Варшаве и спустили на реку Вислу. Так что к сентябрю 1863 года Экипаж имел уже довольно значительную флотилию и оказал существенные услуги армии по усмирению мятежа. Главным образом эти услуги были в надзоре за рекой, в перевозке военных грузов и войсковых команд для крепости Новогиреевска и в охране плавучего моста в Варшаве. Служба гвардейских моряков на флотилии не была легкая, поскольку местные жители враждебно относились ко всем мерам по усмирению мятежа и вступали с моряками в постоянные вооруженные стычки. Более того, часть судов флотилии Гвардейского экипажа участвовала в 6-ти сухопутных экспедициях войск против мятежников, обстреливая их с реки орудиями и ракетами и участвуя в кровопролитных стычках на берегу.

14 октября 4-ю роту Экипажа отправили на отдых в Петербург, заменив её 3-ей ротой, которая заняла все военные и таможенные посты и заменила команды гвардейских моряков на судах временной Вислинской флотилии. 21 ноября 1863 года после усмирения Польского восстания вернулась в Петербург и 3-я рота Экипажа.

Последующая служба в Экипаже до начала русско-турецкой войны служба шла своим чередом.

28 апреля 1866 года в присутствии Императора Александра II, генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича и Морского министра Краббе на Ново-Адмиралтейской верфи была заложена последняя деревянная колесная императорская яхта «Держава». Это была крупнейшая русская яхта, созданная по образцу английской королевской яхты «Виктория и Альберт». В качестве носового украшения яхты был утвержден традиционный двуглавый орел. Команда Гвардейского экипажа яхты составляла 238 человек.

31 июля 1871 года состоялся торжественный спуск «Державы» на воду в присутствии Императора и большой свиты. На Неве новую яхту приветствовали корабли Балтийского флота и яхты «Александрия» и «Штандарт».

Ткаченко М.С. Императорская паровая яхта «Держава». Каталог Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997.

Беггров А.К. Яхты «Держава» и «Александрия» на Малом Кронштадском рейде. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

Судовой колокол императорской яхты «Держава» с вензелем Александра II.

Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997

К этому времени в составе Экипажа числились следующие суда: паровые яхты: «Держава», «Штандарт», «Александрия», «Стрельна», «Славянка»; пароход «Онега»; парусные яхты: «Королева Виктория», «Никса», «Забава», «Волна», «Костя»; ботик «Увалень», а также паровые и гребные катера.

Причем пароход «Онега», построенный ещё в 1852 году, использовался все последующие годы до начала ХХ столетия как штабной корабль Гвардейского экипажа, а ботик «Увалень» был последним из чисто парусных яхт, построенных для отработки морских навыком Великих князей.

Всеволожский С.Д. Пароход «Онега». 1905 г. Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997

Модель ботика «Увалень», изготовленная в 1872 году. Русские императорские яхты. Издательство «ЭГО». Санкт-Петербург, 1997

Яхта «Славянка» была построена в 1873-1874 годах для цесаревича Великого князя Александра Александровича и стала первой винтовой железной яхтой российского флота.

Флотилия Гвардейского экипажа за эти годы пополнилась также и боевыми кораблями.

Для плавания за границу, в Экипаж был зачислен фрегат «Светлана», на котором совершил в 1871-1873 годах дальнее плавание Великий князь Алексей Александрович, который стал 15 мая 1883 года генерал-адмиралом Российского флота. Однако, Его Высочество вступил в управление флотом несколько раньше, а именно тотчас же после ухода от дел Великого князя Константина Николаевича в 1880 году.

Великий Князь Алексей Александрович

Фрегат «Светлана», корвет "Богатырь" и клипер "Абрек" отправились в 1871 году в далекое путешествие в Русскую Америку и Японию. Начальником всего отряда был назначен вице-адмирал К.Н. Посьет.

Фото Контр - Адмирала К.Н. Посьета из Альбома фотографических портретов

Августейших особ и лиц, известных в России. Февраль, №2. 1865г

Беггров А.К. (1841-1814). Винтовой фрегат «Светлана». Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

Беггров А.К. (1841-1814). На палубе фрегата «Светлана». Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

Фрегат «Светлана» был построен во Франции (г. Бордо) и спущен на воду 3 мая 1858 г. Фрегат обладал изящными обводами, при водоизмещении 3187 тонн развивал скорость 12 узлов. Артиллерийское оружие состояло из шести- и восьмидюймовых нарезных орудий и десантных пушек общей численностью 40 единиц. Помимо парусного вооружения фрегат имел паровую машину фирмы «Крезо» мощностью 450 л.с., опреснительную установку, магнитно-электрический аппарат для освещения палуб и помещений кораблей в ночное время и другие технические новинки.

С приходом фрегата в Кронштадт 9 мая 1858 г. началась его многолетняя служба в российском флоте. За 34 года службы (исключен из списков 15 февраля 1892 г.) фрегат «Светлана» совершил 3 кругосветных плавания и около 20 дальних походов.

Служил на этом фрегате художник-маринист Александр Карлович Беггров. Вначале он учился в Инженерном училище Морской академии, где ярко проявились его способности к рисованию. Став морским офицером, совершил в 1866 и 1868 годах дальнее заграничное и кругосветное путешествия. Несколько позже, в качестве командира фрегата «Светлана», он совершил путешествие вокруг Европы из Кронштадта в Грецию и обратно.

Именно поэтому на картинах А.К. Беггрова о фрегате «Светлана» и других кораблях детально прорисованы все мелочи корабельной службы и быта того времени, когда, например, офицерская каюта и орудийный каземат совмещались, а от кают-компании их отделяла лишь тонкая переборка.

Беггров А.К. (1841-1814).Орудийный каземат фрегата «Ослябя».

Вторая половина ХIХ века. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

На фрегате «Светлана» служил также художник-маринист В.В. Игнациус, который был ещё мичманом зачислен в Гвардейский экипаж в 1878 году. За 8 лет службы в Экипаже В.В.Игнациус был минным и вахтенным офицером на яхтах «Александрия» и «Дружба».

Им профессионально изображены на картинах яхта «Александрия» и фрегат «Светлана».

Игнациус В.В. Рисунок. Фрегат «Светлана». 1874-1888 гг. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

В 1871-1873 гг. в составе отряда кораблей под командованием вице-адмирала К.Н. Посьета фрегат «Светлана» совершил кругосветное плавание через Индийский и Тихий океан, по маршруту: Кронштадт - Гавана - Рио-де-Жанейро - мыс Доброй Надежды - Сайгон - Сингапур - Гонконг - Нагасаки - рейд о. Кобе - Иокогама - Хакодате - Владивосток.

В мае 1873 года молодой город Владивосток принимал первого Августейшего гостя -Великого князя Алексея Александровича Романова. Жители торжественно встречали эскадру и своего высокого гостя. В честь этого события общественное самоуправление решило присвоить главной улице военно-морского поста Владивосток наименование Светланская.

После завершения заграничного похода летом 1873 года Великий князь Алексей Александрович был назначен командиром Гвардейского экипажа. В 1876-1877 годах он совершил с 5-ой и 6-й ротами Экипажа ещё один годовой поход из Кронштадта до Нью-Йорка и обратно, неся в составе эскадры крейсерскую службу в Атлантическом океане на фрегате «Светлана» и будучи уже его командиром.

Боголюбов А.П. Русская эскадра в пути. 1863 год. 1880-е. Бумага, акварель. 162х250.

Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

Продолжение следует......

Клюев Егор

Мы знаем великие имена Кутузова, Багратиона, Дохтурова. Дениса Давыдова. Но мы очень мало знаем об участии в этой войне морских сил России. А моряки Российского флота, главным образом балтийцы, сыграли значительную роль в борьбе с врагом. Гвардейский экипаж – военно-морское формирование в составе российской императорской гвардии. Это было действительно уникальное воинское формирование. Сооружая мосты и переправы для других родов войск, моряки-гвардейцы вместе со всеми вели боевые действия, показывая примеры беззаветной храбрости и выносливости. Морской Гвардейский экипаж в буквальном смысле прокладывал дорогу своей армии и затруднял путь армии неприятеля. Уникальность Морского Гвардейского Экипажа заключалась в совмещении морской службы на придворных гребных судах, яхтах и кораблях и береговой службы в качестве пехотного батальона Гвардейского корпуса Российской императорской армии.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Морской Гвардейский экипаж

в Отечественной войне

1812 года

и Заграничном походе русской армии 1813-1814гг.

Исследование

ВВЕДЕНИЕ

В этом году исполняется 200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года. Мы знаем великие имена Кутузова, Багратиона, Дохтурова. Дениса Давыдова. Но мы очень мало знаем об участии в этой войне морских сил России. А моряки Российского флота, главным образом балтийцы, сыграли значительную роль в борьбе с врагом. Успешно вели борьбу с врагом моряки Гвардейского экипажа – элитной части Российского флота, дислоцированной в Петербурге. Гвардейский Экипаж – единственная морская часть русской гвардии в дореволюционной России. В первый раз я прочитал о Морском гвардейском экипаже совсем недавно, готовясь к выставке, посвящённой Отечественной войне 1812 года, и изучая русские военные мундиры того периода. Меня заинтересовало это необычное формирование в составе русской армии, и я решил собрать материалы по этой теме и приготовить работу к школьной научно-практической конференции, так как уверен, что никто в школе ничего не знает об этом замечательном экипаже, о его славной истории, боевом пути и роли в войне с Наполеоном. В год 200-летнего юбилея интересно и полезно будет открыть новые страницы истории Отечественной войны 1812 г.

Традиции служения Отечеству всегда были крепки в Российском флоте. Примерами тому являются знаменитые русские флотоводцы: Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, выдающиеся мореплаватели: И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, и простые моряки, чьих имён мы не знаем, но чья храбрость и стойкость достойны памяти и уважения. Эти традиции передаются от поколения к поколению.

Итак, тема моего исследования: Морской Гвардейский экипаж в Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе русской армии 1813-1814гг.

Проблема: в чём была необходимость и уникальность данного военного формирования?

Цель работы : осветить роль Гвардейского экипажа в Отечественной войне.

Задачи:

- изучить литературу и другие возможные источники информации по теме;

- выделить и описать наиболее важные факты и события из истории Гвардейского экипажа;

- проанализировать эти факты и события.

Материала по теме в наших библиотеках, конечно, не найти, поэтому основным источником информации будет являться Интернет.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. История создания Гвардейского экипажа

Гвардейский экипаж – военно-морское формирование в составе российской императорской гвардии. Морской Гвардейский экипаж был создан в царствование Императора Александра I-го 16 февраля 1810 года, но свое начало он ведет от команды придворных гребцов, появившихся еще при Петре I в начале XVIII в. «Царские гребцы», не составлявшие тогда еще постоянной команды, участвовали в первых баталиях Северной войны, взятии на Неве крепостей Нотебург, Ниеншанп, пленении шведских кораблей «Гедан» и «Астрильд» и др. Когда столица была перенесена в Санкт-Петербург, для плавания государя по Неве, Мойке, Фонтанке были определены специальные шлюпки и в 1708 г. создана команда гребцов, получившая позднее особую форму одежды. В течение XVIII в. изменялось количество и подчиненность придворных гребцов. С середины ХVIII в. существовали команда придворных гребцов дворцового ведомства и экипажи придворных яхт, они в 1797 г. были объединены и переданы в ведение Адмиралтейств-коллегии. При Екатерине II число гребцов достигло 160 человек, их разделили на Придворную яхтенскую команду и Придворную гребецкую команду. В этот период гребцы обслуживали 6 яхт. При Павле I с 1797 г. обе команды вновь соединились и были названы Придворной гребецкой командой придворных парусных судов. Команда получила военную организацию.

Из этих частей 16 февраля 1810 г. и был сформирован «Морской гвардейский экипаж» из четырех (впоследствии восьми) рот, артиллерийского отделения с двумя полевыми орудиями, нестроевой ластовой роты и музыкантского хора (оркестра). По легенде, прообразом данного формирования послужил французский Гвардейский экипаж, который Александр I увидел во время встречи с Наполеоном в Тильзите в 1807 г. Экипажу было дано знамя гвардейского пехотного образца, введено обучение нижних чинов строевой службе, артиллерийскому делу. В Гвардейский экипаж брали из флота лучших офицеров по личному повелению Государя, за особые отличия; при выборе же команды руководствовались тем, чтобы люди были «рослые» и «чистые лицом»; особое внимание обращалось на строевую пехотную службу, и за этим наблюдал сам Великий Князь Константин Павлович. Таким образом, Гвардейский экипаж начал свое существование как в высшей степени элитное подразделение и таким он оставался до его упразднения 3 марта 1918 года. (К этой дате в экипаже числился даже Император). 6 января 1811 г. состоялся смотр экипажу, где он заслужил похвалу императора, а офицерам и матросам были пожалованы награды.

Экипажу присвоили особую форму одежды, несколько отличную от общефлотской, с элементами обмундирования гвардейской пехоты: летняя форма была, как на флоте, а зимняя – по образцу гвардейской пехоты.

В фондах Центрального военно-морского музея хранятся мундир и вицмундир офицера Гвардейского экипажа первой четверти XIX в. (инв. № 11272, 11258). Мундир фрачного покроя сшит из тонкого темно-зеленого сукна, двубортный, с двумя рядами выпуклых позолоченных пуговиц на груди диаметром 19 мм. Подкладка фалд и воротника из мундирного сукна. На подкладке фалд сделаны поперечные прорезные карманы. Воротник стоячий, закрытый спереди, как было установлено в январе 1812 г., застегивается на четыре крючка и четыре петли. На воротнике размещено золотое шитье в виде горизонтально расположенного якоря, перевитого одним толстым и тремя тонкими канатами, и золотого канта по краю. На обшлагах рукавов по краю золотой кант, а на их клапанах по 3 шитых якоря, перевитых канатами.

Вицмундир сшит из такого же сукна, но отличается тем, что на его воротнике четыре, а на клапанах обшлагов по три шитых золотых петлицы. Пуговицы вицмундира плоские диаметром 23 мм.

Нижние чины в это время носили двубортный темно-зеленый мундир без фалд с медными пуговицами, красными погонами, белыми выпушками по краям воротника, обшлагов и клапанов. На воротнике и обшлагах петлицы из гвардейской красно-желтой «клетчатой» тесьмы. У унтер-офицеров воротник и обшлага, кроме того, были обшиты золотым галуном. К мундиру при зимней форме полагались брюки из темно-зеленого сукна, а при летней – белые из фламского полотна. Именно такой комплект формы одежды унтер-офицера образца 1810 г. (инв. № 9375) находится в знаменном фонде музея. Это точная копия одежды того времени, но сшитая уже в начале XX в., скорее всего, к 100-летнему юбилею Гвардейского экипажа, отмечавшемуся в 1910 г.

По штату матросам экипажа были положены боевые средства и имущество сухопутного образца с включением шанцевого инструмента и обоза. Личный состав нес службу на императорских яхтах и плавсредствах загородных дворцов, привлекался наравне со всей гвардией к караулам, смотрам, парадам, торжествам.

Само слово «гвардия» происходит от итальянского guardia, что означает караул. Лейб-гвардией традиционно называлась элитная часть войск, которым доверялась защита и охрана монарха, а также других высочайших особ (от нем. Leib - тело). Отличная выучка, высокий профессионализм и твёрдое следование полковым традициям были отличительными признаками русской гвардии с момента её возникновения на рубеже XVII–XVIII веков.

Наряду с несением службы в столице и загородных резиденциях моряки участвовали в дальних походах российских кораблей. Почти на каждом паруснике, отправлявшемся в кругосветное плавание, находился офицер-гвардеец. Совершали заграничные плавания и отдельные корабли, комплектовавшиеся гвардейцами. Во Францию, Англию и Пруссию в 1819 г. ходили фрегат «Гектор» и бриг «Олимп». В 1823 г. фрегат «Проворный» подходил к Фарерским островам и Исландии, обошел Великобританию и вернулся через Английский канал и Северное море на Балтику; через год он ходил в Гибралтар, Брест и Плимут. Линейный корабль «Эмгейтен» плавал в район Ростока.

Первым кораблем Гвардейского экипажа России стал 74-х пушечный парусный линейный корабль «Азов», которым командовал капитан 1 ранга М. П. Лазарев, в будущем известный флотоводец. Он участвовал 8 октября 1827 г. в знаменитом Наваринском сражении объединенного флота России, Англии и Франции против турецко-египетского флота.

Сражаясь одновременно с пятью турецкими кораблями, «Азов» уничтожил четыре, а пятый – 80-ти пушечный линейный корабль под флагом командующего неприятельским флотом заставил выброситься на мель. В этом бою особенно отличились офицеры «Азова»: лейтенант П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов и гардемарин В. И. Истомин.

Из 600 человек экипажа «Азова» 153 были убиты и ранены. В корпусе «Азова» насчитали потом 153 пробоины, в том числе семь подводных. Но героический линейный корабль не вышел из боя, пока враг не был разгромлен.

Самая высокая награда за успешные боевые действия в этой битве и была пожалована именно «Азову» – кораблю вручили Георгиевский адмиральский флаг (как кормовой флаг) и Георгиевский вымпел. «В честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов», – так было сказано в императорском указе.

При создании Гвардейский экипаж был подчинен морскому руководству – Адмиралтейств-коллегии; но, являясь составной частью Государевой гвардии, он находился также в подчинении у сухопутных властей.

2. Гвардейский экипаж в войне 1812 года

Боевое крещение экипаж получил в Отечественной войне 1812 г. С началом 1812 года Государева гвардия начала готовиться к походу, но Морской гвардейский экипаж указаний на этот счёт не получал. Однако 28 февраля военный министр Барклай-де-Толли экипажу выступить в г. Вильну 2 марта. Экипаж был зачислен в I Дивизию 5 Гвардейского корпуса, которым командовал Его Высочество Великий Князь Константин Павлович. На подготовку к походу было дано только два дня. При выступлении в поход в экипаж было зачислено 436 нижних чинов и 18 офицеров и служащих. В составе экипажа было 17 георгиевских кавалеров. 91 человек из экипажа оставался в Петербурге. 1 марта артиллерийская команда в числе 40 человек была откомандирована в подчинение генерал-майора артиллерии Ермолова. Команда получила от сухопутного ведомства два легких орудия. 5 марта она выступила в поход вместе с лейб-гвардии артиллерийской бригадой в составе одной легкой роты под начальством командующего бригадой полковника Эйлера и с этой бригадой находилась почти неразлучно во все время кампаний 1812-14 гг. Командиром Гвардейского экипажа был капитан 2 ранга Иван Петрович Карцов.

2 марта в 10 часов утра экипаж в полной готовности и со своим обозом предстал на Высочайшем смотре вместе с лейб-гвардии Егерским и Финляндским полками. Прощаясь с каждым полком в отдельности, Государь говорил: «Прощайте, ребята, надеюсь, что я не ошибся, взявши вас с собою, и что вы покажете мне вашу службу». Моряки под командованием капитана 2-го ранга И. Карцева в составе 1-й дивизии Гвардейского корпуса выступили в поход из Санкт-Петербурга в Вильно.

В Вильну прибыли 28 мая. По прибытии моряки недолго квартировали в окрестностях города. 2 июня по предписанию командира 1-й гвардейской пехотной дивизии А. П. Ермолова три роты экипажа выступили в поход к Дриссе для участия в работах по укреплению Дрисского лагеря, где по проекту немецкого военного специалиста Фуля, предполагалось дать сражение наступавшим. 16 июня экипаж приступил к строительству мостов для переправы отступавших войск. 2-я рота была послана в Неменчин в распоряжение инженер-полковника Манфреди для постройки мостов на р. Вилейке для переправы отступавшего корпуса П.Х. Витгенштейна, а также через р. Вилию, по которым затем переправились обоз всей русской армии, 4-й корпус под командованием П.А. Шувалова и 2-й корпус К.Ф. Багговута. Все мосты строились из плотов, сделанных из бревен и досок с подведенными под них для плавучести бочками, а якорями служили корзины, наполненные камнями. После постройки команды экипажа продолжали оставаться около мостов для охраны переправы.

В числе старой гвардии Наполеона находился гвардейский морской экипаж в составе около 1000 человек, сформированный в 1798 году и уже успевший заслужить славу в войнах с Испанией и Австрией. Под Березиной почти весь этот экипаж погиб.

В ночь с 11 на 12 июня (по старому стилю) французские войска и их союзники перешли границу. Началось отступление наших войск. На третьи сутки после получения известия о переходе границы Наполеоном прибыли первые отступавшие части корпуса графа Шувалова. Переправа прошла успешно, и по окончании ее было приказано уничтожить мост, так как появился отряд французской кавалерии.

Вместе с войсками 1-й Западной армии генерала М.Б. Барклая-де-Толли моряки-гвардейцы отходили в глубь страны под натиском превосходящих сил Наполеона. Экипаж следовал в арьергарде, использовался главным образом вместе с инженерными подразделениями при наведении переправ, постройке мостов и укреплений, разбивке лагерей; зачастую морякам приходилось уничтожать постройки и имущество, чтобы они не достались врагу. После решения об оставлении Дрисского лагеря 2 июля, экипаж обеспечивал переправу русской армии на правый берег Двины, а затем вместе с понтонными ротами занимался разборкой мостов и уничтожением строительных материалов, которые могли достаться французам, а также разрушали на реках водяные мельницы, чтобы затруднить французам заготовку муки. 14-15 июля для переправы 1-й Западной армии через Двину экипажем были построены мосты, которые после прохода войск были немедленно уничтожены. За мастерские действия при наводке мостов в районе Дриссы в присутствии Александра I морякам были пожалованы от императора денежные премии.

Вместе с 5 Гвардейским корпусом экипаж двинулся на Смоленск. Важным заданием для 3-й роты экипажа под командованием лейтенанта Титова была постройка совместно с понтонной ротой мостов через Днепр, по которым переправилась 2-я Западная армия П. И. Багратиона для соединения с 1-й Западной армией в Смоленске. В период сражения под Смоленском 4-6 августа Гвардейский экипаж обеспечивал проход русских войск по мостам через Днепр, а после этого осуществил подрыв мостов минами.

Первый бой экипаж провел 4 августа при обороне Смоленска, отразив атаки французской кавалерии на Королевский бастион и мост через Днепр. При вынужденном оставлении города моряки и понтонеры уничтожили этот мост.

Закончив свои действия у переправ в Смоленске, экипаж и понтонные роты двинулись с нашими армиями по московской дороге. Из-за непрерывных дождей и большой нагрузки путь был очень тяжёлым.

17 августа обе армии расположились в Царево-Займище, куда прибыл новый главнокомандующий.

21 августа 5 Гвардейский корпус прибыл в Колоцкий монастырь, а 22-го к селу Бородино. От Смоленска до Бородино армии шли более 300 верст – небывалое организованное отступление более чем стотысячной армии. Порядок в немалой степени зависел от исправности переправ, в устройстве которых участвовали моряки Гвардейского экипажа.

3. Гвардейский экипаж в Бородинском сражении

На позиции у села Бородино Гвардейский экипаж вместе с другими войсками участвовал в строительстве укреплений, а во время сражения большая его часть находилась в резерве. Утро Бородинского сражения 26 августа 1812 г. экипаж встретил на крайнем правом фланге русской армии. По приказу Барклая-де-Толли моряки были направлены на помощь гвардейским егерям, оборонявшим село Бородино от атак дивизии Дельсона. Отряд из 30 человек охотников под командованием мичмана М.Н. Лермонтова располагался вместе с 2-м батальоном лейб-гвардии Егерского полка в селе Бородино у моста через реку Колочу, им было поручено уничтожить мост в случае прорыва неприятеля. Для этого на мосту заготовили горючие материалы. 26 августа в четыре с половиной часа утра дивизия Дельсона, пользуясь темнотой и туманом, незаметно подошла к селу и начала наступление на Бородино. Лейб-гвардии Егерский полк около часа отражал натиск французов, но вынужден был отступить. Вслед за ним через мост перешел 106-й линейный полк французов. В это время на помощь защитникам моста главнокомандующим 1-й Западной армией М.Б. Барклаем-де-Толли были посланы 19-й и 21-й егерские полки. Вместе с ними в контратаку пошли и матросы Гвардейского экипажа. Моряки-гвардейцы отбросили врага, а затем разрушили мост через реку Колочу. 106-й полк французов понес большие потери. Вслед за этим матросы зажгли и уничтожили мост. В бою геройской смертью пали четыре матроса и унтер-офицера, семеро получили тяжелые ранения, впоследствии двое из них скончались. Активное участие в сражении приняли артиллеристы экипажа, входившие в 1-ю лейб-гвардии легкую артиллерийскую роту. 26 августа после потерь Семеновских флешей, когда начались бои за Семеновский овраг, вместе с другими частями резерва были вызваны два орудия гвардейского экипажа, входившие в состав 1-ой Артиллерийской роты. В середине дня под командованием штабс-капитана Лодыгина они выдвинулись на позицию к селу Семеновское на левом фланге. Расположившись на возвышенности вместе с вставшими в каре гвардейскими пехотными полками, артиллеристы отбивали атаки тяжелой кавалерии врага. За пять часов ожесточенного боя они потеряли убитыми и ранеными всех офицеров, погибли четыре матроса. Рота пробыла более 4 часов под губительным огнем батареи противника и снялась с позиции только тогда, когда заметила, что атака фрацузов прервались. В 9 часов вечера штабс-капитан Лодыгин опять привел роту к Семеновскому, когда лейб-гвардии Финляндский полк отбивал атаку французской пехоты. Уже в наступившей темноте артиллеристы помогли справиться с врагом. Это были последние артиллерийские выстрелы Бородинского сражения. Несколько офицеров Гвардейского экипажа в тот день выполняли обязанности адъютантов при высшем командовании. Мичман Н.П. Римский-Корсаков неоднократно под градом ядер и пуль доставлял на передовую приказы главнокомандующего М.И. Кутузова, заслужив похвалу своей неустрашимостью и сообразительностью. На Семеновских флешах сражался капитан-лейтенант П. Колзаков, первым бросившийся на помощь раненому П.И. Багратиону.

В Бородинском сражении Гвардейскому экипажу выпала доля, не принимая всем экипажем участия в бою, иметь своих бойцов в числе первых войск, начавших сражение, и в числе последних, закончивших его.

Потери французов при Бородино составили 28 тысяч, русских – 46,5 тысяч человек, в том числе 29 генералов. Большие потери и задержка с прибытием обещанных резервов не позволили Кутузову на следующий день возобновить сражение. Он отдал приказ об отступлении к Москве.

1 сентября в деревне Фили, в трех верстах от Москвы, был собран военный совет. Кутузовым был поставлен на обсуждение вопрос: «Ожидать ли нападения на невыгодной позиции или уступать неприятелю Москву?» Мнения разделились, но Кутузов принял решение: оставить Москву, чтобы сохранить армию, ибо с потерей армии будет потеряна и Москва и проиграна вся кампания.

4. После сдачи Москвы

На следующий день французская армия подошла к Москве. Напрасно Наполеон на Поклонной горе ждал депутацию «бояр» с ключами от города. Москва опустела: из 270 тысяч ее жителей в ней осталось около 6 тысяч. Отступление русской армии через Москву было столь поспешным, что неприятелю достались богатые склады с оружием, боеприпасами, обмундированием, продовольствием. Оставлены были на милость победителя и 22,5 тысячи раненых в госпиталях Москвы. В ту же ночь в разных местах города вспыхнули пожары, которые бушевали целую неделю. В огне погибло более 2/3 зданий. Жертвами пожара стали многие из оставшихся жителей, а также раненые в госпиталях. Из Москвы Наполеон неоднократно обращался к Александру I с предложениями о заключении мира. Просили об этом Аракчеев и Балашов. Но Александр был непреклонен.

2 сентября утром Гвардейский экипаж вступил в Москву и находился около мостов через Москву и Яузу, по которым переходила наша армия, направляясь на Рязанскую дорогу. Нелегка была задача моряков удерживать порядок на переправах, так как вместе с войсками старались покинуть город тысячи москвичей со своими пожитками. 4 сентября, когда войска переправились, мосты были зажжены лейтенантом Афанасием Ивановичем Дубровиным и мичманом Николаем Петровичем Римским-Корсаковым. Авангард французов в это время уже занимал Кремль.

Вечером 4 сентября экипаж расположился на правом берегу реки Москвы при Боровской переправе в ожидании прохода войск. На глазах у французских кавалеристов матросы привели в негодность мост, находясь под огнем. 3 матроса были смертельно ранены. После этой операции экипаж был срочно затребован к переправе через Красную Пахру, где с 7 сентября принимал участие в наводке понтонов.

«Началось сидение врага в Москве». После сдачи Москвы экипаж находился в Тарутинском лагере. К 25 сентября пехотные подразделения насчитывали 10 офицеров, 25 унтер-офицеров и 319 матросов и были приданы инженерным войскам. Артиллерийская команда (2 офицера, 6 унтер-офицеров и 25 канониров) с двумя орудиями вошла в состав 23-й артиллерийской бригады.

5. Отступление Наполеона

В Москве французская армия находилась 36 дней. 28 сентября начался второй пожар в городе. После месячного пребывания в столице Наполеон решил двигаться обратно.

Перед выходом из Москвы, 7 октября, Наполеон отдал приказ взорвать Кремль и кремлевские соборы, разрушить то, что пощадил огонь. К счастью, пострадали только колокольня Ивана Великого и Никольская башня Кремля.