Бобчинский и добчинский - городские помещики из комедии гоголя "ревизор". Характеристика бобчинского и добчинского сравнительная характеристика образов Описание бобчинского и добчинского из ревизора

/В.Г. Белинский о Гоголе/

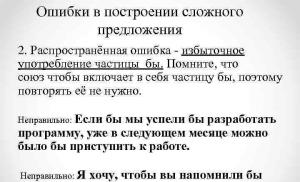

Двери отворяются с шумом, и вбегают Петры Ивановичи Бобчинский и Добчинский. Это городские шуты, уездные сплетники; их все знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом покровительства. Они бессознательно это чувствуют и потому изо всей мочи перед всеми подличают и, чтобы только их терпели, как собак и кошек в комнате, всем подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уездных городков. Вообще с ними обращаются без чинов, как с собаками и кошками: надоедят - выгоняют. Их дни проходят в шатанье и собирании новостей и сплетней. Обогатясь подобною находкой, они вдруг вырастают сознанием своей важности и уже бегут к знакомым смело, в уверенности хорошего приема.

"Чрезвычайное происшествие!" - кричит Бобчинский. "Неожиданное известие!" - восклицает Добчинский, вбегая в комнату городничего, где все настроены на один лад, а особливо сам городничий весь сосредоточен на idee fixe (навязчивой идее (франц.)). "Что такое?" -"Приходим в гостиницу!"- восклицает Добчинский. "Приходим в гостиницу",- перебивает его Бобчинский. Начинается рассказ самый обстоятельный, самый подробный, от начала до конца: зачем пошли в гостиницу, где, как, когда, при каких обстоятельствах, словом, по всем правилам тоников или общих мест старинных реторик. Чудаки перебивают друг друга; каждому хочется насладиться своею важностию, быть центром общего внимания, а вместе и занять себя, наполнить свою пустоту пустым содержанием. Забавнее всего то, что им самим хочется как можно скорее добраться до эффектного конца, а между тем и хочется продолжить свое торжество и рассказать все с начала и подробнее. Бобчинский овладевает рассказом, говоря, что у Добчинского "и зуб со свистом и слога такого нету", и Добчинскому осталось только помогать жестами рассказу счастливого Бобчинского, изредка обегать его некоторыми фразами, которые тот снова перехватывает и продолжает свой рассказ.

Наконец дошли до "молодого человека недурной наружности, в партикулярном платье". Представьте себе, какое впечатление должен был произвести этот "молодой человек недурной наружности, в партикулярном платье" на воображение городничего, уже и без того настроенное ожиданием проклятого "инкогнито"! И вот наконец Бобчинский передает донесение трактирщика Власа: "Молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга - Иван Александрович Хлестаков, а едет в Саратовскую губернию, и что чрезвычайно странно себя аттестует: больше полуторы недели живет, дальше не едет, забирает все на счет и денег хоть бы копейку заплатил". Следует остроумная сметка проницательного Бобчинского: "С какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит Бог знает куда - в Саратовскую губернию? Это, верно, не кто другой, как самый тот чиновник". Не естествен ли после этого ужас городничего?

Городничий . Что вы говорите? не может быть! Да нет, это вам так показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинский . Помилуйте, как не он! И денег не платит, и не едет - кому же быть, как не ему? И с какой стати жил бы он здесь, когда ему прописана подорожная в Саратов?

<...>Городничий уже верит страшному известию, и как утопающий хватается за соломинку, так он пустым вопросом хочет как бы отдалить на время сознание горькой истины, чтобы дать себе время опомниться; Бобчинский, напротив, всеми силами старается поддержать и в других и в самом себе уверенность в справедливости известия, которое вдруг придало ему такую важность. Да, в этой комедии нет ни одного слова, строгой и непреложной необходимости которого нельзя б было доказать из самой сущности идеи и действительности характеров. Но вот Бобчинский, по тем же причинам, как и его достойный друг, и с такою же основательностию и очевидностию, подает голос о несомненности факта:

Он, он!., ей-Богу, он!.. Я ставлю Бог знает что... Такой наблюдательный: все обсмотрел и по углам везде, и даже заглянул в тарелки наши полюбопытствовать, что едим. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...

После такого довода нет больше сомнения! Такой наблюдательный, что даже в тарелки заглядывал! Боже мой, да если бы в эту минуту бедному городничему сказали о наблюдательности его кучера, он принял бы его за ревизора, отличительным признаком которого, в его испуганном воображении, непременно должна быть наблюдательность...

Бобчинский и Добчинский — помещики данного города — «маленькие человечки», с головой ушедшие в сплетни. Они только и живут незатейливыми новинками, которые ходят по городу и которые они передают сами. Можно себе представить, как они были счастливы, когда на их долю выпала такая необыкновенная миссия, как сообщить о приезде ревизора. Это было так замечательно и так важно в уездном городке, что они наперерыв стараются рассказать сенсационную весть. Эта минута поистине была счастливейшая в их серенькой жизни.

Бобчинский и Добчинский не принадлежат к чиновничьей среде, выведенной автором в комедии, но они необходимы для полной обрисовки провинциального общества, так как на фоне их никчемности яснее всего выразилась вся пустота и пошлость жизни этого провинциального общества. Добчинский и Бобчинский не занимают никакой служебной и общественной должности; они обыватели, но, собственно говоря, и они служат, только служат чиновникам и их женам, перенося из дома в дом сплетни и разные новости, и тем забавляя скучающее провинциальное общество; у них нет положительно никаких духовных интересов, и они, как никто более, ярко обрисовывают всю пошлость и ничтожество всего провинциального общества и его жизни.

Пётр Иванович Бобчинский Пётр Иванович Добчинский городские помещики. Они похожи, но не тождественны: Бобчинский проворнее, но Добчинский серьёзнее и солиднее. Именно его берёт Городничий с собой к Хлестакову, а Добчинский бежит «петушком за дрожками» В них есть постоянное соперничество: каждый спешит что-то узнать, открыть, поэтому, наверное, не возникло бы действие пьесы, не будь этих двух сплетников с тончайшими различиями их характеров. Бобчинский о Хлестакове: «Он! И денег не платит, и не едет. Кому ж быть, как не ему?» Добчинский о своих ощущениях: «Когда вельможа говорит, чувствуешь страх».

Слайд 16 из презентации «Ревизор» к урокам литературы на тему «Ревизор»Размеры: 960 х 720 пикселей, формат: jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке литературы, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как...». Скачать всю презентацию «Ревизор.ppt» можно в zip-архиве размером 2723 КБ.

Скачать презентациюРевизор

«Биография Гоголя» - Первые литературные пробы Гоголь делает в начале 1829 г. В апреле 1848 после паломничества Гоголь окончательно возвращается в Россию. В октябре 1850 Гоголь приезжает в Одессу. Премьера пьесы "Ревизор" состоялась 19 апреля 1836г. Н. В. Гоголь (1809 – 1852). В 1818-19 Гоголь вместе с братом Иваном обучался в Полтавском уездном училище.

«Повести Гоголя Шинель» - Тема повести. Повесть "Шинель" описывает не только случай из жизни героя. "Маленький человек”. Реализм повести. Душа Башмачкина обретает покой, когда возвращает себе потерянную вещь. Башмачкин не тяготится своей нищетой, потому что не знает другой жизни. И каждая из повестей представляла собой новое явление в русской литературе.

«Гоголь Ревизор» - На зеркало неча пенять, коли рожа крива народная пословица. «Я решил собрать в одну кучу все дурное в России» Н.В. Гоголь. Действующие лица. Николай васильевич гоголь (1809-1852). ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХЛЕСТАКОВ, ЧИНОВНИК ИЗ Петербурга. Н.В. Гоголь. «Ревизор». Антон антонович сквозник- духа- новский,городничий (начальник города).

«Гоголь Портрет» - Вещное – зло. И так будет всегда. Н. В. Гоголь лишь продолжатель традиций А. С. Пушкина. Что же вещное, а что вечное? 2 группа работала над темой «Тема Петербурга в повести. Ведь портрет исчезает. Творческие задания. Итоговое задание для всех учащихся. Зло гуляет по свету, находя новые жертвы… «Вещное и вечное в повести Н. В. Гоголя «Портрет».

«Произведения Гоголя» - Каким непривычным именем Манилов назвал своего старшего сына? Георгий Вицин. Какое название плода совпадает с фамилией героини «Мёртвых душ»? Как называется повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед...»? а) Рождеством; б) Расстрелом; в) Экзаменом; г) Женитьбой. В «Мёртвые души». Какое название блюда совпадает с фамилией героя «Женитьбы» Гоголя?

Чему нас учит комедия « Ревизор »?

Эта комедия учит нас не лгать, ведь все тайное становится явью. Делать свою работу прилежно, «не спустив рукава», а то есть быть более ответственными. Так же нужно сказать про личные качества: быть добрее и тогда другие будут относиться к тебе так же, не быть наглым, ведь не наглость украшает человека, а скромность.

Отзывы современников о комедии Гоголя "Ревизор"

<...>говорят, что "Ревизор" - комедия безнравственная, потому что в ней выведены одни пороки и глупости людские, что уму и сердцу не на ком отдохнуть от негодования и отвращения, нет светлой стороны человечества для примирения зрителей с человечеством, для назидания их, и проч. <...> Но как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки? На что вам честные люди в комедии, если они не входили в план комического писателя? Он в известную минуту, в данном положении взглянул на несколько лиц - и нарисовал их в том виде, с теми оттенками света, безобразиями, какими они представились взору его. <...> Неужели из того, что комик не вывел ни одного честного человека, следует заключить, что автор имел целью доказать, что честных людей вовсе нет? <...>

Образ Бобчинского и Добчинского в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»

Выполнила ученица 8 класса «А» Гусманова Аделина

Афоризмы (крылатые выражения) из комедии «Ревизор»

1. "Большому кораблю - большое плавание"

2. "Срывать цветы удовольствия "

3. "Не по чину берешь!"

4. "Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?"

Образ Бобчинского и Добчинского в комедии «Ревизор»

Прочитав комедию «Ревизор», я попыталась проанализировать всех героев. Все они по-своему схожи и по-своему разные. Но самыми смешными оказались помещики Бобчинский и Добчинский, и рассказать про каждого отдельно невозможно, по моему мнению, они одно целое. А вот как их описывает Н.В.Гоголь: «Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга, оба с небольшими брюшками, оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и серьезнее Бобчинкого, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

В жизни города они играют роль разносчиков разных новостей и сплетен, и поэтому о приезде Ревизора сообщают именно они. Бобчинский и Добчинский не чиновники, а помещики, они не зависят от Городничего. Следовательно, бояться Хлестакова им не нужно, но чтобы не отрываться от «стада» и показать, что они тоже имеют хоть какое-то значение в обществе, несут взятку Хлестакову. Бобчинский и Добчинский наивны и не особо образованны, они очень «похожи друг на друга и неразлучны, в комедии почти всегда появляются вместе», и не случайно столь сходственны их фамилии и одинаковы имена и отчества. Они вечно торопятся и крайне суетливы. Эти образы нелепы и беспомощны, они хотят что-то значить в обществе, но обречены пожизненно оставаться предметом для насмешек.

(, 1866):

Добчинский гласности, он хочет,

Чтоб знали, что Добчинский есть:

Он рвётся, мечется, хлопочет,

Чтоб в люди и в печать залезть.

…

Всё это вздор, но вот что горе:

Бобчинских и Добчинских род,

С тупою верою во взоре

Стоят пред ним, разинув рот.

Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга: оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и серьёзнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

- «Ревизор», Характеры и костюмы. Замечания для господ актёров.

Оба Петра Ивановичи Бобчинский и Добчинский - не чиновники, они помещики, им есть на что жить, они не служат за жалованье и в силу этого, казалось бы, не зависят от градоначальника, он им не указ. На самом деле и они неразрывно связаны со всем происходящим в их провинциальном уездном городе. И подлаживаясь под всеобщее единение с чиновниками городка - мол, и они здесь не последние люди, тоже несут взятки Хлестакову. За что они-то несут, зачем и им подкупать ревизора? Возможно, что они и сами не ответят: просто так, чтобы быть со всеми, не отстать от других, не оказаться не у дел. В интерпретации Гоголя эти образы нелепы и беспомощны, они хотят что-то значить в общественном смысле, но обречены попадать впросак, они смешны и трагичны - в структуру чиновнической епархии не входят, вот и пытаются доказать своё участие в жизни города; не появись они сами - о них никто и не вспомнит, оттого и суетятся.

Бобчинский и Добчинский были первыми, кто связал предостережение об инкогнито из Петербурга с реальным Хлестаковым :

… да на дороге Пётр Иванович говорит мне: «Сегодня, я знаю, привезли в трактир свежей сёмги, так пойдём закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек…

- «Ревизор», действие первое.

Анализ характера

Вот как о Бобчинском говорил сам Гоголь в своём «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует „Ревизора“ » (Н. В. Гоголь, 1842 г.):

Но два городских болтуна Бобчинский и Добчинский требуют особенно, чтобы было сыграно хорошо. Их должен себе очень хорошо определить актёр. Это люди, которых жизнь заключалась вся в беганьях по городу с засвидетельствованием почтенья и размене вестей. Всё у них стало визит. Страсть рассказать поглотила всякое другое занятие. И эта страсть стала их движущей страстью и стремлением жизни. Словом, это люди, выброшенные судьбой для чужих надобностей, а не для своих собственных. Нужно, чтобы видно было то удовольствие, когда, наконец, добьётся того, что ему позволят о чём-нибудь рассказать. Любопытны - от желанья иметь о чём рассказать. От этого Бобчинский даже немножко заикается. Они оба низенькие, коротенькие, чрезвычайно похожи друг на друга, оба с небольшими брюшками. Оба круглолицы, одеты чистенько, с приглаженными волосами. Добчинский даже снабжён небольшой лысинкой на середине головы; видно, что он не холостой человек, как Бобчинский, но уже женатый. Но при всём том Бобчинский берёт верх над ним по причине большей живости и даже несколько управляет его умом. Словом, актёру нужно заболеть сапом любопытства и чесоткой языка, если хочет хорошо исполнить эту роль, и представлять себе должен, что сам заболел чесоткой языка. Он должен позабыть, что он совсем ничтожный человек, как оказывается, и бросить в сторону все мелкие атрибуты, иначе он попадёт как раз в карикатуры.

Исполнители ролей

На афише первого представления (в постановке 19 апреля 1836 года , Петербург) среди прочих в исполнителей значатся: Петр Иванович Добчинский - господин Кромолей; Петр Иванович Бобчинский - господин Петров . Об этих актерах ничего установить не удалось - скорее всего, информации о них не сохранилось. Однако Театральная энциклопедия называет исполнителем роли Обнинского в 1836 году (год первого представления «Ревизора»!) Александра Евстафьевича Мартынова . Возможно, что Мартынов, в 1836 году ещё начинающий артист, только-только зачисленный в труппу в том же 1836 году, был во втором составе премьерного спектакля. Досконально известно, что эту постановку Гоголь не принял полностью, его угнетало водевильное решение серьезной пьесы. Игра исполнителей Бобчинского и Добчинского особенно возмутила Гоголя: «…они оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо…».

- 25 мая 1836 г., Малый театр (первая постановка в Москве): Бобчинский - Н. Никифоров , Добчинский - С. В. Шумский .

- 1908, Александринский театр , Петербург: Бобчинский - А. П. Петровский , Добчинский - С. В. Брагин (см. ).

- 18 декабря 1908, МХТ , Москва: Бобчинский - И. М. Москвин , Добчинский - П. А. Павлов (см. ).

- 9 декабря 1925 - ГосТИМ (Государственный театр им. Мейерхольда) - постановка Мейерхольда , Добчинский - Н. К. Мологин , Бобчинский - С. В. Козиков.

- 1949 год , Малый театр : Бобчинский - Николай Светловидов , Добчинский - Павел Оленев .

- 1982 год , Московский академический театр Сатиры : Бобчинский - Михаил Державин , Добчинский - Александр Ширвиндт .

- 1990, Театр-студия п/р О. Табакова , реж. С. Газаров ; Бобчинский-Добчинский - Авангард Леонтьев .

Фильмография

- Ревизор (фильм, 1952) : Александр Полинский - Пётр Иванович Добчинский, В. Корнуков - Пётр Иванович Бобчинский.

- Инкогнито из Петербурга : Леонид Харитонов - Петр Иванович Добчинский; Олег Анофриев - Петр Иванович Бобчинский.

- Ревизор (фильм, 1996) : Добчинский и Бобчинский - Авангард Леонтьев .

Напишите отзыв о статье "Бобчинский и Добчинский"

Примечания

Отрывок, характеризующий Бобчинский и Добчинский

Государь еще сказал что то, чего не расслышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои груди, закричали: Урра! Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг к государю.Государь постоял несколько секунд против гусар, как будто он был в нерешимости.

«Как мог быть в нерешимости государь?» подумал Ростов, а потом даже и эта нерешительность показалась Ростову величественной и обворожительной, как и всё, что делал государь.

Нерешительность государя продолжалась одно мгновение. Нога государя, с узким, острым носком сапога, как носили в то время, дотронулась до паха энглизированной гнедой кобылы, на которой он ехал; рука государя в белой перчатке подобрала поводья, он тронулся, сопутствуемый беспорядочно заколыхавшимся морем адъютантов. Дальше и дальше отъезжал он, останавливаясь у других полков, и, наконец, только белый плюмаж его виднелся Ростову из за свиты, окружавшей императоров.

В числе господ свиты Ростов заметил и Болконского, лениво и распущенно сидящего на лошади. Ростову вспомнилась его вчерашняя ссора с ним и представился вопрос, следует – или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует, – подумал теперь Ростов… – И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения, что значат все наши ссоры и обиды!? Я всех люблю, всем прощаю теперь», думал Ростов.

Когда государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо его церемониальным маршем, и Ростов на вновь купленном у Денисова Бедуине проехал в замке своего эскадрона, т. е. один и совершенно на виду перед государем.

Не доезжая государя, Ростов, отличный ездок, два раза всадил шпоры своему Бедуину и довел его счастливо до того бешеного аллюра рыси, которою хаживал разгоряченный Бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переменяя ноги, Бедуин, тоже чувствовавший на себе взгляд государя, прошел превосходно.

Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, чортом, как говорил Денисов, проехал мимо государя.

– Молодцы павлоградцы! – проговорил государь.

«Боже мой! Как бы я счастлив был, если бы он велел мне сейчас броситься в огонь», подумал Ростов.

Когда смотр кончился, офицеры, вновь пришедшие и Кутузовские, стали сходиться группами и начали разговоры о наградах, об австрийцах и их мундирах, об их фронте, о Бонапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно когда подойдет еще корпус Эссена, и Пруссия примет нашу сторону.

Но более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им.

Все только одного желали: под предводительством государя скорее итти против неприятеля. Под командою самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров.

Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.

На другой день после смотра Борис, одевшись в лучший мундир и напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмюц к Болконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение, в особенности положение адъютанта при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. «Хорошо Ростову, которому отец присылает по 10 ти тысяч, рассуждать о том, как он никому не хочет кланяться и ни к кому не пойдет в лакеи; но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо сделать свою карьеру и не упускать случаев, а пользоваться ими».

В Ольмюце он не застал в этот день князя Андрея. Но вид Ольмюца, где стояла главная квартира, дипломатический корпус и жили оба императора с своими свитами – придворных, приближенных, только больше усилил его желание принадлежать к этому верховному миру.

Он никого не знал, и, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти высшие люди, сновавшие по улицам, в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах, придворные и военные, казалось, стояли так неизмеримо выше его, гвардейского офицерика, что не только не хотели, но и не могли признать его существование. В помещении главнокомандующего Кутузова, где он спросил Болконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить ему, что таких, как он, офицеров очень много сюда шляется и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или скорее вследствие этого, на другой день, 15 числа, он после обеда опять поехал в Ольмюц и, войдя в дом, занимаемый Кутузовым, спросил Болконского. Князь Андрей был дома, и Бориса провели в большую залу, в которой, вероятно, прежде танцовали, а теперь стояли пять кроватей, разнородная мебель: стол, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери, в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый Несвицкий, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером. Третий играл на клавикордах венский вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Болконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал, и к которому обратился Борис, досадливо обернулся и сказал ему, что Болконский дежурный, и чтобы он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. Борис поблагодарил и пошел в приемную. В приемной было человек десять офицеров и генералов.

В то время, как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать), выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, на вытяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что то докладывал князю Андрею.

– Очень хорошо, извольте подождать, – сказал он генералу тем французским выговором по русски, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с мольбою бегал за ним, прося еще что то выслушать), князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису.

Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе, и которую знали в полку, и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписанной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку.