Как научиться делать задание 7 егэ русский. Алгоритмы выполнения заданий егэ по русскому языку. Морфологические нормы деепричастий

Задание 7 ЕГЭ по русскому языку, теория.

Задание 7 ЕГЭ 2018 - это проверка ваших знаний синтаксических норм.

За это задание Вы можете получить 5 баллов . Поэтому его правильное выполнение очень важно. Это одно из самых объемных сложных заданий ЕГЭ.

Итак, в демоверсии это задание сформулировано следующим образом:

|

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. |

|

|

А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) ошибка в построении предложения с однородными членами Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Путники невольно залюбовались появившейся радугой на небе после дождя. 2) Картину И.И. Шишкина «Корабельную рощу» считают одной из самых величественных по замыслу картин художника. 3) Все, кто бывал в небольших городах Италии, видел каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые старинные мраморные фасады зданий, мерцание позолоченных куполов. 4) В журнале «Этнографическое обозрение» Д.Н. Ушаков не только опубликовал ряд статей об обычаях, но и о поверьях русских крестьян. 5) Научившись 40 тысяч лет назад добывать огонь, развитие человечества заметно ускорилось. 6) Вопреки мнению скептиков, есть факты, подтверждающие существование внеземных цивилизаций. 7) В.Г. Белинский написал около двадцати статей и рецензий, посвященных творчеству Н.В. Гоголя. 8) Читая древние рукописи, можно узнать много любопытного. 9) Циолковский писал, что основная цель его жизни - продвинуть человечество хоть немного вперёд. |

Изменения в ЕГЭ 2018 не затронули 7 задание, поэтому как и в прошлом году к каждой ошибке необходимо подобрать пример.

Сложность задания заключается в том, что вариантов предложений 9, а наименования ошибок всего пять. Это значит, что 4 предложения могут относиться:

1) К другому типу ошибки, не указанному в левом столбце.

2) К предложениям без ошибки (такое тоже встречается).

Помните, что задание 7 - это задание на правильную связь слов между собой, на правильное управление и согласование. Поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы все слова были в необходимом роде, числе, падеже, времени.

Алгоритм выполнения:

1) Для правильного выполнения задания 7, нужно научиться видеть слова маркеры.

2) Как и в других заданиях информация сгруппирована по названиям ошибок. Во-первых, вам необходимо выучить и понимать все термины, встречающиеся в задании. Например, знать, что такое приложение и как оно выглядит. Важно уметь различать причастный и деепричастный обороты, а также знать правильное их построение, находить однородные члены и двойные союзы, находить подлежащее и сказуемое и проверять их на правильность связи, знать глагольное управление, а предложно-падежное управление.

|

Нарушение построения предложения с несогласованным приложением Приложение - это определение, выраженное существительным, название газет, журналов, картин, книг, географических объектов и т.д. Озеро (какое?) Байкал. Определяемое слово (от него задается вопрос к приложению) и приложение дают разные обозначения одного и того же предмета. Что нужно помнить: Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (Озеро (И.П.) Байкал (И.П.), озера (Р.П.) Байкал (И.П.), озеру (Д.П.) Байкал (И.П.) |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

Мы встретились, отъехав от города Сочи несколько километров. В кинофильме «Война и мир» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. В «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

Мы встретились, отъехав от города Сочей несколько километров. В кинофильме «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

|

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже. Определяемое слово не должно входить в причастный оборот. Не должно быть замены действительного причастия на страдательное. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победившими (Т.П.) английскую команду 2. Оладьи, приготовленные мамой, были необыкновенно вкусны. 3. Задание, выполняемое нами, не вызывает особых затруднений. |

1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победивших (Р.П.) английскую команду 2. Приготовленные оладьи мамой были необыкновенно вкусны. Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений. |

|

Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Деепричастие обозначает дополнительное действие, которое совершает подлежащее. Деепричастие в предложении можно заменить однородным сказуемым. (Улыбаясь, он шел по улице. - Он шел по улице и улыбался). 1. Деепричастный оборот не употребляется, если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам. 2. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом. 3. Деепричастный оборот не употребляется, если сказуемое выражено кратким страдательным причастием. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Когда я подъезжал к городу, начался сильный ветер. 2. Когда я приехал в Москву, мне стало грустно. 3. Когда я сдал экзамены, меня приняли в вуз. |

1. Подъезжая к городу, начался сильный ветер. (ветер не может подъезжать к городу) 2. Приехав в Москву, мне стало грустно. 3. Сдав экзамены, я был принят в вуз (кем-то принят) |

|

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 1. Род сложносокращённых слов определяется по ключевому слову: ООН - Организация Объединённых Наций (организация - главное слово в ж. р.) 2. Сказуемое согласуется с первым (главным) словом сложного существительного. 3. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. ООН объявила о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2.Кресло-качалка отремонтировано. 3.[Все, (кто интересуется театром), знают имя Алексея Бахрушина]. |

1.ООН объявил о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2. Кресло-качалка отремонтирована. 3. [Все, (кто интересуются театром), знает имя Алексея Бахрушина]. |

|

Неправильное построение предложения с косвенной речью При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

Ошибки в построении предложения с однородными членами 1. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом. 2. Каждый из однородных членов должен быть лексически соотнесён с общим словом. 3. Если однородные члены - прилагательные или причастия, они должны быть оба в одной форме (полной или краткой). 4. Если перед однородными членами предполагаются разные предлоги, то их нельзя опускать. 5. Все однородные члены должны стоять в том же падеже, что и обобщающее слово. 6. Нельзя смешивать родо-видовые понятия в ряду однородных членов. 7. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (Как…, так и… 8. Части двойного союза постоянны, их нельзя заменять другими словами: не только … но и если не…, то как…, так и |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Раскольников придумал (кого? что? В.п.) свою теорию и восхищается (кем? чем? Т.п.) ею. 2. Натянуть тетиву и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированы (крат.форма) или Книги эти интересные (полн. форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголя, Тургенева, Толстого (Р.п.). 6. В пакете лежали сок и фрукты: апельсины, бананы. 7. Можно утверждать, что настроение было главным не только для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, так и в людских нравах. |

1. Раскольников придумал и восхищается своей теорией. (глаголы сочетаются с существительными в разных падежах) 2. Натянуть и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголь, Тургенев, Толстой (И.п.). 6. В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты. 7. Можно утверждать, что настроение было не только главным для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, а также и в людских нравах. (нет союза не только…, а также) |

|

Ошибки при построении сложного предложения 1. Неверное присоединение придаточной части создаёт неоднозначность восприятия смысла предложения. Придаточное определительное должно стоять после того слова, от которого зависит. 2. Придаточное изъяснительное присоединяется к главному с помощью частицы ли, выступающей в роли подчинительного союза, поэтому союз что здесь лишний. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. [В письме говорилось], (что в город, (которым управляет Сквозник -Дмухановский), едет ревизор). 2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (написал ли он своё завещание). |

1. [В письме говорилось], (что в город едет ревизор), (которым управляет Сквозник - Дмухановский) (при таком построении предложения создаётся впечатление, что Сквозник-Дмухановский управляет ревизором, а не городом) 2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (что написал ли он своё завещание). |

|

Неправильное употребление падежной формы сущ. и мест. с предлогом и без 1. Предлоги СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СООБРАЗНО, НАПЕРЕЗ, ПОДОБНО употребляются только с Д. п. (кому? чему?) Предлог ПО в значении «после чего-либо, в результате чего-либо» употребляется с П. п. (по ком? чём?) в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством+ Р.п. существительного. Если требуются разные предлоги с разными существительными, они должны быть использованы. Пропуск предлогов в таких случаях недопустим. 2. Предлоги в -из, на — с. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Вопреки (кому? чему? Д.п.) обстоятельствам благодаря (кому? чему? Д.п.) старанию По окончании срока По истечении срока По прибытии поезда По приезде 2.в город - из города |

1. Вопреки (кого? чего? Р.п.) обстоятельств благодаря (кого? чего? Р.п.) старания По окончанию срока По истечению срока По прибытию поезда По приезду 2.с города |

Источник задания: Решение 2442. ЕГЭ 2017. Русский язык. И.П. Цыбулько. 36 вариантов.

Задание 7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ГРAMМАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ A) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Б) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм B) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) ошибка в построении предложения с однородными членами |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1) Логичность речи - это коммуникативное качество, которое предусматривает в первую очередь непротиворечивость и аргументированность речи. 2) В. И. Вернадский поднимал вопрос как о постепенном избавлении человека от его зависимости от природных условий, а также о создании искусственного хлорофилла. 3) По прилёту пассажира в аэропорт работники пограничного контроля ставят в паспорт штамп о пересечении границы. 4) Когда в сознании писателя рождается книга, он испытал чувство приближающегося неизвестного счастья. 5) Выражая свой взгляд на проблему одиночества в мировой литературе, мной был задан вопрос докладчику. 6) Невозможно без тяжёлого душевного волнения читать конец повести Куприна "Гранатового браслета". 7) Радость подлинного писателя - это радость проводника по прекрасному, знающего дорогу в будущее. 8) По приезде в Москву начинающий писатель позвонил редактору и договорился о встрече. 9) В своей статье В. Г. Белинский не только детально изучает форму произведения, но и формулирует вопросы, важные для понимания нравственных проблем своего времени. |

Решение.

Рассмотрим каждое из данных предложений и определим, допущены ли в них грамматические ошибки.

1) Логичность речи - это коммуникативное качество, которое предусматривает в первую очередь непротиворечивость и аргументированность речи. Сложное предложение с придаточным определительным, грамматических ошибок нет.

2) В. И. Вернадский поднимал вопрос КАК о постепенном избавлении человек от его зависимости от природных условий, А ТАКЖЕ о создании искусственного хлорофилла. Предложение со второстепенными членами, неверно использован составной союз (нужно было: как... так и). Ошибка Д.

3) ПО ПРИЛЁТУ пассажира в аэропорт работники пограничного контроля ставят в паспорт штамп о пересечении границы. В предложении есть существительное с предлогом ПО. Этот предлог требует поставить существительное в форму предложного падежа (нужно было: ПО ПРИЛЁТЕ). Ошибка Г.

4) Когда в сознании писателя РОЖДАЕТСЯ книга, он ИСПЫТЫВАЕТ чувство приближающегося неизвестного счастья. Сложное предложение, в главной и придаточной части использованы глаголы разного времени (нужно было: рождается, испытывает). Ошибка Б.

5) Выражая свой взгляд на проблему одиночества в мировой литературе, мной был задан вопрос докладчику. Предложение с деепричастным оборотом, который не обозначает дополнительное действие подлежащего (нужно было: Выражая свой взгляд на проблему одиночества в мировой литературе, я задал вопрос докладчику.). Ошибка В.

6) Невозможно без тяжёлого душевного волнения читать конец повести Куприна "Гранатового браслета". Предложение содержит приложение (повесть «Гранатовый браслет»). Допущена ошибка А (нужно было: повести «Гранатовый браслет»).

7) Радость подлинного писателя - это радость проводника по прекрасному, знающего дорогу в будущее. Предложение содержит причастный оборот, ошибок нет.

8) По приезде в Москву начинающий писатель позвонил редактору и договорился о встрече. В предложении есть существительное с предлогом ПО, ошибок нет.

9) В своей статье В. Г. Белинский не только детально изучает форму произведения, но и формулирует вопросы, важные для понимания нравственных проблем своего времени. Предложение со второстепенными членами, ошибки нет.

Проверка. Обязательно разберите каждое предложение из предложенных вариантов, чтобы не допустить ошибку. Цифры в ответе не повторяются.

В ответ выписываем цифры, соответствующие буквам, чётко соблюдая их порядок, без пробелов и запятых.

Урок посвящен тому, как решать 7 задание ЕГЭ по информатике

7-я тема — «Электронные таблицы Excel»- характеризуется, как задания базового уровня сложности, время выполнения – примерно 3 минуты, максимальный балл — 1

* Некоторые изображения страницы взяты из материалов презентации К. Полякова

Типы ссылок в ячейках

Формулы, записанные в ячейках таблицы, бывают относительными , абсолютными и смешанными .

Стандартные функции Excel

В ЕГЭ встречаются в формулах следующие стандартные функции:

- СЧЕТ — количество непустых ячеек,

- СУММ — сумма,

- СРЗНАЧ — среднее значение,

- МИН — минимальное значение,

- МАКС — максимальное значение

В качестве параметра функции везде указывается диапазон ячеек: МИН(А2:А240)

Построение диаграмм

Решение заданий ЕГЭ по информатике

Рассмотрим, как решается задание 7 ЕГЭ по информатике.

Анализ диаграмм

7_1:

Какая из диаграмм правильно отражает соотношение общего количества участников (из всех трех регионов) по каждому из предметов тестирования?

✍ Решение:

- столбчатая диаграмма позволяет определить числовые значения. Так, например, в Татарстане по биологии количество участников 400 и т.п. Найдем с помощью нее общее количество участников со всех регионов по каждому предмету. Для этого посчитаем значения абсолютно всех столбцов в диаграмме:

Результат: 1

Предлагаем посмотреть подробный разбор данного 7 задания на видео:

7_2:

На диаграмме отображено количество участников тестирования по предметам в разных регионах России.

Какая из диаграмм правильно отражает соотношение количества участников тестирования по истории в регионах?

✍ Решение:

Результат: 2

Подробный разбор задания смотрите на видео:

Копирование формул

7_3: ЕГЭ по информатике 2016, «Типовые тестовые задания по информатике», Крылова С.С., Чуркиной Т.Е. Вариант 2.:

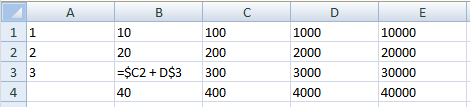

Дан фрагмент электронной таблицы.

Из ячейки A3

в ячейку С2

С2

?

✍ Решение:

Результат: 180

Разбор данного 7 задания смотрите на видео:

7_4: ЕГЭ по информатике 2017, «Типовые тестовые задания по информатике», Крылова С.С., Чуркиной Т.Е. Вариант 5:

A3

в ячейку E2

была скопирована формула. При копировании адреса ячеек автоматически изменились.

Каким стало числовое значение формулы в ячейке E2

?

✍ Решение:

- Рассмотрим формулу в ячейке A3 : = $E$1*A2 . Знак доллара означает абсолютную адресацию: при копировании формулы буква или цифра, стоящая рядом с долларом, не изменится. То есть в нашем случае сомножитель $E$1 так и останется в формуле при копировании.

- Поскольку копирование осуществляется в ячейку E2 , необходимо посчитать на сколько столбцов вправо переместится формула: на 5 столбцов (от A до E ). Соответственно, и в сомножителе A2 буква A заменится на E .

- Теперь посчитаем на сколько строк вверх сместится при копировании формула: на одну (c A3 на E2 ). Соответственно и в сомножителе A2 цифра 2 заменится на 1 .

- Получим формулу и посчитаем результат: =$E$1*E1 = 1

Результат: 1

7_5: 7 задание. Демоверсия ЕГЭ 2018 информатика:

Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B3

в ячейку A4

была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились.

Каким стало числовое значение формулы в ячейке A4

?

Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.

✍ Решение задания 7:

- Знак доллара $ означает абсолютную адресацию:

- $ перед буквой означает фиксацию столбца: т.е. при копировании формулы название столбца меняться не будет;

- $ перед цифрой означает фиксацию строки: при копировании формулы название строки меняться не будет.

- В нашем случае меняться не будут выделенные буквы и цифры: = $C 2 + D$3

- Копирование же формулы на один столбец влево, означает, что буква D (в D$3) должна поменяться на предшествующую ей C . При копировании формулы вниз на одну строку, значение 2 (в $C2) меняется на 3 .

- Получаем формулу:

Результат: 600

Подробное решение данного 7 задания из демоверсии ЕГЭ 2018 года смотрите на видео:

Какая формула была записана

7_6: 7 задание ЕГЭ. Задание 6 ГВЭ 11 класс 2018 год (ФИПИ)

Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу значений формулы 5х–3у

для значений х

и у

от 2

до 5

. Для этого сначала в диапазонах В1:Е1

и А2:А5

он записал числа от 2

до 5

. Затем в ячейку В2

записал формулу (А2 – значение х; В1 – значение у), после чего скопировал её во все ячейки диапазона B2:E5

. В итоге получил таблицу, представленную ниже.

Какая формула была записана в ячейке В2

?

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации.

Варианты:

1)=5*$A$2–3*$B$1

2)=5*$A2–3*B$1

3)=5*A$2–3*$B1

4)=5*A2–3*$B$1

✍ Решение:

- Мысленно представим копирование ячейки с формулой отдельно по горизонтали и по вертикали.

- В формуле ссылка на столбец А не должна менять букву при копировании, значит, перед ней необходимо поставить знак $ :

По горизонтали:

По вертикали:

Результат: 2

Значение формулы СУММ или СРЗНАЧ

7_7: ЕГЭ по информатике задание 7 (пример задания P-00, Поляков К.)

За

Как изменится значение ячейки C3

, если после ввода формул переместить содержимое ячейки B2

в B3

?

(«+1»

означает увеличение на 1

, «-1»

означает уменьшение на 1

):

Варианты:

1) -2

2) -1

3) 0

4) +1

✍ Решение:

-

Проанализируем данные электронной таблицы до перемещения:

- В ячейке C2 будет находиться число 4 , так как функция СЧЁТ подсчитывает количество непустых ячеек указанного диапазона.

- В ячейке С3 будет находиться число 3 :

Теперь посмотрим, что произойдет после перемещения:

(нужно не забывать, что функция СРЗНАЧ не учитывает пустые ячейки, поэтому ячейка B2 не учтена).

Результат: 2

Подробное решение задания на видео:

7_8:

В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(С2:С5) равно 3 .

Чему равно значение формулы =СУММ(С2:С4) , если значение ячейки С5

равно 5

?

✍ Решение:

- Функция СРЗНАЧ предназначена для вычисления среднего арифметического значения указанного диапазона ячеек. Т.е. в нашем случае среднее значение ячеек C2, C3, C4, C5.

- Результат функции =СРЗНАЧ(С2:С5) задан по условию, подставим его в формулу:

Результат: 7

Подробное решение смотрите на видео:

Какое число должно быть записано в ячейке

7_9: ЕГЭ по информатике 2017 задание ФИПИ вариант 7 (Крылов С.С., Чуркина Т.Е.):

Дан фрагмент электронной таблицы:

А1

, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек А2:С2

, соответствовала рисунку?

Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

✍ Решение:

- Имеем круговую диаграмму, которая отображает доли отдельных составляющих в общей сумме. По изображению диаграммы можно судить о том, что, скорее всего, значения во всех ячейках формулы должны быть равны (секторы диаграммы визуально равны).

- A1 -> x :

Результат: 5

Для более детального разбора предлагаем посмотреть видео решения данного 7 задания ЕГЭ по информатике:

Рассмотрим еще один пример решения 7 задания ЕГЭ по информатике:

7_10: ЕГЭ по информатике 2017 задание 7 ФИПИ вариант 15 (Крылов С.С., Чуркина Т.Е.):

Дан фрагмент электронной таблицы:

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1

, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2

соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

✍ Решение:

- Круговая диаграмма отображает доли отдельных частей в общей сумме. В нашем случае в диаграмме отражаются результаты вычисления формул в ячейках А2:С2

- По диаграмме можно судить о том, что, скорее всего, полученные значения в формулах во всех ячейках должны быть равны (секторы диаграммы визуально равны).

- Получим выражения из формул ячеек, подставив вместо С1 -> x :

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

|

А) неправильное употреблениеместоимения с предлогом Б) нарушение построенияпредложения с причастнымоборотом В) неправильное построениепредложения с деепричастнымоборотом Г) нарушение связи междуподлежащим и сказуемым Д) неправильное построениепредложения с косвенной речью |

1) Как сказал журналист, что трех моих жизней нехватит, чтобы исчерпать тему Байкала. 2) Команда орнитологов из нескольких университетов разработали методику изученияредких птиц. 3) Жужжание летящей мухи создают ее крылья;некоторые мухи способны двигаться со скоростью 15 м/с. 4) Девочка, взяв нотную папку со стола, вежливопопрощалась с учителем. 5) Этот символ отсылает туристов к истории города,пережившего не одно наводнение. 6) Масло эвкалипта – мощный антисептик, подходящее для лечения простуды и заживленияран. 7) Сильное впечатление на посетителей зоопаркапроизвели обезьяны: с них смеялись даже самыесерьезные. 8) Стремясь приобрести идеальный загар, вампоможет специальный крем. 9) Заведующий поликлиникой принял нас быстро. |

Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

Задача: соотнести предложения, в которых может быть допущена речевая (грамматическая) ошибка с классификатором речевых (грамматических) ошибок. Алгоритм выполнения следующий:

1. Помним: буква соответствует цифре и цифры не повторяются!

2. Разбираем предложенный классификатор:

А) неправильное употребление местоимения с предлогом – необходимо проанализировать все предложно-падежные конструкции, представленные в предложениях .

Б) нарушение построения предложения с причастным оборотом – необходимо найти предложения с причастными оборотами (ищи причастие) и проанализировать правильность их построения.

В) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом – необходимо найти предложения с деепричастными оборотами (ищи деепричастие) и проанализировать правильность их построения.

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым – необходимо в каждом предложении проанализировать согласование подлежащего и сказуемого.

Д) неправильное построение предложения с косвенной речью – необходимо найти сложноподчинённое предложение (сложноподчинённые предложения) и проанализировать правильность их построения.

3. Начинаем анализ предложений.

Причастные обороты представлены в предложениях №5 и №6:

5) Этот символ отсылает туристов к истории города, пережившего не одно наводнение .

6) Масло эвкалипта – мощный антисептик, подходящее для лечения простуды и заживления ран .

В 5-ом ошибки нет. В 6 – нарушено согласование главного слова антисептик и причастной формы подходящее вместо подходящий – Б6 (и предложение № 6 из списка убираем) .

Деепричастные обороты представлены в предложениях №4 и №8:

4) Девочка, взяв нотную папку со стола , вежливо попрощалась с учителем.

8) Стремясь приобрести идеальный загар , вам поможет специальный крем.

В 4-ом ошибки нет. В 8 – нарушено единство деятеля (крем не может стремиться приобрести идеальный загар) – В8 (и предложение № 8 тоже исключаем) .

Итак, у нас остались предложения 1, 2, 3, 4, 5, 7и 9. Ищем среди них сложноподчинённые: их,очевидно, будет немного.

1) Как сказал журналист, что трех моих жизней не хватит, чтобы исчерпать тему Байкала – сложноподчинённое.

2) Команда орнитологов из нескольких университетов разработали методику изучения редких птиц – простое.

3) Жужжание летящей мухи создают ее крылья; некоторые мухи способны двигаться со скоростью15 м/с. – сложное бессоюзное.

4) Девочка, взяв нотную папку со стола, вежливо попрощалась с учителем – простое.

5) Этот символ отсылает туристов к истории города, пережившего не одно наводнение – простое.

7) Сильное впечатление на посетителей зоопарка произвели обезьяны: с них смеялись даже самые серьезные – сложное бессоюзное.

9) Заведующий поликлиникой принял нас быстро – простое.

Обратите внимание: сложноподчинённое предложение оказалось только одно – № 1. Именно в нём и допущена ошибка, хотя мы его по сути не анализировали.

косвенная речь

1) Как сказал журналист, что трех моих жизней не хватит , чтобы исчерпать тему Байкала .

Таким образом, Д1 (и предложение № 1 нам более не нужно) .

У нас остались:2, 3, 4, 5, 7и 9. Проанализируем в них грамматическую основу и предложно-падежные конструкции:

|

Предложно-падежные конструкции |

|

|

Будем анализировать все предложения: 2) Команда орнитологов из нескольких университетов разработали методику изучения редких птиц . 3) Жужжание летящей мухи создают ее крылья ; некоторые мухи способныдвигаться со скоростью . 4) Девочка , взяв нотную папку со стола, вежливо попрощалась с учителем . 5) Этот символ отсылает туристов к истории города, пережившего не одно наводнение . 7) Сильное впечатление на посетителей зоопарка произвелиобезьяны : с них смеялись даже самые серьезные . 9) Заведующий поликлиникой принял нас быстро . Ответ: ошибка в предложение №2. |

Будем анализировать все предложения, кроме 9, поскольку в нём нет предлогов: 2) Команда орнитологов из нескольких университетов разработали методику изучения редких птиц . 3) Жужжание летящей мухи создают ее крылья; некоторые мухи способны двигаться со скоростью 15 м/с. 4) Девочка, взяв нотную папку со стола , вежливо попрощалась с учителем . 5) Этот символ отсылает туристов к истории города, пережившего не одно наводнение . 7) Сильное впечатление на посетителей зоопарка произвели обезьяны: с них смеялись даже самые серьезные . Ответ: ошибка предложение №7. |

4. Получается.

Источник задания: Решение 2442. ЕГЭ 2018. Русский язык. И.П. Цыбулько. 36 вариантов.

Задание 7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ A) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом B) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1) Дышавший полдень зноем сменился вечерней прохладой. 2) Преследуя зверя, охотники вышли к реке. 3) В Большом театре мы слушали оперу П. И. Чайковского «Пиковую даму». 4) По прилёту пассажира в аэропорт работники пограничного контроля ставят в паспорт штамп о пересечении границы. 5) Город Сочи стали столицей проведения XXII зимних Олимпийских игр. 6) Согласно уговору спустя некоторое время мы встретились в библиотеке. 7) Сооружённые на Москве-реке мосты были плавучими. 8) Заметив признаки надвигающейся бури паруса корабля были убраны. 9) Созданием «Цеха поэтов» в 1911 году заявило о себе новое литературное течение - акмеизм. |

Решение.

Рассмотрим каждое из данных предложений и определим, допущены ли в них грамматические ошибки.

1) Дышавший полдень зноем сменился вечерней прохладой. – Простое предложение, осложнено причастным оборотом, нарушен порядок слов. Верно: Дышавший зноем полдень … или Полдень, дышавший зноем , … (Ошибка Д)

2) Преследуя зверя, охотники вышли к реке. – Простое предложение, осложнено деепричастным оборотом, ошибки нет.

3) В Большом театре мы слушали оперу П. И. Чайковского «Пиковую даму». – Есть несогласованное приложение (название в кавычках), стоящее при родовом слове (опера). При родовом слове название в кавычках не склоняется. Верно: слушали оперу П. И. Чайковского «Пиковая дама» или слушали «Пиковую даму» П. И. Чайковского . (Ошибка А)

4) По прилёту пассажира в аэропорт работники пограничного контроля ставят в паспорт штамп о пересечении границы. – Простое предложение, допущена ошибка в падежном управлении: предлог ПО определяет падеж существительного. Верно: По прилёте пассажира … (Ошибка Б)

5) Город Сочи стали столицей проведения XXII зимних Олимпийских игр. – Простое предложение, допущена ошибка в согласовании подлежащего и сказуемого. Верно: Город Сочи стал столицей или Сочи стали столицей… (Ошибка Г)

6) Согласно уговору спустя некоторое время мы встретились в библиотеке. Простое предложение, грамматических ошибок нет.

7) Сооружённые на Москве-реке мосты были плавучими. Простое предложение, осложнено причастным оборотом, грамматических ошибок нет.

8) Заметив признаки надвигающейся бури паруса корабля были убраны . – Простое предложение, осложнено деепричастным оборотом, есть ошибка. Верно: Заметив признаки надвигающейся бури, моряки убрали паруса корабля. (Ошибка В)

9) Созданием «Цеха поэтов» в 1911 году заявило о себе новое литературное течение - акмеизм. – Простое предложение, осложнено приложением, грамматических ошибок нет.

Проверка. Обязательно разберите каждое предложение из предложенных вариантов, чтобы не допустить ошибку. Цифры в ответе не повторяются.

В ответ выписываем цифры, соответствующие буквам, чётко соблюдая их порядок, без пробелов и запятых.